按语(阿瑞撰写):

中国新文学运动和抗日文艺的先驱

戴平万同志是“中国新文学运动”先驱之一,在1933年由王哲甫所著的《中国新文学运动史》这本具有影响力的著作中,戴平万同志被分类至小说作家的行列。

戴平万——戴氏为新进的,新写实主义的作家,虽然他的作品并不多,然只就他现在的作品而论,谁也不能否认他在普罗作家中所占的重要位置。

他的短篇小说集,《都市之夜》可以作为他的代表作品。他所描写的人物的对象,最重要的有两种。一是革命儿童和无产阶级儿童,一是革命的农民。

在描写儿童的小说中,以《小丰》及《献给伟大的革命事业》两篇为最佳。《小丰》是描写沙基惨案发生,一个天真烂漫的小孩小丰,目触帝国主义的残暴,而发出革命的热情,竟连早饭不吃,瞒着父母上学召集开会,作反帝国主义的运动,是反帝运动很有力的作品。至于《献给伟大的革命事业》里的主人公侠姑,也是富于革命性的女子,她不屈服于白色恐怖之下,不为母亲的慈爱所感化,坚决的离开了温柔的家庭,而从事于伟大的革命事业。

在《母亲》里描写流氓,无产阶级儿童阿幸的性格,也非常明显。他的不屈服于强者的勇敢,他的反抗压迫者的态度,都一贯的表现了他的革命的精神。

他的描写革命农民的短篇有《激怒》,《山中》,《春泉》,《陆阿六》等篇,在前三篇中,他写农民如何受地主的压迫与剥削,而激起愤怒与反抗的运动。他们这次觉悟了,要反抗残虐的地主,必须有良好组织,才能有力量对付敌人。在《陆阿六》篇里,表现了农民运动,已经到了另一个时代,他们是已经有组织的农民,虽然豪绅,地主,资产阶级联合起来压迫他们,但他们有强固的信心,百折不回的意志,这种压迫,所谓白色的恐怖,终竟没有屈服了他们。

此外如《村中的早晨》,是更进了一步的展开了革命农民的思想。本篇的主人公魏阿荣不但对于革命有了极其坚固的信心,并且在内心已经消灭了家族的观念,而集中心力于伟大的革命事业。

总之戴氏的小说,充满了革命的基调,与反抗的精神,在新写实的作家中,是很有希望的。

(摘抄自王哲甫《中国新文学运动史》。)

图为《中国新文学运动史》。

图为戴平万创作的小说集《都市之夜》,民国十八年(1929年)九月初版。

在此评论著作出版时,平万先生正在哈尔滨。1933年至1934年,哈尔滨的地下抗日活动残酷复杂,多名领导人、地下党员被捕,在这样的残酷斗争中,戴平万是一位杰出的革命活动家。刘少奇同志是1930年3月离开哈尔滨(《哈尔滨党史资料》第一辑,97页),此前平万先生在哈尔滨,有文提到在刘少奇同志领导下工作有误,1933年6月满洲总工会筹备处成立,党团书记为黄维新,戴平万担任宣传部长,赵一曼从沈阳赴哈尔滨担任总工会组织部长。

《文学界》署名周渊编辑,办月刊,1936年6月创刊于上海,1936年9月停刊,共4期,历史影响深远。“周渊”是谁有多种说法,《中国报刊周史》记载是戴平万的化名,沙汀也记述是戴平万,沙汀参与编辑,无论是什么角色,戴平万是这份杂志的重要撰稿人和组织者。

1935-1936年,平万先生发表了《满洲琐记》、《长春道中》、《上滩》、《裕兴馆》多篇短篇小说,上海“孤岛”时期,平万先生是进步文艺的中坚,组织《文艺座谈会》每周一次,编辑《新中国文艺丛书》、《戏剧与文学》,编辑《抗战文艺论坛》,并写序和撰写文章,戴平万同志是中国抗战文艺倡导者之一。

在全民抗战的过程中,作家们利用了许多新的文学形式,通讯、速写、特写、报告等鲜美的花朵盛开在文学的园地里,不但姿态娇媚动人,就是色彩和香味也带了极浓厚的斗争精神。尤其是报告文学,成长得特别快,已占有抗战文学运动的一个重要地位。这个时代,可以说是报告文学活跃的时代。

在我们民族危机日益加深,而抗战尚未爆发之前,报告文学已随时代的需要,缓缓地抬起头来了。那时的刊物,不断地可以看到有意义的、动人的报告文学作品,如《抬棺游行》《到西山去》,以及其他的爱国行动等的报告。直到《光明》半月刊发表了《包身工》,已引起青年的文学者对于报告文学的注意和讨论。自从抗战以来,全国的文艺刊物,几乎有十分之九登载着通讯、速写和报告文学作品。报告文学到现在,已不只是讨论,而是实践的阶段了。

(摘抄自戴平万《抗战文学与报告文学》:一、报告文学的意义。)

上海《光明》创刊号上刊登了戴平万的《满洲琐记》一文。

图为《松涛集》,戴平万为著作者之一。

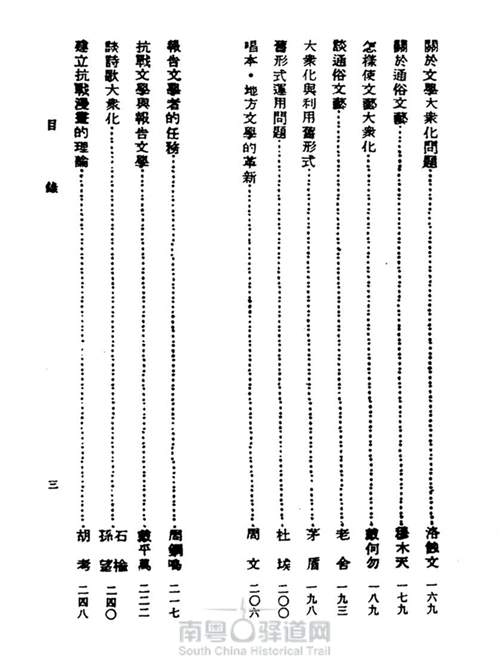

图为戴平万创作的《苦菜》《陆阿六》等作品。

在《裕兴馆》短篇小说中,戴平万写下的第一句话是:“整个冬天,我都在马家沟的一家小饭馆吃饭。”“马家沟”就是戴平万同志在哈尔滨工作的住处,1933至1934年在哈尔滨,戴平万化名“李波”领导“皮鞋工会”罢工反日运动,同住的是王守贤同志。新中国成立之后,王守贤曾任中共山西省委党校副校长,在他撰写的关于哈尔滨总工会反满抗日的工人运动回忆文章中有非常宝贵的关于戴平万先生记录。王守贤述及:“到1933年6月,从上海调来了戴平万同志。”“戴平万同志,在上海一个大学教过书,是个文学家,出版过一本书。但无知识分子架子,能和工人接近,证明是多年工作的同志。他眼睛近视,为人平稳,不多言。在我们中间,叫他“老李”担任哈尔滨总工会的宣传部长,我被捕前,他和我住在马家沟巴陵街白俄人的房子。当时他主要做皮鞋工会的工作。”(《哈尔滨党史资料》第一辑,184页)“关于满洲工人运动的回忆”记述“我在工会工作,开头结尾都和皮鞋工人接触,长期工作是‘老李’同志负责。”(《哈尔滨党史资料》,第1辑,192页)

作家沙汀在上世纪20年代就与戴平万相识,1936年在戴平万和周扬介绍下加入中国共产党。戴平万与郁达夫先生有深厚的友谊,1926年3月郁达夫赴广州于广东大学文科任教,正好是戴平万、洪灵菲毕业之年,当这两位学生在上海寻求发展时,幸得郁达夫先生引介。“孤岛时期”,郁达夫在星洲时,关心戴平万的情况,《星洲日报》的“文艺双周刊”1939年2月26日登了一篇通信,写到“平万的确在上海,至今留着的,还有西谛、剑三、望道、阿吴……”郁达夫致信提到委托戴平万在上海组稿,“我想不出所托的人,不过偶尔在报上看见了你们新军同乐会的一段记事,其中有戴平万君,起来报告关于上海一年来文艺界近况的说话,所以就写了那一封信,托申报自由谈发表,请戴君为代征上海方面的稿件,想不到马上就有了你这一次的反响。”(郁达夫,2月28日登于《晨星》)这就是在戴平万帮助下,柯灵响应郁达夫所求,支持他在新加坡《星洲日报》主编副刊《晨星》,坚持抗日宣传工作。戴平万倡导抗日文艺,还推动东南亚华文媒体的抗日文艺发展,鼓舞南洋侨胞共赴国难的爱国热忱。郁达夫看到报纸戴平万“岳昭”为笔名发表的文章发表于1940年1月20日《戏剧与文学》第一卷第一期,《关于抗战文艺的形式》发表于1938年9月15日《文艺》第1卷第6期。

早逝的著名作家蒋光慈,蒋夫人吴似鸿她留下了戴平万和洪灵菲在上海的记忆:“一走,两走,竟走过洪灵菲的家门,那来,就串门去罢!洪灵菲和戴平万住在一道的。我记不清那个里弄名称。那房子很狭窄,构造也特别,我们走进那房子的楼下,是一个小小的隅室,灵菲和平万两个人伏在豆腐干一般大的,而且是比地面低两档的凹处的一张小圆桌,低着头在刻蜡纸。字迹细小,篇幅不大,可能是党内文件,也可能是工厂宣传品,究竟是什么我却不知道,不便细问。他俩都很忙,无暇接待。我就在高两档的楼梯脚下的长凳。光慈站着,光是在笑。

灵菲的爱人,眼睛望着我们,天真地哈哈笑着奔进,又瞅着我们哈哈笑着奔出……

灵菲的女佣人,年青而沉静,抱着灵菲的孩子,望着我们,一声不响,若有所思……

等到回到家来。光慈告诉我,“你不要以为灵菲的女佣人是老妈子,她还是个共产党员哩!”

“虽然我们在灵菲家留的时间不多,但印象深刻的,永远难忘,一个英勇的党的工作者,无产阶级的革命作家,在地下工作中,多年艰苦。当时他还带着病呢!他的收入不多,经常处在贫困中,所以请女佣人,完全是因为工作的需要。据说她会做一切掩护工作,又是地下党员交通员。她的功绩,不比一般知识分子差,真是令人起敬!”(《蒋光慈研究资料》吴似鸿“蒋光慈回忆录”,113页)

著名作家,新中国成立后担任上海市文化局副局长的钟望阳同志回忆到:“中国军队撤离上海,上海成为‘孤岛’。有一天,淡秋和戴平万同志来看我,闲谈片刻,他们两个人问我对共产党的看法,还说,现在共产党正在发展党员……我当时很清楚,他们要吸收我入党。我说:我找党多年了。他们两人就成了我的入党介绍人。”(《林淡秋百年纪念文集》,“昨夜西风凋碧树”)

《上海一日》是一部百万字的报告文学集,于1938年在上海出版。林淡秋先生代表编委会起草了“编者的话”:

“由于作者的热情赞助,经过三四个月的时日,突破了种种意外的困难,《上海一日》终于跟期待已久的读者们见面了。

《上海一日》也可以说《上海一年》,因为每篇所描写的固然是上海的一日,而全书所表现的却是上海一年(一九三七年八·一三到一九三八年八·一三)。

我们四人于分部工作完成后每人主编一部(梅益负责第一部,平万负责第二部,淡秋负责第三部,钱坤负责第四部,白曦负责一般编辑事务)。但大样是轮流看的,使每人都有看到全书每篇文章的机会。”

“第二部描写死里逃生,流离失所,饥寒交迫的难民,分五辑,共二十万字。”(《林淡秋选集》,林淡秋:“《上海一日》编辑经过”,落款“编委会,一九三八,十一,三十。)

“这是我党以《每日译报》公开合法的地位,在“孤岛”上第一次正式介绍新四军英勇抗敌的实况,争取上海人民积极支援新四军,在扩大抗日民族统一战线上起到很好作用。“编辑部绝大部分是中共党员,主要梅益负责,编辑人员有戴平万、扬帆……。”(《抗战工作史料选辑》第三辑,上海文史资料专辑之三,“记上海孤岛时期的《每日译报》)

新四军建立需要文学人才时,在刘少奇、陈毅同志的召唤下,戴平万同志成为新四军鲁艺华中学院的文学教授,编辑《江淮文化》杂志,后又任苏中区党委宣传部长。

平万先生1945年不幸身亡,墓碑石为林淡秋书写,淡秋先生与平万先生同一党小组,多年在同一文艺战壕并肩作战,新中国成立后为浙江省委宣传部副部长。平万先生除了文学作品,留存的其他文献太少了,只能从活下来的其他文人回忆录中,隐约见到平万先生的身影。1924年平万先生就有诗作和小说发表,也帮助我们理解平万先生的精神世界。

著名导演王啸平在新四军话剧表演回忆中记录了戴平万对《日出》话剧的指导,可谓平万先生最后的艺术评论。王啸平写到:

“当时党校领导班子里有位戴平万同志(已逝世),听说是‘太阳社’的老作家,他对我的解释和处理提出了意见。他说陈白露自鸣清高并不是真正清高,实际也无法清高到底,因为在那旧社会,她怎样也无法逃出金钱这个如来佛手掌心。你别老让她眼睛看天上,她不能不看地下。她不能不讨好潘月亭、顾八奶奶……这批人。你别看她清高那一面,其实她很可怜。潘月亭破产了,她还不起债,走投无路,不得不向她最轻视的洋小丑张乔治借钱。曹禺这一笔写得好,写得深,揭露了那社会的本质,也触及陈白露这人物的真实性,你怎能把它删掉呢。再说这个戏也不是你所说的什么一对善良青年的爱情悲剧,而是通过对这批各种人物的刻画,来暴露那个‘损不足以奉有余’的阶级社会。经他这一指点,我眼界稍为放宽了些,但很久以来,我对陈白露这人物如何解释,如何处理,仍然没有把握,所以一九五六年前线话剧团要我排这个戏,我谢绝了。”

(摘抄自《论话剧导表演艺术》(一)。)

今年是抗日战争胜利75周年,“岳昭”先生为之奋斗而奔波东西南北,和平曙光出现时,“岳昭”无法看到!更无法看到今日繁荣和平的中国大地,谨收集相关资料对这位潮籍的热血男儿以表敬意!

本文刊载的是1936年戴平万的文章《上滩》以及他在《抗战文艺》一书以“岳昭”为笔名写的序。戴平万不仅是“左联”运动的发起人,还是“中国新文学运动”先驱之一,国庆将至,我们以此来缅怀这位革命文学先驱。

戴平万:上滩

图为戴平万。

我的故乡离城三十余里,有一水可通,趁渡船到城里去,来回要一天工夫,若是冬天、逆风逆水,直到晚饭后小孩子都熟睡了的时候才能到家。听说现在有小火轮,由一天缩成半日的水程。可是我好几年没有回乡,详情怎样,只好“不在话下”了。

由城里回家是上水船,上水船有个危险去处叫鲫鱼湾。这滩,据说在右岸近旁有巨石状如鲫鱼,冬天水涸时可以瞧见,因此得名。但也还有一说,说是因为上流的江面宽广,到这里给两岸的大山夹住,那突然缩小下来的溪峡,正象鲫鱼的腰。可是,这也不必细究,总之是一个险滩就是。

渡船照例是早上七八时由村中出发,下午一点钟左右由城里开回,我由城里回家,要在中午的时候去趁船。那渡船,正泊在充满历史意味的“鳄渡秋风”的渡头。据传说,韩文公有名的《祭鳄鱼文》即在这个地方烧化的。现在有一个小亭,亭里立着一块刻了那篇祭文的碑石,那大概是后人臆造的。在这样古香古色的渡头、有几棵几十丈高的木棉树,和一棵大榕树。榕树的宽大的浓荫正是乘客们休息的好地方,每当热天,可以瞧见成群的庄稼人,男男女女,在树荫下乘凉风纵谈刚从城里拾来的新鲜时事。要是春天的时候,木棉树的血红的花朵,和江面的烟水相映成采,把古朴的渡头美化了许多。我每于清明时节回家趁船,最有兴致,也就是为了这几树木棉的缘故。

然而春天的江水,即使是涨水时,还是那么潋滟,柔媚,万不能及夏天大水时的凶悍怕人,满江尽是洪浪,满天满谷尽是江涛的怒吼声,而鲫鱼滩,也是到这洪水时期才见威风的。平常的时候,到了鲫鱼滩,舵工不过向水手们轻轻提醒一下,可是到了洪水泛滥时,便会听到舵工的大声叫喊:

“上滩啊!上滩啊!”

但是来往惯了,也不觉得怎么可怕。

只有一次,可给我大大的惊慌。那正在洪水泛滥的时期,我因家里有事,赶着回去。那时的江水涨得高高的,船桅刺进榕树的丛绿里。急湍猛浪激拍着古渡头,渡船一上一下地颠簸,没有一刻安静。而天边的载着多量雨水的云朵,仍是集合着,在等候轰雷的命令,预备把大的雨滴倾注下来。这一天,趁船的客人很多,因为大家都预知洪水的快要来临,赶忙到城里多买点油盐酱醋之类。洪水来了,要有十几天不能进城的。这渡船是最后的一趟了。

而且还是惟一的渡船。别的船都不敢开驶,只有我故乡的这一只,因有出色的舵工,才敢有冒险的胆量。

渡船的舵工,我的族人耀伯伯,是个快到六十岁的高大个子。人家称誉他是个老手的舵工,说他的智识足可当船长,可惜时运不佳,他没有那好机会。他有宏亮的声音和异常宽大的手掌,走路时象在撑舵的姿势———这一切都可证明人家的称赞他并非过誉。因此,我故乡的渡船特别受人信托,在四五只渡船中间,是乘客最多的一只。

那一天,我才跨上渡船,舵工耀伯伯便在后梢叫我:

“阿绪,你怎么今天想回去?今天的水大得很啊!”

“家里叫我回去,不知道有甚么事。”

“想没要紧的吧?昨夜晚我才碰见你妈,她没有提起呢。我想,你还是回城里去的好,今天的水真大,怕你担惊。”

“那怕甚么!”我有点气恼他小看了我。“已经来了,不高兴转回去!”

“可是,水大,怕到家很晚,你可别着急。”他说得非常慈和,好象哄小孩儿,又说道:“早上到现在,敢涨了一丈水。”

“唔。”我不管那些,只站在船头望望江上的浩浩荡荡的洪涛。

江水实在涨得快,一转眼又涨了半寸多了。

于是乘客们都催着赶快开船,怕上不得鲫鱼滩。而耀伯伯只是微笑,有把握地说:“那里就上不得滩呢!”

船开了,载得满满的。江上刮着好大的南风,真所谓“一帆风顺”。船似泥鳅在洪浪上滑过,船头喷着浪花,高高地溅进船舱里。前舱的女客们发出尖锐的叫喊,因为淋湿了她们的衣服。而后舱的男人们,正在争论这次的大水,可能赶上辛亥年的那么的大。差不多有点年纪的客人都参加了这场辩论。可是年轻的几个,没有经验过那次的大水,感不到兴趣,群聚到船后梢去,开始玩起“四色”(一种叶子戏)来了。

只有我枯坐在那里、觉得十分无聊。我东张西望,居然在供着天后圣母的神座底下,发见了一本《镜花缘》,于是顺手拿来乱翻着。满耳尽是风声和涛声,恍惚身在航海,也许“岐舌”“黑齿”就在前面呢。

可是突然地:

“风太大了,下半帆!下半帆啊!快快!”

那是耀伯伯宏亮的声音,他在指挥船头的水手的工作。

真的风太大了,好容易才把那高挂在船桅上的大布帆下了一小半。而鲫鱼滩已经横在面前了。

好险恶的鲫鱼滩啊!滩上和滩下,相差约有二三尺水!在那突然狭小的江面,斜刺里奔来一大串的波浪,狂跳狂呼,卷成惊人的旋涡,密密地联结着,做成一条波浪的锁链,从东岸的石岩下,斜亘到西岸的大山麓,横锁了江面,好象不许我们上滩呢,欲雨未雨的崇山峻岭,带着深绿色的怒容,飞瀑从山腰间奔跑下来,象在助长滩下的怒潮的声势。而大阵的雨也从南方的天边,发出震耳的吼声,追击到我们的渡船上来了。

顷刻间,我们完全沉没在江声的喧闹里。而在这喧闹声中,有一个更大的人的叫喊,那是舵工耀伯伯的警告:

“上滩啊!上滩啊!”

这惊人的大喊,吓住了女人们的饶舌、男人们的争论;也吓消了青年人的赌兴,全船静悄悄地,象大祸就会来临的样子。全舱里,充满了大雨猛打船篷声、波浪打击岩石声、轰雷声、风吼声和瀑布声。有时也听到山头的苍鹰的一声凄叫,或者船后梢撑舵的耀伯伯的命令:

“用力!用力撑开前面的礁石!”或是:“向右再划一划!向右!听不到吗?你这木头!”

可是,突然地,哗喇一声,帆索给风绞断了,风帆掉在江水里!船身立即打横过去!而同时、耀伯伯马上拿了一根长竿,把船撑住、可是用力太猛,竿也断了,他几乎跌落水里去。于是船随着猛浪,倒退了几十丈远,象天旋,象地转,象箭般飞快这可把我吓得全身都湿了。女人们也口口声声地在求“妈祖”的保佑。

事实上,保护我们的不是甚么“妈祖”,而是耀伯伯。在这可惊的变故中,他始终管着舵,顺着水势让渡船尽量地倒退;同时另拉出一根更粗的竹竿,用尽了力量,同着水手们把渡船泊了岸。他镇定地指挥着水手们,他另有上滩的“好方法”。

五个水手背着缆索跳上岸去了,缆索分作两条,一条系在船桅上,另一条却紧系着船头、然后合拢来,联结着水手背上岸的绳索。那是要拉船,想用拉的方法把船拖上滩。但是耀伯伯怕五个人的力量远敌不过江中的猛浪,要求那刚才玩“四色”的四个青年去帮帮忙。青年们都慨然允诺,真不愧“君子之风”,有同舟共济的精神,——其实,这只是庄稼人的本色。

这一次是人力和大自然的大战斗!在岸上拉船的共九人;而在船上,除了耀伯伯撑舵之外,还有两个站在船头把竿的水手,一个在左舷上,一个在右舷上,都打起了精神。真是十分严整的阵容啊。

岸上拉绳的伛着身子,涉着巉崖小径,口中咿啊着,象一队开路的先锋队。

而船上的耀伯伯,却用了全部精神在撑舵。他忽而伸长脖了望望前路,忽而高声指示那把竿的水手怎样工作,忽而把舵撑向左,忽而向右,忽而正中间,用他多年的经验和力量,巧妙地避去打来的浪涛,滑过险恶的漩涡,驾着船前进,他的眉头紧整,他的嘴唇紧闭,他的裸露的胸膛在跳,如临大敌一样——大概为要保持他的信誉,他拿出他的看家本事来了。

但是,我只觉得轰的--声,船身摇了一摇,江水突然向舱里泼了几泼,而船已经安然上滩了!满船的人都在称赞耀伯伯,但是他仍是镇静的工作,只是脸色没有刚才的紧张,暗地里露出一些儿微笑。

上了滩,江面豁然开朗,好象一个大湖,上面浮荡着一些竹枝和枯树干,还有一些门板,以及许多日用的木桶小木桌椅子之类。我们知道在上游的乡村,已经惨遭大水的洗荡了。大家的心都在担忧自己的家,不知道洪水已是到了门楣,或者才在门槛上?

靠着大地生活的人们多苦啊!才脱了滩险,迎面又来了水灾!这真是磨难的人生啊!我对着江水,不觉有点凄然。

然而,在这艰难险阻的旅途中,我深深地感觉到“人定胜天”的那一句老话的意味。

图为戴平万烈士故居。

附:

《抗战文艺论集》序言

岳昭(戴平万)

卢沟桥的炮声惊散了天河畔一年只能一度幽会的双星,同时惊醒了象牙塔的睡眼惺忪的Muse。但Muse不只是挣脱了一切美丽的梦幻,走到十字桥头,而且肩着枪果敢地走上抗战的前线去。她的这种新姿态,影响了中国一切的文艺作家,应该服务于抗战。

这样的文艺也有人成为抗战文艺。

自抗战以来,关于抗战文艺的意义与任务,内容与形式,以及写作的方法,已有许多人在讨论,并且提出可宝贵的意见。这些意见,虽不一定能够一致,但都倾向于同一的目标。间或有了争论,也不至于一打岔就是一万八千里,越会得到一个争取的结论,这是中国文艺界目前的好现象。虽然直到现在,抗战的文艺运动因为有种种困难,尚未能有计划有组织地展开起来,是件遗憾的事。

收在这个集子里的,都是新旧作家们对于抗战文艺各部门的可注意的见解,虽不是一部有系统的文艺理论书,但从这些论文里,可以了解抗战文艺的任务和内容,以及近一年来中国文艺运动的趋势。同时,还可以在比较单薄的文化工作之一环的文艺工作中,看到一些不可忽视的成绩。

可是,在“孤岛”的环境里,收集全部般的材料并非易事,也许有不少的遗珠,但主要的文艺论文,大都搜罗到了,这不能不归功于洛君的努力。

这个集子出版之后,我希望有更多的作家及文艺青年,对于抗战文艺诸问题,作更热烈更深入的讨论,使抗战文艺运动能更充实更广泛地发展开来,这才是出版着论文集的真正意义。

图为洛蚀文编的《抗战文艺论集》一书,戴平万以“岳昭”的笔名为其写了序言。

图为《抗战文艺论集》的部分目录,戴平万的《抗战文学与报告文学》即收录其中。

(本文由阿瑞推荐并提供相关资料,南粤古驿道网综合整理。如涉及版权等问题,请与南粤古驿道网联系。)

责任编辑:江家敏 洪惠