按语:

为凝练与弘扬抗战时期华南中高等学校烽火办学精神,探索华南教育历史研学基地资源活化利用措施,推进我国抗战时期教育史研究,在省自然资源厅等单位的指导和支持下,华南师范大学启动第一期华南教育历史研学资源挖掘与活化利用项目。近期,该校研究团队发现一大批文理学院的本科毕业论文,数量在500本以上,涉及各个办学时期。其中,有些论文直接以当时的办学地点为研究对象,既有专门研究连县的毕业论文,也有专门研究连县东陂的毕业论文,还有专门研究罗定等地的毕业论文。现对较有意义的论文进行分析整理,形成系列研究成果进行发表。

1940年春,经过三易其名,五度播迁的广东省立文理学院在粤北连县的东陂镇找到了落脚处,这个偏僻但物产丰富的小镇,为师生们提供了暂时安定的读书环境,他们在这里度过了两年时光。到1942年春,又奉命迁到曲江桂头,在此教学两年半时间,1944年秋因战局紧张,迁返东陂而后再迁罗定。总体来看,文理学院自1940年春至1944年秋,在东陂-桂头的这几年时间,是相对安全平稳的时期,教学活动得以较好地开展。当我们今天回望这段烽火办学的历史,这一时期文理学院学生生活的记述,是最为丰富的。我们也得以由此窥见战火纷飞年代,前辈学人于艰难中求学的精神风貌。本文将综合当时在文理学院的就读学生所撰写的文章及后人的回忆录,来还原文理学院学生战时的生活风貌。

在内迁的粤北六校(中大、文理、国民、广大、岭大、勷商)中,文理学院是唯一一所师范性质的高等院校,从其建校之初便立定培养中等师资的宗旨[1],因而校风和学风也具有与其他几所高校不同的特性。当时在东陂就读的一位学生用“质朴精壮”来形容文理学院学生[2],笔者搜罗资料,几方参详,这四个字的确可以概括出文理学院学生在战时的学习、生活、精神和体魄锻炼上的风貌。

一、质实的学风

文理学院的学风可称为“质实”,师生潜心学问,扎实用功,当时在学的李缵绪(1948年回校任助教)后来回忆起文理学院的学风浓厚说道“同学多能随一己之志趣寻研究之中心,自由发展,不囿成见,诸老师则因其所学,阐以奥义,导之轨范,于心至感忭快。”[3]

文理学院这种扎实求学风气的形成,得益于两点。首先,文理学院学生规模小,在连县的时候,学生数量二百来人,及至后来于广州复员,至多也就到六百人规模。因为其“短小精悍”(可参考下图文理学院人数与其他高校及独立学院人数对比),学院可从容精选学生,严格管教学生。[4]文理学院对于学生的教育和管理颇有整肃严谨之风。据省档案馆所藏文理学院在东陂时期的《广东省立文理学院要览》文件,改组为文理学院(1939年)之后,为适应抗战时势需要,文理学院的学生实行军事化管理——“完成集体化、纪律化之学校生活;而训练方法则本自觉自动自治之精神,以期补救军事管理过于机械之缺陷”。这种管理之下,学生过一种集体生活:“一律在校膳宿,每日作息时间均有规定,并均以迅速敏捷严肃整齐为训练之主旨。”宿舍和膳食的管理则由各自的自治委员会,在学校的指导下进行管理。[5]在这种状态下,学生更易于形成向学心,不事浮华。不过,也有懒散的时候,许慕斋在《战时的广东省立文理学院》一文中提到,文理学院学生对于座谈会或另外的社会活动之类非常积极,但是“在早上升旗的时候,他们总是慢腾腾的,不肯上劲,累得训育主任天天到被窝里去拖人”。[6]我们由此也可窥见当时学校管理之严格,以及师生之间联系之紧密。实际上,这一时期的学生跟老师共历患难,生活在一处,情谊甚重,当时在学的学生很多后来都成为老师辈的朋友,同学之间也互相亲爱,彬彬有礼。

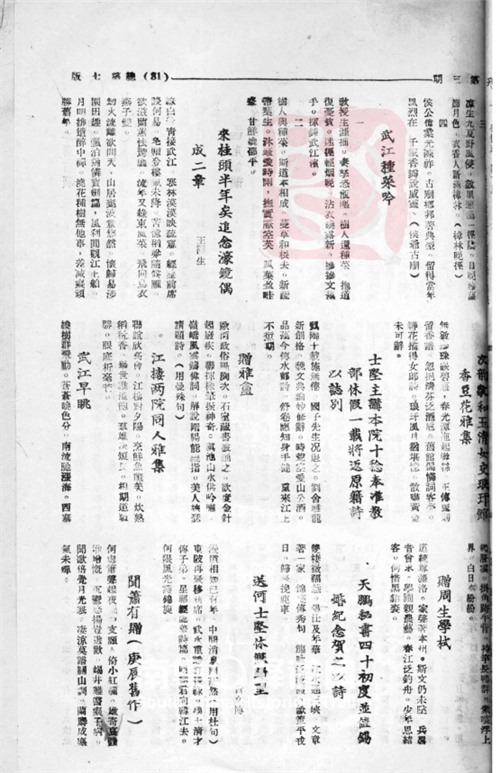

图1为广东省三十学年度专科以上学校学生数。[7]

文理学院质实的学风形成的另一个重要原因在于文理学院学习资源充足,图书设备丰富。虽经几番迁徙,文理学院的图书仪器设备却没有什么损失,可见学院主政者布置的周全。在连州的时候,除了化学药品无法添购补充以外,其余都是和在广州时一样。图书方面,虽因东西转徙,交通阻隔及外汇限制等等原因,无法购买外国书报,但国内出版的书报,却一直在尽量搜求购置。文理学院在连州时的图书总数约有十万册左右(见下图),后来又接收了广州市立图书馆的善本藏书。这些书在广州沦陷后曾运到广西收藏,文理学院到达东陂之后才派人去广西接回本省,全数约五六万册,都是华南地区的藏书精品。[8]因此,文理学院的图书馆非常充实,其藏书量在粤北高校中最多。随着学校迁徙,生物系(原称博物地理系)有了实地考察了两粤地质的机会,从而增加了许多地质,动物和植物的标本。如此大量的学习资源,而文理学院的规模又是比较小的,每个学生能享用的学习资源就是相当充足的。据校友黎品回忆,文理学院的图书馆和实验室对学生全面开放。在东陂的时候,图书馆设在香林寺,靠近学生宿舍,大厅四周排列着摆满了图书的书架。大厅中央和前厅是阅览室。学生可以自己在书架上选择图书在馆内阅读,看完之后放回原处,图书馆座无虚席。当时图书馆中收藏有进步书籍,黎品就是在这里通读完《资本论》的一二卷。生物系学生每人配备一部显微镜及相关用品,化学系学生每人有一套供自己使用的仪器用具。这两个系同学可以白天黑夜自由进出实验室做实验。全面开放的图书馆和实验室在一般高校是很难做到的,文理学院能够如此,是因为其设备充足而学生数少,但更重要的原因在于学院对于学生的高度关心和信任。[9]

图2为广东省三十学年度专科以上学校图书册数。[10]

二、俭朴的生活

文理学院的学生多自沦陷区来,为减轻学生负担,学院一律免收学杂宿费,且各科均印发讲义或由学生笔记,学生需负担的个人生活费,包括膳费72元和零用杂费50元,共约120余元(每年)。公费生和贷金生免交杂膳宿费。1940年到达东陂开课不久,全院学生共188人,而公费生有100人,贷金生有87人,可见其比例之高。公费生和贷金生除领用讲义及火油外,每人每月得领公费(或贷金)七元,而膳食费每月只需要6元。[11]因此,学生的基本生活尚能维持——一粥两饭,八个人一块用膳,可以吃到一碟带有几块肉类的菜。但到了后来,物价飞涨,食物供应不足果腹,“吃饭“成了问题。当时在文理学院借读的中大学生汤擎民写道:“膳费由每月六元增至七元,由七元再增至八元。初时每人每日平均可分到二分重的肉类(包括炒菜的猪脂肪在内)……可是近来连二分重猪肉或牛肉也不可得而有之,八个人所享受的,是三小碟清炖素菜。“[12]这种情况下,少数学生也会趁着墟日去买些肉类加餐,但大多数同学只能于困顿中忍耐,以孟子“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身……”之语来激励自己。

在战火中辗转办学,物资短缺,师生的生活条件艰苦,这也是其他高校同样面临的情况。但文理学院的俭朴却是与其一贯的崇尚朴素的校风和团体生活大有关系。学院搬迁到曲江桂头之后,学生中也有家境宽裕者,但受到团体生活的感染,依然布衣布履,疏食曲肱。李缵绪回忆道,当时岭南大学、东吴大学搬迁至仙人庙,与文理学院和勷勤商学院(即法商学院)相距不远,学生们往来曲江常常同乘一车,文理学院的学生俭朴的着装使得他们与其他学校的学生区别一眼便能辨别出来。1943年,时任院长的黄希声在《文理院刊》创刊号《我们的好尚》中总结文理学院的特点,言及学生的俭朴,提到当时在桂头时,全校两百多个男生,没有一个穿西装的;七十多个女生,没有一个卷头发的。[13]生活上的俭朴与其“质实“的学风一脉相承,如李缵绪所言,“俭朴出诸至诚,不徒矫饰,豁达虚怀,烦恼离其心,可获真正之快乐。故青灯黄卷,人定月圆之候,潜研之笃,尠(鲜)有过者。” [14]

三、精神的陶炼

所谓精神的陶炼,一方面是指求学问道的德性修养;另一方面则是抗战精神的陶炼。

战火迫使学校内迁,客观上使得教育中心转移到了乡村,将教学置于山林之中,尽管物资短缺,条件艰苦,但远离城市喧嚣的自然环境却也给予师生精神的陶冶。文理学院在东陂时,周边风景优美——“林木蔚然,别有天地“,秋天,绿林中有红枫可赏;夏天,树林构筑起一个清凉幽静的世界,使人沉浸在宿舍绿意的鸣蝉声中,忘却杂念。[15]当时就学于此的李缵绪描绘道:“环院周遭,入目如画,院前绕一衣带水,江水澄清,怪石枕流,涉目成趣,怡然嗒然。江岸横数里,满布枫林,清秋佳日,一片酡红;与潺湲江流,掩映衬托,成天然之诗之境界。”[16]如此自然风光,是难得的读书问学的胜境,容易兴发起诗意,于是便有同学结社作诗,歌咏自然,抒写性灵。不过当时文理学院仅有《文理月刊》这一本学术性刊物,学生们的这些诗作没有发表留存,殊为可惜。迁到桂头之后,校址在武水之滨,樟树若屏,横障数里,且近旁有名胜古迹,同学们登临赋诗,刊登在《文理院刊》上。以下为李缵绪当时所做组诗《桂头杂咏》[17]。

桂头杂咏【李缵绪 作】

一

翠叠荫浓一径舒,攀花折草爱行徐。

晚风林外箫声动,知是黉宫待月初。

二

十里斜阳浸碧流,江村风物望中收。

多情最是新归燕,啣得春红与莫愁。

三

远水平沙岸草新,迷离烟景酿残春,

我来无限苍茫感,落日疏鐘度古津。

四

谈笑无拘见性真,江山神助此诗人,

一声唱破梁州梦,花解传香月解嚬。

从这些文字中,我们可以想见,当年的文理学子所畅游的精神世界。当然,处于战争年代,任何读书人都不可能全然沉浸在诗情画意的精神世界中。“读圣贤书,干家国事”,学院鼓励学生参加各种社会活动。文理学院的学子们组织了多种民众活动。东陂原本是一个偏僻的小镇,人烟稠密,土壤肥沃,抗战以前交通不便,地方管理不善,豪强逞行,普遍贫困,民智低落。抗战之后,政治管理改善,盗匪消弥,但文化上依然落后。文理学院的到来给东陂带来了文化的种子,也开始有了抗战的气息。当时,文理学院的师生组成了战时后方服务队,全体学生都参加,林砺儒院长亲自担任总队长。服务队分设宣传、教育、募集、慰劳各小组。宣传小组负责出壁报、绘制抗战漫画,演讲、演剧等;教育小组设立民众学校收容失学儿童及成人,同时每周举行一次时事座谈会,研究国内外重要时事,以引导队员集体研究,增进知识;募集主要是为前方将士募集邮票和慰劳金,慰劳主要为慰劳出征军人家属。[18]于是,东陂的街头经常可见抗日宣传的壁报,东陂社戏的古戏台有了抗战剧的演出,民众缺少通俗读物,他们编印出版刊物《东陂民众》,向民众普及知识。

民众活动还包括一些游艺和运动会等,学生们在活动中培养出行动迅速,密切联络,严守纪律,服从领袖等抗战精神。有的民众活动需要军民合作,作为观众需呐喊助威,以及准备茶水,犒劳战士等,这些活动培养了学生服务大众的精神,其实质是一种家国情感和责任心,与抗战精神相通。

四、壮实的体魄

培养青年人壮实的体魄是当时抗战教育的要求,文理学院对此十分重视,体魄的锻炼不仅体现在它的军事化管理上,还体现在日常生活方面。文理学院自搬来东陂以后很快复课,在香林寺旁边新建了篮球场和排球场,恰好当时体育专修科并入文理学院,带来了许多设备和专业人员,因此各类体育项目,如单杠,双杠、双环等,和各种球类运动都开展得非常热烈。教务处筹备学业竞试的时候,除了常规科目,也为体育专科学生筹备了体育表演。这场体育表演颇有吸引力,除文理学院师生外,当地民众也积极热情围观。表演的节目,有丹麦式的律动体操,木马的基本动作,单杠基本动作,跳箱、垫上运动、吊环、双杠、联合器械运动、接力赛跑等。垫上运动愈演愈奇,愈奇愈险,博得观众最多掌声,表演者的体魄也让观看的民众啧啧称赞。[19]

体魄的锻炼,除了体育运动,还有劳动。文理学院在东陂时,与当地农民联系紧密,对于乡民的困难,给予力所能及的帮助。暑假中,早稻成熟,留在学院的男女同学便到田间去,帮出征军人家属割稻或打谷。这种热诚的帮忙不仅给予他们很大的鼓励和安慰,也减轻了他们雇佣散工的经济负担。下田劳作让文理学子亲近了土地,锻炼了的身心。1942年,文理学院搬迁到桂头,因在武水之滨,有平原土地且土壤肥沃,文理学院师生便在土地上种起了果蔬,当年秋季便收获了不少蔬菜。第二年春耕时节,学校成立了“春耕运动委员会”鼓励学生进行春耕播种,于是,学生们在宿舍周围都播种了大豆、花生,还协助乡民进行播种。[20]

当时有教授作《武江种菜吟》二首[21],如下:

一

教授生涯拙,妻孥恐甑尘。

树人还种菜,抱道复忧贫。

迷径轻烟晚,沾衣晓露新。

掺掺文藻手,挥鍾武江滨。

二

树人与种菜,斯道本相成。

蔓草和根去,新蔬带叶生。

沐蘺爱时雨,抚实厌空英。

瓜果盈畦盛,甘鲜媲邵平。

文理学院是搬迁次数最多的学校。自广州沦陷以后,文理学院几度长途迁徙,先辗转广西,而后迁回本省,期间师生相随,徒步行进,这些经历不仅锻炼了师生壮实的体魄,还磨砺出一种刻苦的精神。1939年,当时学校仍在广西融县,学生们在连县星子集中训练,结业之后,有同学由星子步行回广西融县,行400公里路,经14日的餐风宿雨,不以为苦。当中有一位同学名叫何绵荫,一路上还挑着自己的行李行进。[22]从曲江侯公渡迁校的时候,时间紧迫,师生在三天之内紧急出发,一时间找不到那么多的挑夫,当时的学生和老师们许多都自掮行李。从侯公渡到连县需要翻越粤北最高的秤架山,又是在冬季霜冻天气行走,同学们分成小队,结伴迁徙,白天行进,晚上找遮蔽处席地而卧,有时在无人居住的房屋,有时候只能在猪圈旁的泥屋中休息。经过了十多天,全部学生抵达连县,很快复课。文理学院虽经数次长途迁徙,但师资和生源没有流失,图书仪器得以保全,与师生壮实的体魄和艰苦奋斗的精神密不可分。

作为一所师范性质的学校,文理学院不惟在学术研究上积极求索,更不忘其作育人材,培养师资的社会责任,故而格外注重于生活中陶炼学生品性。虽经转徙流离,文理学院学生“质实俭朴”“整齐纯肃”“亲爱融合”的传统却始终保持不堕。也正是因为这样的传统,文理学院在艰难的抗战岁月中,依然培养了大批的教育人才。[1]这是我们回望历史,追慕先师风范,尤其需要记取的。

注释:

[1]文理学院十五周年时,总结其全部毕业生人数,共12届计715人,十分之六服务于教育界,其中有四十位时任中学学校校长。参见何爵三:《本院十五年来的成就》,《文理学院院刊》1948年第23期,第1-2版。

参考文献:

[1] 林砺儒:《本学院与十年来中国之高等师范教育》,《文理月刊》1940年创刊号,第2-3页。

[2]紀生:《鍜炼体魄与武装头脑:文理学院学生生活动态》,《文理月刊》1940年第二期,第32页。

[3] [14] [16]李缵绪:《在成长中之母院》,《文理学院院刊》1948年第22期,第7-8版。

[4]孔栋:《歌颂文理》,《文理学院院刊》,1948第22期,第3版。

[5] [18]《广东省立文理学院要览》,广东省档案馆馆藏,档案号:21-1-12。

[6] [8] [15]许慕斋:《战时的广东省立文理学院》,《民意周刊》(汉口)1940年第159期,第9-10页。

[7] [10]《广东省教育统计(三十学年度)》,韶关市档案馆馆藏,档案号:001-01-A1.16-274-001。

[9]黎品:《林砺儒院长主政文理学院最后两年的回忆》,《文理校友》第十八期,第10-11页,华南师范大学校友会文理分会编,2018年12月。

[11]陆良:《广东文理学院在连县》,《学生杂志》1940年第20卷第6期,第55-56页。

[12] [19]汤擎民:《记广东省立文理学院:学习·工作·生活在南战场的边缘》,《青年月刊》1940年第10卷第4期,第36-39页。

[13] [22]黄希声:《我们的好尚》,《文理院刊》1943年第1期,第1-5版。

[17]李缵绪:《桂头杂咏》,《文理院刊》1943年第2期,第20版。

[20]《春耕播种忙》,《文理院刊》1943年第一期,第7版。

[21]《武江种菜吟》,《文理院刊》1943年第3期,第7版。

作者简介:

王独慎,华南师范大学教育科学学院博士后研究员,研究方向为中国近代教育史。

(版权所有,转载请注明出自南粤古驿道网,欢迎转载。)

责任编辑:熊灿坚