按语:

抗战时期,作为华南师范大学前身的勷勤大学教育学院和广东省立教育学院迁址前往连州等地办学。先生们在烽烟中坚持为民族存亡而育人,学子们在战火中坚持为中华崛起而读书,彰显出先辈师生在峥嵘岁月中“激发昂扬斗志、矢志教育报国”的家国情怀。时值中国共产党建党100周年,华南师范大学校史文化研究中心与校团委共同推出“世纪对话——华南师范大学抗战时期本科毕业论文评阅书征文大赛”,让在校本科生有机会阅读80多年前的学校本科生毕业论文,通过撰写学习心得与感悟,经历一次不同寻常的精神洗礼。需要说明的是,这些毕业论文撰写于新中国成立之前,难免存在一定的历史局限性,作为新时代的华师学子,我们应该学习的是论文作者们“对胜利充满信心、在烽火中发奋学习、立志学成报效祖国”的爱国情怀,共同传承学校优良传统,弘扬教育报国精神。

大赛收到来自不同院系不同专业同学的踊跃投稿,为缅怀先辈以及展示新时代学子的精神风貌,特摘选一些刊登于南粤古驿道网以飧读者。

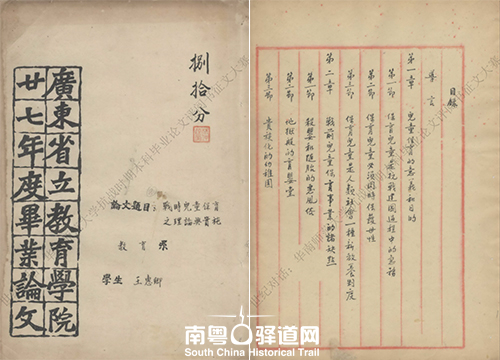

论文题目:《战时儿童保育的理论与实践》

年份:1938年

作者:王惠卿

作者学校及院系:广东省立教育学院教育学系

1938年3月10日,妇女界、中外来宾近七百人齐聚汉口圣洛毅女子中学,见证一个针对特殊群体的救济组织的成立。蒋夫人宋美龄当日身穿一身黑色丝绒旗袍,向到场众人宣布战时儿童保育会正式成立。现场的演讲中她这样说道,“自从开战以来,敌人对于沦陷地区的儿童,或者是大批的带走,不然,就是大批的惨杀。带走了的儿童,他就要施行奴化教育,消灭他们的民族意识……他要毁坏,我们就格外要保存;他要摧残,我们就格外用有效的方法来爱护……这不单是为人道,我们应该如此做;为救国,我们应该如此做;为支持抗战与建立战后的新中国,我们更应该如此做。”

远在广东连州,广东省立教育学院的一名教育系毕业生深受这番演讲鼓舞,在其当年毕业论文《战时儿童保育的理论与实践》中引用了这段话,以力证展开儿童保育工作的重要性。战时儿童保育会的成立意味着儿童保育工作的重要性从国家层面受到了肯定和重视,并展开了对整个社会的动员。国家对儿童保育的重视激荡着教育界上至专家下至像王惠卿一样的进步青年的心。如何实现“教育救国”是长久在他们心头回荡的一大命题,抗日救亡的背景下这个问题变得更加迫在眉睫。

王惠卿的论文为我们观察那个时代各个学科的青年学子如何思索抗日救亡的问题提供了一个窗口。她所提出的解决之道即为“儿童保育”。在王惠卿的笔下,其开篇便点明“保育儿童是抗战建国中的要务”,并多角度论述了儿童保育的必要性。其一,从生物学角度来看,儿童保育的急迫性在于从日本帝国主义的刀下保存“种族”。“物竞天择”原理下,她认为儿童保育工作亦有必要随着社会的演进进行革新。其二,她从民族文化的层面分析,一个国家儿童保育的水平是衡量该国总体文明水平的重要指标。其三,从国家层面来看,儿童是“抗战建国的后备军”,未来肩负“捍卫国家的任务”。抗战建国的前景将与儿童的教养保育紧密相关。今天的语境下,王惠卿的这些论据乍一看似乎有理有据,但细看又会觉得有几分光怪陆离之感。且儿童作为一群手无缚鸡之力的群体又是怎样被纳入拯救民族危亡,建设未来国家的蓝图中?要想回答这个问题并且充分理解王惠卿论证观点及遣词造句,重新回到当时历史情境非常必要。

实际上,儿童保育的重要性早在甲午年间就已经进入了社会精英的视野。尤其被曾经视为蕞尔小国的日本打败后,原本私人化家庭化的儿童保育就越来越被赋予了救亡图存的意味。这种变化与国家危亡之际种种社会思潮的出现有着密不可分的联系。以我们熟知的“东亚病夫”为例,甲午战争的惨败直接使中国被欧美强国贴上了“东亚病夫”的标签。深受冲击的同时,康有为、梁启超等知识分子在文章中也忧心忡忡地使用该词以激励国人奋发图强。恰逢此时西方国家产妇与婴儿死亡率的相关数据传入中国,与中国的现状形成强烈的对比。数据的反差不仅从分娩卫生层面进一步刺激人们意识到中西科技的差距,还潜移默化暗示国人将“东亚病夫”的一大根源归因为中国父母落后的育儿方法。

伴随着“东亚病夫”焦虑的盛行,天演论在中国迅速传播更是加剧了时人对时势衰颓的忧心。物竞天择的原理下,倘若中国不及时找到出路,华夏儿女面临的结局就是作为“种族”遭其他强势种族淘汰。作为避免被优胜劣汰,摆脱东亚病夫标签的手段,“强国强种”的理论随之孕育而生。孙中山在“民族主义”的演说中就透露出了对亡国灭种的忧虑,阐述了“强国强种”的具体路径:“国民种族强盛之道,首重卫生;而卫生之基础,当注意于国民产生之始。”其中“国民产生之始”所指自然即为儿童。换言之,儿童保育和现代卫生等内容愈发与孕育健康强盛的种族联系在一起,被当时政府视为重建强大国家和强大民族的重要策略。

孙中山的这番话中,儿童也与下一代国民划上了等号。这与当时在知识分子群体中风靡一时的民族主义的思潮不谋而合。民族主义理论从西方传入后,“民族”、“种族”成为另一套流行的术语。过去人们只知有朝廷、天子,不知何为国家和公民。在知识分子的积极建构下,国家与民族的概念逐渐建构起来,人心从而能够凝聚在“中华民族”话语体系的号召下。现代“国民”的概念也取代了旧时的“臣民”。严复在其著作《原强》中提出“健全的国家,必须有健全的公民”。公民作为国家的构成基础,国民素质的提高与国家生命力息息相关。打造优良公民则必须先从儿童抓起。子强而民强,民强而国强,层层递进,忽略不得。儿童保育相关工作和理念就在此类“改造国民论”的思潮中被逐渐推进。

时间推移至抗日战争时期,儿童保育的内涵随着日军入侵过程中种种行径发生变化,并直接与抗日救亡、民族解放挂钩。这些变化在王惠卿的导言和序论中也可见一二。战争带来的直接创伤即为难民的产生。华北华东各省区先后沦陷致使大量难童集中于汉口。这也成为战时儿童保育会选址汉口的直接原因。战争背景下,抢救难童的首要意义在于为战争保持人力资源。另一要义则被时人认为是要从日军刀下“保存种族”。当时国内报刊频繁报道日军对难童采取的暴行,一时之间街头巷尾人心惶惶。王惠卿文中便详实记载道,“(日本)把我们的儿童大批大批地运到日本区,施以奴化的教育,企图使我们自己的儿女将来成为攻打我们自己的敌人,换言之,是以华制华;而最惨的就是敌人在战区掳掠我们的儿童,把他们的血输给受伤的敌军,便沉尸江海获弃于荒郊。”日军此类行径的目的直接与当时物竞天择、民族主义思潮联动,战争中的残暴行为直接印证了国人心中所猜测的日本毁国灭种的意图。正如王惠卿在文中所讲“倭贼屠杀我们的儿童就是要斩断我们种族的生命。”战时儿童保育与民族前途关系更加密切,上升至“欲救中国,必先救儿童”的地步。

战时儿童保育工作迫在眉睫,国内却没有已行之有效的经验可以投入实践,从国外的保育理论中汲取营养成了一条必须选择的路径。当时中国社会持续受两大外来文化的影响,一是始自欧美的资本主义文化;二是十月革命后不断输入中国的共产主义模式。儿童保育方面,苏俄十月革命后提出了“儿童公育”的相关理念和政策,逐步建立妇幼院、育婴堂、幼儿园等机构,来代替家庭照顾社会成员。王惠卿文中高度认可这种养育模式,评价其为“社会演讲中的必然趋势”,认为这种模式非常适合今天中国国情的需要。既然儿童在国难时期是未来打赢战争至关重要的人力资源,王惠卿指出儿童不再归属于私人,是“整个中华民族的儿童”。儿童保育更是上升为整个社会的责任。这包括动员社会资源给产妇做产前检查,确保新生儿出生时肌体健康、设立托儿所与儿童院、推行保质保量全年龄段的教育。物质上保证儿童有所食有所居,精神上使儿童接受完整教育,具备爱国的思想,民族的精神。如果说抗战前对儿童保育重要性的认知仅停留在思想层面,那么日军侵略则直接催促儿童保育从实践上落实到对社会的总动员。儿童保育的重点此时更受到政治困境的影响,更加服务于抗日救亡。甚至于当时儿童玩具的设计也要在把握科学性以使儿童接受科学知识启蒙的同时培育儿童的“尚武精神”。

值得注意的是,尽管王惠卿文中展现了对儿童的生存权、健康权、教育权的关注,还从妇女解放的角度解释了“儿童公育”对女性的意义,她关心这些群体的出发点并不完全是妇女本位和儿童本位的,很大一部分出自其对国家危亡的忧虑感,服务于其构想中国家建设的需要。两类群体的社会角色有着一定工具性的色彩。儿童作为讨论的主体,其自身的诉求和声音在这篇论文中亦是难以寻觅。王惠卿似乎也未从儿童的角度来反观“儿童公育”的问题。如果真的要面临二选一的选择,孩童真的愿意在良好保育环境和父母的怀抱中选择前者吗?家长生育后抛弃子女,一切都委托公立机构,这似乎也有违人之常情。且“儿童公育”的支持者本身是否有资格、有能力决定儿童的归属问题也值得进一步反思。

但这几句都是从今天的角度出发对往日的思考。时代局限性的背后是家国存亡危在旦夕的紧迫感和一心报国的使命感。王惠卿的论文倒映着的是当时中国千千万万学子的忧患之心,对未来的憧憬向往之心。正如王惠卿自己在文中所言:“抗战的意义不仅仅是抗战,它的最终目的是独立自由的现代国家。”而她所期待的成体系的儿童保育事业,独立自由的现代国家,今天都已然实现。在享受今日全方位高水平教育的同时,当年国人的挣扎和努力确实不应被我们所忘记。

(版权所有,转载请注明出自南粤古驿道网,欢迎转载。)

责任编辑:彭剑波