广东省“三师”专业志愿者们为建立古道上的“专题图书馆”,在全国各地收集与华南抗战时期坚守办学的老师当年的著作,包括当年在连州、乐昌教学孕育形成专著初稿、在抗战胜利后出版的图书。其中,不少是战火中教师们的“最后一课”,它们今天仍然是不少学科的奠基之作,汇集起来成为文旅结合观光点,以文取胜更成为不朽的“最后一课”。自豪地说,中国抗日战争期间的高等教育中,没有一处办学点能够如粤北华南教育历史一样,留下如此之多的著作,影响中国的学术界和政治生活、并流芳至今。

习近平总书记在知青岁月中,勤奋读书。在《习近平的七年知青岁月》一书中,记述了同住窑洞的知青朋友雷榕生、雷平生的回忆:

“近平每次去‘干校’探亲或外出,总能带回来一些新书。有一次,他带回来厚厚一本郭大力和王亚南翻译的《资本论》,躺在炕上专注地阅读。过后,他对我议论起这部著作。他谈了很多关于《资本论》不同版本沿革的知识,并说《资本论》的翻译版本很重要,他特别推崇郭大力和王亚南这个译本。他介绍道,这两位翻译家同时也是社会学者,一生矢志不渝翻译和介绍马克思主义著作到中国来。近平讲到他们的执着和毅力,即无论做什么事,都矢志以恒,一以贯之,才有可能实现自己的夙愿。他对这两位学者非常推崇,不仅推崇他们的学术造诣,更推崇他们的高尚人格。”(摘录于中共中央党校出版社发行的《习近平的七年知青岁月》一书)

郭大力和王亚南是在1938年8月出版了《资本论》后,先后来到粤北教书的。在战争的烽火中,他们走上讲坛传播马克思、恩格斯的《资本论》,一边教学、一边深化马克思、恩格斯著作的研究,一直坚守到战火燃烧到“教室”的门口才撤离,讲完“最后一课”。

一、王亚南在武阳司村的“最后一课”

当年在坪石武阳司村教学孕育形成的《中国经济原论》专著初稿、在抗战胜利后出版的图书,是战火中王亚南先生的“最后一课”。如今,它们仍然是中国经济学学科的奠基之作。王亚南先生虚怀若谷,在不同时期出版的序中均提及中山大学师生的帮助,当中特别讲到法学院院长胡体乾和经济系主任梅龚彬。《中国经济原论》开始诞生时写了三万字的绪论,并于1945年准备在桂林文化供应社出版,纸版做好了,但桂林沦陷而搁浅,后来在次年由福建经济科学出版社出版[1]。序中再三强调,这是在中大课堂被不断地询问的结果,是任教期间发表的几篇重要经济学文章的移植,包括在坪石形成的《中国古代官僚制度研究》等,均成为不朽的“最后一课”,且至今仍然是奠基之作。

“就个别给予我的帮助的朋友讲,中山大学法学院现任院长胡体乾先生,应当最先被数到的。他是一个极渊博的社会学者,我们在几年同事中,几乎每天有一次聚谈的机会;当我们彼此把讲述的问题交换意见的时候,他总能从正面或反面给予一些补充或提示。而对于资料的提供方面,他的助力尤多,有关中国经济研究的一些重要杂志,他都全部保存着;如《读书杂志》、如《中国经济》、如《食货》、如《中国农村》等等,都是从他那辛苦积得而且在战时更辛苦搬移的个人书库中取得的。

其次应当提及的是,现任国立暨南大学教授郭大力先生。我们在战争的过程中,虽只有一两次短期的共处,我们分别的研究,虽大体达到了共同的结论。但不仅他的《我们的农村生产》那部精辟论著,是在我研究《原论》过程中出版,给予了我不少的启示,并且我的全部研究,直接间接所负于他的地方是很多的。这部书在出版前未得到他的全面校正,应是一个大的缺陷。

再次,现任中山大学经济系主任梅龚彬先生,曾对本论全稿作了一次详审的鉴定,并提出了一些补充的意见。值得在此表示谢忱。

至若在出版方面直接间接给予以莫大助力的,首先当感谢福建省研究院院长周昌芸先生。同院社会科学研究所代理所长章振乾先生,始终是我一切研究努力方面的助成者和鞭策者。二这部书得从速与读者见面,则多亏了余志宏、张来仪两位先生。他们不仅为我担负起了印刷上的校订责任,且是多方鼓励我把部书从速问世的策动者。

把‘始生之物,其形必丑’的格言,用来形容这部书,是再妥当不过的,我现在以十二分的诚意,静候我们学术界的善意的和建设性的评判。”

王亚南, 一九四六年元旦于长汀国立厦门大学内仓颉村野马轩

图为见证王亚南先生在武阳司村勤奋著述和教学的法学院炮台遗址(曾宪川同学提供)。

图为法学院所在地的武水桥下。

图为由王亚南著、生活书店出版的《中国经济原论》。

二、朱谦之在铁岭的“最后一课”

1944年,坪石战时状态常发,朱谦之在8月曾避战火于梧州,在11月坚持返回坪石,并在12月8日开讲座,内容包括《现代史学思潮十讲》、《文化类型学十讲》,距日军攻入坪石仅剩数星期,是英勇的“最后一课”。

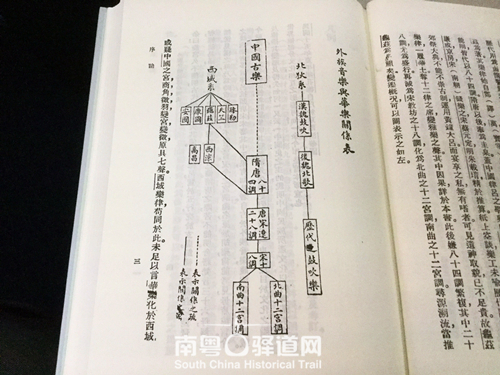

1927年在黄埔军校任政治教官,是朱谦之先生在粤教书诲人不倦之始。1932年,朱谦之在北京完成《历史哲学大纲》后,于8月应国立中山大学之聘,来到广州,任历史学系主任。同年12月,他自费筹办《现代史学》杂志,这是他第一次自掏腰包。朱谦之在1934年出版了《外族音乐流传中国史》、《音乐的文学小史》,此书是1924年4月在长沙两所大学的演讲集成的,一是长沙第一师范学校,另一学校是平民大学,收录文章是具有先驱性的音乐文学史研究[2] ,朱先生的许多作品是演讲会上演讲的再创作。

图为朱谦之在1934年出版的《外族音乐流传中国史》中对外族音乐传入融合的分析图。

朱谦之先生在坪石完成的主要著作有《中国思想方法问题》、《孔德的历史哲学》。1941年8月,他再任文学院院长,为鼓励学生积极参与学术研究,设立“谦之学术奖金”,这是朱先生第二次自掏腰包。1942年是他为期一年的休假,但他仍保留研究院历史学部主任的职位。1943年5月,他重返坪石铁岭,并于8月代理文科研究所主任。1944年3月,他代理文学院院长。1945年1月,他与师生一起逃亡;2月19日到达龙川;在7月于梅县、汕头各地发表演讲或者发表文章,展望战后的文化;10月返穗后,再任文学院院长。[3] 朱谦之,1899年出生于福州;1972年7月22日,他病逝于北京。1969年,他在最后病中仍然努力完成《中大二十年》,可见对任教学校的感情之深。

1935年7月,朱谦之任文学院院长时的文学院学生何绛云与朱先生成婚,共同经历了坪石武阳司村的“最后一课”备课的坚辛。72年后的2007年,99岁高龄的何绛云居士为准备出版的朱谦之先生写作的读书笔记、写作时参考的资料结集形成《日本佛教思想史料选编》一书进行校订,让朱谦之先生在21世纪的“最后一课”成为现实,令人感慨。

图为在21世纪出版的朱谦之著作《日本佛教思想史料选编》。

三、林砺儒在东陂的“最后一课”

林砺儒教授一生对师范教育孜孜不倦地追寻。1941年,他被迫离开东陂省立文理学院,将若干东陂“最后一课”成为历史经典之作“怎样做中学校长”。林砺儒先生在中华人民共和国成立后,再次从事师范教育工作,成为建国后首任北京师范大学的校长。林砺儒教授还向毛主席求大学题名,获得毛泽东主席亲笔题名“北京师范大学”。在抗战结束后,林砺儒、胡体乾均共同与王亚南重聚于厦门大学,在解放后分别赴京,实为传奇。

图为时为北京师范大学校长的林砺儒向毛泽东主席请求的“北京师范大学”题名。

图为林砺儒先生赴京参加第一届全国政协会议时与教育界代表的合影。

林砺儒在离开连州东陂的“最后一课”还有广东省立文理学院校歌,充满斗志:

广东省立文理学院校歌歌词

民族抗战的烈火,炼出了我们这支青年军。

走遍了险阻,历尽了艰辛,却淬砺了奋斗精神。

我们要探索真理之光, 我们要广播文化食粮,

那怕魔高十丈,恶战千场。

同学们,挺起胸膛,放大眼光,

这是我们的校风, 这是我们的大勇!

同学们,挺起胸膛,放大眼光,

这是我们的校风, 这是我们的大勇!

1941年初夏

四、郭大力的“最后一课”

林砺儒先生任广东省立文理学院院长时,以开放的态度容纳各种政治观点,这为郭大力先生一边任教一边翻译马恩著作创造了宽松条件。马克思的《剩余价值学说史》成为郭大力先生在连州的“最后一课”,是激发郭大力先生终身从事马克思、恩格斯著作翻译的“最后一课”。

注释:

[1] 王亚南著,《中国经济原论》,北京:商务出版社,2014年,5页。

[2] 朱谦之著,《外族音乐流传中国史、音乐的文学小史》,郑州:河南人民出版社,2016年。

[3] 朱谦之编,《日本佛教思想史料选编》,黄夏年点校,北京:宗教文化出版社,2015年,361页。

(版权所有,未经授权不得转载。本站所刊文章仅为作者观点,不代表本站立场。)

责任编辑:江家敏