南粤古驿道是岭南地区重要的线性文化遗产,其保护与活化是当前历史文化遗产保护规划的重要课题之一。惠州市古驿道作为南粤古驿道的重要组成部分,不仅是古代广州府城联系粤东甚至闽赣地区的关键载体,也见证了惠州社会变迁的过程。

文章通过分析总结惠州市古驿道从秦汉至明清五个历史时期的发展特征和时空演变,研究其承载的东江商贸文化、东坡宦游文化、客家移民文化、革命文化等文化内涵,以期为惠州市古驿道线路保护与活化提供依据和参考。

一、研究背景

习近平总书记指出要系统梳理传统文化资源,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。南粤古驿道是历史上不同时期岭南地区对外联系的重要通道,是广东历史发展的重要缩影(唐曦文等,2017),蕴含了民族迁徙、商旅往来、革命军事等丰富的历史文化内涵。

近年来,珠三角地区经济快速发展,大量的城镇建设、公路建设、水运交通变化等活动,导致古驿道遗存和驿站、驿亭、古码头等相关遗存遭受破坏或处于废弃状态,其承载的文化内涵挖掘和利用受到巨大影响。

2016年始,广东省相继开展了古驿道遗存普查、编制南粤古驿道线路总体规划、选取重点示范段、古驿道+体育赛事等一系列工作,古驿道这一重要历史文化资源的保护和活化利用逐渐引起重视。

惠州市历史悠久、文化底蕴深厚,于古为“粤东重镇”,是古代广州府联系粤东地区以及岭南地区“海上丝绸之路”的关键节点,于今为珠三角地区性中心城市之一,是珠三角传统文化积淀的重要区域。

本文希望通过系统梳理,放眼“东江流域古驿道变迁”两千年时间跨度,“全景式”展示惠州市古驿道线路演变历程,探讨惠州古驿道不同历史时期的发展演变以及其文化价值,对下一步惠州古驿道和粤港澳大湾区历史文化遗产游径保护利用有所裨益。

二、现状概览

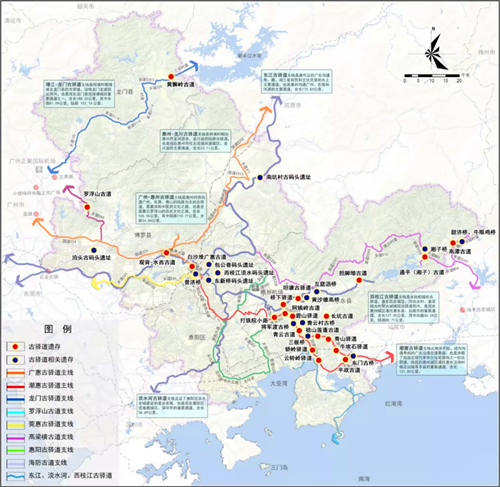

据调查,惠州市古驿道遗存整体保护状况不佳,可考证古驿道位置175处中,本体遗存仅有20处。现存的古驿道本体大多未进行保护与开发利用,正在不断衰败。潮惠古驿道沿线遗存较多,有16处。

山地型的陆路古驿道较平原型、村镇型古驿道保存状况相对较好,例如博罗罗浮山古道、龙门黄狮岭古道,都保留了相对完整的古道本体段。

水路古驿道因河道及其走向历史变化相对较小,整体保存情况良好,但原有古码头、古桥等驿道相关遗存或废弃或遭破坏,现仅存5处。

图1:古驿道遗存及相关遗存分布示意图

惠州市古驿道及相关遗存主要集中在惠东南部片区,如阿姨岭古道、将军渡古桥、东门古桥等,局部在东江流域片区,如白沙堆古道、南坑村古码头遗址等,遗存较为丰富。

但古驿道本体遗存破损严重,相关遗存零散分布在各个区镇,处于消极保护状态,需厘清其历史空间演变,挖掘其文化价值,探索适应现代社会生活需求的活化利用模式,以缓解惠州古驿道文化遗产在未来城市发展中面临的压力和消失风险。

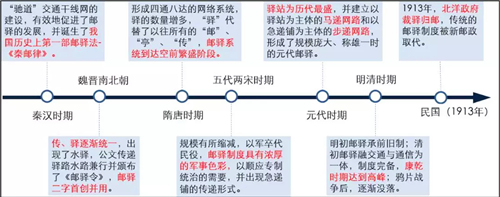

三、历史演变

广东省的古驿道演变分为六个阶段:最早起源于秦汉时期,明清时期形成完善的网络系统,至今2200多年的历史。南粤古驿道的发展可以追溯到秦汉时期,秦统一岭南后,为加强岭南地区与中原腹地之间的联系,开关道,经过不同历史时期漫长的发展演变(图2),重心由粤西北转粤东地区;到清末时期,古驿道功能逐渐减弱,至北洋政府裁驿归邮后,古驿道或是被新交通路线覆盖,或是疏于使用和管理逐渐荒废。在此期间,南粤古驿道形成以广州为中心,北、东、西三个方向的线路(唐曦文等,2017),而惠州古驿道正是南粤古驿道东线不可或缺的一部分。

图2:驿道的演变和南粤古驿道的演变示意图

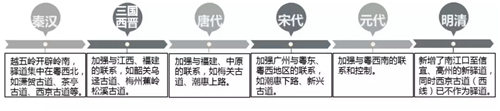

1、秦汉时期:奠定基础,惠州是秦统一岭南的战场之一

秦朝时期,为统一岭南,朝廷三征百越。秦将赵佗率军平定东江之役,遇缚娄古国(今惠州博罗、河源龙川一带)土著人抵抗,屯兵梁化(属今惠东县)待援,后兵败古竹(属今河源紫金县)。最后,赵佗镇压缚娄古国土著人抵抗,直达龙川(陈训廷,2016)。在此期间,惠州地区是秦统一岭南的行军路径和作战的重要区域之一。

秦灭亡后,赵佗建立南越国,顺东江而下,定都番禺。根据《惠州文史从略》记载:赵佗率军进入东江,指挥平定东江之役,遇到缚娄古国土著人的抵抗,屯兵梁化,等待援军,后兵败古竹,困在一小山之上。终,赵佗镇压了东江两岸土著人的抵抗,直达龙川。秦征战岭南的路线、郡治以及南越都城的设置为惠州古驿道重要目的地和线路走向奠定了基础。

图3:秦朝设博罗县示意图(左)和赵佗平定岭南及建立南越国路线示意图(右)

秦朝在统一六国后便开始建设以咸阳为中心较为完善的交通网络,并积极开发岭南。在此期间,南粤古驿道的建设主要在粤西北地区,如连州秦汉古道。汉代时期,为促进岭南地区与中原的联系,建设了西京古道等。但在此时期,惠州地区未有记载具体建成的古驿道。

2、隋唐时期:水路为主,惠州是粤闽通道的重要节点

(1)邮驿繁盛,南粤古驿道形成三线体系

隋唐时期,经济繁荣,交通便捷,邮驿系统得到空前发展,驿道沿线商贸活跃。南粤古驿道以广州为中心,形成了北线往韶关、连州,西线通廉州,东线连潮州的交通网络。

其中北线是以西京古道及新建的梅关古道为主,是岭南与中原联系的要道,发展最为旺盛;西线依托西江与广西、海南联系;东线古驿道依托东江、韩江流域与粤东、闽赣联系,而惠州古驿道成为了南粤古驿道东线中的重要通道。

图4:隋唐时期惠州古驿道示意图

(2)惠州古驿道建设:潮惠上路为史记可循的惠州第一条古驿道

隋唐时期惠州主要有两处古驿道路线的建设。唐代之前,粤东地区从潮州沿西南海岸线经惠州、广州到合浦,以发达的海上交通联系为主。唐朝时期,为加强广州与粤东地区的联系,新建了潮惠上路,从广州出发,溯东江经惠州至河源龙川,下梅江至梅州地区、转韩江到潮汕地区(唐曦文等,2017)。

至北宋以前,潮惠上路都是韩江流域主要陆路通道。宋绍圣元年间,苏轼谪安置惠州,正是沿这条水路进抵博罗。此外,唐长安二年(公元702年),“博罗县令邬文看到岸上行人行走艰难,故始开白沙沿江之路达府治”(惠州市惠城区政协,2016),“劈山开路至梅湖、下角入惠州城,使博罗至惠州十里而近”(惠州市地方志编纂委员会,2008),建设了联系博罗县与惠州府的白沙路,也是广惠古驿道的组成部分。

至今,白沙堆村仍然保留了约为3米宽的普济桥古驿道本体,以及渡口边的龙母庙、元代江倩古墓两处古驿道相关遗存。据《惠州市志》记载:公元702年(唐长安二年),博罗县令邬文在白沙(今小金口镇白沙堆)劈山开路至梅湖、下角入惠州城,使博罗至惠州“十里而近”

总体而言,隋唐时期的惠州古驿道水陆联运,以水路为主,逐渐成为了岭南地区以及粤闽赣联系的重要通道。

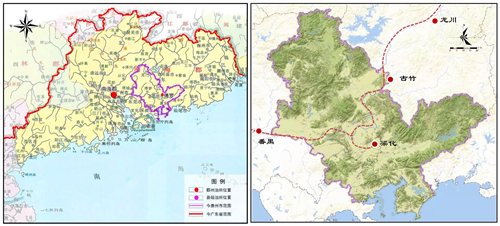

3、宋元时期:水陆并举,东路主线经惠转陆

(1)邮驿分离,南粤古驿道重心转向东南沿海

宋朝时期,全国古驿道建设规模有所缩减,但由于从“坊市”到活跃的“街市”商业模式转变,东南沿海地区得到不断开发,海外贸易兴起。南粤古驿道的建设发展重心也随之转移到东线方向,惠州成为粤东水路交通要道,同时借助便利的海上交通条件与邻地甚至东南亚地区交流。2002年,在水运交通便利的惠州北宋东平窑址中,发现了同样出现在东南亚一带的古瓷器以及出土越南“天福镇宝”钱,侧面证实了当时惠州的海外交通联系。

在制度管理上,宋代时期“邮驿”职能分开,驿馆演变成了地方接待官员贡使的场所。如惠城区现存的合江楼,原是宋代时期朝廷官员的驿馆(张友仁编著,1989)。

元朝时期,邮驿发展鼎盛繁荣,“人迹所及,皆置驿传”。同时水路交通迅速发展,形成广州到惠州定期往来的固定航线。

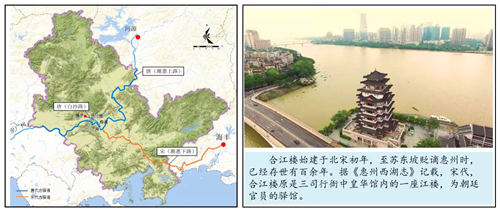

图5:宋代惠州古驿道示意图和古驿站合江楼

(2)惠州古驿道建设:潮惠下路取代潮惠上路成为主驿道

在此期间,为加强广州与东南沿海的联系,南粤古驿道东线在沿袭隋唐潮惠上路的基础上,修建了潮惠下路。从广州出发,经惠转陆,在今惠东县出,往潮州,以陆行方式为主。

南宋绍兴年间,林安宅主持修整潮惠下路。宋绍熙年间,转运使黄捃在沿线修建了多座庵驿,“自是潮惠之间,庵驿相望”(陈香白.辑校,1989)。自此,潮惠下路便取代上路成为东路主驿道(唐曦文等,2017),有效推动了粤东南地区的商品集散及海上贸易活动。

在宋元时期,惠州古驿道由隋唐的水路为主转向水陆并举,有效完善了陆地交通的发展,同时促进惠州东部及南部片区的城镇社会经济发展。

(备注:一并感谢在此调查研究过程中,广东省城乡规划设计研究院城市发展研究中心主任罗勇、副主任李欣、技术总监汪志雄,惠州市自然资源局、惠州市住房和城乡建设局、惠州市文化广电旅游体育局、惠州市地方志办公室等领导提供的指导和帮助。)

注释

来源:《广东省南粤古驿道文化线路保护利用总体规划》中对“南粤古驿道”的定义。

来源:清初史家万斯同:“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中”。

来源:林安宅[宋]:《潮惠下路修驿檀木记》。

来源:顺治八年(1651)清廷谕兵部:“国家设立驿递、原以传朝廷之命令。通天下之脉络。年来四方多故。兵马络绎。差遣繁多。驿递疲困。至今日已极。乃奉差官员、全不知地方苦楚……驿夫不足,派及民夫,骚动里甲;甚而牵连妇女,系累生儒,鞭驿官如罪犯,辱州县等奴隶。以致夫逃马倒,罢市止耕;上误公务,下害小民,深可痛恨。”

来源:江逢辰(清):《东坡白鹤峰故居诗和杨诚斋正月十二日游故居其北思无邪斋真迹犹存韵》,清光绪十七年(1891)作品,载《江孝通遗集》卷十六。

参考文献

[1] 唐曦文,梅欣,叶青.探寻南粤文明复兴之路——《广东省南粤古驿道线路保护与利用总体规划》简介[J].南方建筑,2017(6):5-12.

[2] 郭昊羽. 广州古驿道的时空演变与文化遗产[J]. 南方建筑, 2017.

[3] 广东省住房和城乡建设厅,广东省文化厅等.广东省南粤古驿道线路保护与利用总体规划[Z].2017.11.

[4] 陈训廷主编.惠州历史概述[M].广州:广东人民出版社,2016:12.

[5] 惠州市惠城区政协.惠城文史(第二十九辑)[M].惠州:惠州市惠城区政协,2016.

[6] 惠州市地方志编纂委员会编.惠州市志(一)[M].北京:中华书局,2008.

[7] 张友仁编著. 惠州西湖志[M].广州:广东高等教育出版社,1989.

[8] 潮州三阳志辑稿[M].陈香白.辑校.广州:中山大学出版社,1989.

[9] 永乐大典[M].北京:中华书局,1986.

[10] (清)陶敬纂修.博罗县志:清康熙本[M].香港:中国图书出版社,2016.

[11] 龙门县地方志编纂委员会编.龙门县志[M].北京:新华出版社,1995.

[12] 东莞市地方志编纂委员会编.东莞市志[M].广州:广东人民出版社,1995.

[13] 广东省人民政府地方志办公室.驿道乡情[M].广州:广东人民出版社,2017.

[14] (清)阮元修等纂.广东通志[M].上海:上海古籍出版社,1990.

[15] (清)刘溎年修,(清)邓抡斌等纂. 广东省惠州府志[M].台北:成文出版社,1966.

[16] 广东省地方史志编纂委员会编. 广东省志.公路交通志[M].广州:广东人民出版社,1966.

[17] 郑向东.古代韩江流域的交通[J]. 洛阳师范学院学报, 2011, 30(9):50-54.

[18] 颜广文.古代广东的驿道交通与市镇商业的发展[J]. 广东第二师范学院学报, 1999(1):113-118.

(原文来源广东省城乡规划设计研究院,刊登于公众号“南粤规划”,作者为肖宇、王丽芸、谢永红、梁冠铮、崔梦馨、姚刘兵,南粤古驿道网采编整理。如涉及版权等问题,请与南粤古驿道网联系。)

惠州古驿道的历史演变与价值研究初探(下)

责任编辑:熊灿坚