本文1940年发表于《新经济》(半月刊)第4卷第3期。

运输统制局召集的全国驿运会议已于七月十五日在行都闭幕了。据八月九日报载,会议的结果,中央方面将由交通部设立全国驿运管理处,统筹主持;各省驿运管理处亦限于次月一日以前一律成立。所有组织纲要、经费概算、宣传计划,都在呈核中,一俟批准,即可实施云云。关于驿运的重要性,中枢当局已一再有详细剀切的指示;各报章杂志亦有热烈的讨论。笔者今愿就本人最近一年来在西北数省考察经济情形时所见闻对于驿运这个问题提出几点意见,以供当局者的参考。

古代驿站运输

驿站运输制度,在我国原已有悠久的历史。自秦世置厩乘传副车食厨,汉代因之,从京师至郡国沿路皆备驿传以供奉使及递送文书或征召之用;至东汉以费用浩大,始渐裁省。唐宋两代驿传的规模,亦甚为弘大;只五代稍有弛废。元代兵威远震欧亚诸国,故其“站赤”(即驿传的译名)亦较之以前各朝为最盛。明清两代,制度日至臻备。从历代驿传的设立及其主要作用来观察,大抵皆以军事交通为重心,所以史书关于驿传的记载,多附入兵志中。若从其组织上观察,则知为人民对政府的一种服役或租税义务——所以历代主要的办法,不外“按户纳丁养马”,或“随田征收价银”两种。在敌人加紧对我的封锁的今天,从事修复这个原有的制度,使之适合于抗战的需要,以补救他种交通的困难,这不但有巨大的历史的意义,而也是急不容缓的一桩要政。为推行顺利,有百利而无一害起见,我们以为在事先似应注意以下各问题:

第一,组织问题。驿运的基础,不用说的是建筑在广大的人力和兽力上面。如何最经济地利用这些动力,便为组织问题。在陕西(特别是邻近战区的陕北)有许多县份都奉后方勤务部的命令设立了军运代办所。军运代办所的职务,除军运外,一切与公事有关的运输亦得支应——例如公务人员因公过境往来,便可委托各县的军运代办所代雇牲畜。各代办所的运输机构,采取两种不同的编制方法:其一,将全县的人伕(同“夫”)和牲畜分为若干班队,依期轮流应役;其二,在代办所里面经常地维持有一定额的人伕和牲口。属于前例的,如耀县,全县现已编成运输班十班,计为二队,每班各领伕卒及骡驴各若干。遇有运输时先以电话通知各联保主任,转令各运输班班长,率领伕卒驮驴来所装运。(绥德等县亦如此。)属于后例的,如榆林县,在代办所里经常地喂养着四十二头驴子,以供随时的调遣。两种办法的比较,当然是前者远胜于后者。因为后一种办法,供应往往不能适合需求:在差事忙时,原有的头数往往不敷甚巨;但在差事清闲时,则又有牲口过剩之叹。据说榆林县最近亦有改取第一种办法的意思。不过若要采用第一种办法,先决的条件,必须举行人口和牲备的调查,在耀县和绥德县这项工作尚作得比较有点根基,所以能够编成班队;在榆林这种调查工作尚未怎样的进行,所以一时也就无从采用第一种办法。至于调查如何可以确实?组织如何可以健全严密?负担如何可以公平?都应加以特别的注意。

第二,发价问题。政府因为财力的限制,发价固然不能过高;但若太低便易引起人民的痛苦。陕西各县军运代办所所发的代价大约都是每一头牲口走一次道程(普通至少皆为一整天)给价一元二角。这个价目,在初定时或尚勉强地足够维持牲畜的食用。但若按去冬今春的粮草价格核计,每一头骡子每天须吃草十斤,价洋至少须四五角;料一升约六七角;麸子一斤约一角,统计至少须一元二三角以上。是人民所得的尚不够牲口所吃的费用。又况人伕所吃的不在内,回程的费用也不在内。所以支应军运的老百姓不无怨言。特别是在陕北,军运与军役、军粮,同已成为颇严重的问题。根据这种经验,我们以为发价应参照草料的价格随时改订,不可过于呆板。同时对于回程的夫马,应当设法去利用——此事如能取得各县间的合作,当可减去若干的困难。至于发价的严厉执行,使托运的机关不至有短欠或扣发的事情发生,还须用政治力量去监督。

第三,给养问题。有了公平的发价以后,问题仍不能算是全部解决。例如陕北神太、府谷、榆林各县,过去因有相当的骑兵部队驻境,粮草不足,有时竟至有有钱无处购买之苦。记得今春我入内蒙时,沿途见人家弃室而逃亡者颇多,幸有向导引路,找到离交通线较远的熟识的民家,才算将人马的食宿问题解决了。所以粮草的如何荣植,如何贮藏,如何分配于适宜的地点,以及各地的盈虚如何调剂,都应有缜密的计划。我意最好由政府专设一机关,或于管理处内专设一科股,负责上述事宜。

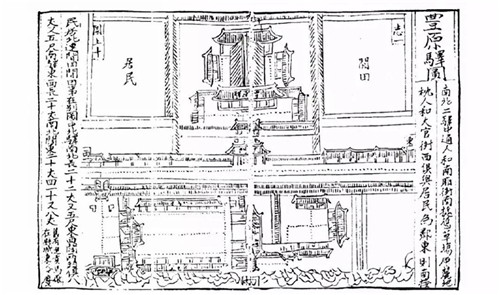

陕西丰原驿图

第四,设站问题。为行政和管理上的便利起见,目下西北各省的军运多以一县为一单位。所以货物从某一县起运的话,除非到达了另一个县的军运代办所所在地(通常皆在县城)的时候便无法交代。(陕北只中部县于距城四十里处设立分所一处。)但各县间彼此的距离有远近的不同,道路有险易的不同,里数也有大小的不同,于是形成了各县人民苦佚的不均。譬如从绥德到米脂不过华里八十里,且沿路地势比较平坦;从米脂到榆林便合一百七十华里,且须经过一座大山(此山据说尚无名字),还须渡过一段沙漠约二三十里,就比较难行得多了。若由榆林再往北,入内蒙伊克昭盟的札萨克旗,名义上虽仅二百五十华里,但里数较之陕北的大了许多,前者每一里约合后者一里七八甚至二里以上并且遍地沙梁(沙之高如山者,其脊就叫作“梁”),马行其上,亦有“一步一回头”之叹。所以陕北各县代办军运的垫款,以榆林的数目为最大,据说去年一年仅县府方面便亏空了二万多元(榆林县二十八年度县地方预算经费合计总数不过一万一千八百余元),至于老百姓的赔累更不用说——就是因为榆林四境距离各县都太过辽远的关系。这次推行驿运,既为全国的性质,便应统筹兼顾各省各县应就其地形、产物、交通工具之不同,分别计划设立驿站,开辟支线,至于分站路程,应以能当日往返为原则,以免人民有远离乡井之苦,这是一定要做到的。不过这里又有一个先决的条件,就是经费必须统筹统支,否则像西北的县自为政,上述原则自无从实现。统筹统支的机关应当属之省政府或省驿运管理处,县政府只负一切执行驿运的责任。其次,我们还应注意到县以内人民公平负担的问题。据我们所知,距离驿站交通路线较远的人家,惮于往返跋涉之劳,往往不亲自率领驮骡赴役,宁可出钱雇离交通线近的别人的骡马代替。在这种状况之下,便造就了一种包揽承运的分子,他们的身份与普通商人无异,这种办法的存在,当然有它的客观上的理由。历史上也不乏前例。其利害得失正未易断言,但至少从立法者的本身看来,那一部分备而不用的人力和兽力,究竟不能不算是一种损失。要补救这种缺憾,多开驿站路线也不失为一办法;但这自然是有限制的。

第五,限制牲口集中问题。随着刚刚讲到的承运商人的出现,于是发生了牲口集中到这些少数人的手里的现象。除此以外,公务人员的收买,亦影响到民间所有的状态。我们从某战区交通处访问得来,知道宜川一带民有骡驴甚为缺乏,就是因为公务人员大量收买的缘故。在秦晋高原的崎岖山路上,汽车以至洋车或多或少地成为奢侈品的种类,驴骡与马自然都不失为较可人意的代用品;但在后方已禁止私人使用汽车时,我以为公务人员的购买驴骡代步一事,似亦有加以限制的必要了。再说,有时人民为避免支差起见,才愿意将牲口出卖,这是在征发时应该体念到的。

牲畜繁殖

第六,牲畜繁殖之提倡。这种工作应分两方面做去:消极方面,禁止任意屠宰能驮运的牲畜。在陕西已禁止屠宰耕牛,所以在许多地方都已经吃不到牛肉,据说这是邵力子先生主陕时许多善政中之一,比起以前在北平可以吃到骆驼肉的确有点两样。积极方面,应当运用政治和金融的力量,对于养育驮运牲口的人户加以资助,使畜牧事业得以发达。因为自抗战以来,役用牲畜的价格,无不飞涨。今年上半年在陕西的价目,母骡(俗名草骡)一头约值百元,公骡(俗名轿骡)一头值六七十元,若骟骡(即阉过的雄骡)一头便值一百二三十元。驴子每头至三四百元。马每头约二百元至三百元。骆驼每头约三百元。以上价格,均为战前的一二倍以上。中小农家,当然无力购置。陕西政府建设厅有见及此,特向农本局借款一百五十万元,就兴平武功长安咸阳等十县举办繁殖骡马贷款:各县按农家一千户贷给,每户以给一百五十元为标准,限其于领款两个月内,必须购买三龄以上十二龄以下的母马或母骡,专作繁殖,俾得于最近三年中,产出大量骡马,以济役用,而辅助农村经济之活动,待至四年期满,仍将贷款收回(参看三月二十二日《西安平报》)。这种办法,在其他省份亦可仿行。

第七,限制运输货物的种类。在将来全国驿运的系统均已建立的时候,所有国用商售各种货品物资均在运输之列,届时从商人的算盘打算起来,当然是以商业的原则支配一切——即凡由驿运合算的东西才会给驿运,否则使用他种工具运输,但根据我们的经验,驿运时间既长,运费复贵,断难与他种运输工具竞争。例如由榆林用牲口驮运羊毛百斤至西安,计为十八马站,约合一千五百华里,至少须走十八天,运费要廿五元;但若从包头至天津火车路程合计约一千二百九十华里,不用两天便到,运费也不过二元。两者相差如此之巨,所以内蒙的羊毛时有水运包头出口的,固然是因为敌人在包头出高价收买,但运输条件也占很重要的因素——今春内蒙陕北毛价每百斤不过四五十元之间。因此我以为对于运输货物的种类,有加以统制的必要:凡奢侈品,以及与抗战无关,或非急切需要,以至时间性不甚大的商品,均应限定由驿站转运;如商人必欲由火车或汽车运输,便课以较驿运还高的运率。这样一来,才可以减轻目前过于壅滞的铁路和公路的货运,驿运事业才可以有发达的希望,而且对于应役人民的生计也可以设法改善一些。

第八,添置辅助驿运的改良交通工具。一匹骡子大约只能驮百六十斤的东西,驴马约驮二百八十斤,骆驼约驮二百四十至三百斤,它们载重的能力都有限得很。并且骡驴等每天不过走七八十里至一百里的路程,骆驼还走不到这个数目。但如果改装胶轮大车(陕省叫作拉拉车),则每两头驴拉车一辆可载重至一千二百公斤,每天还可走一百十几里的路。自然,胶轮的价钱在这个时候也很昂贵,但如能利用汽车上已不甚适用的旧的带子,也是一种节省的办法。

以上八点,仅就与驿运有直接关系者言之,至于充实铁路公路以至天空的交通,积极开发水运,以及促进以上各种的联运,皆应与发展驿运时同加以密切的注意,庶几整个交通问题得以圆满解决。抗战的结果,我国工业受到了空前的摧残,手工业由此发达起来,工业合作协会领导下的事业就给予我们最好的例证,希望驿运事业亦能成为一种最有意义的社会运动,在中国交通史上放一异彩。

八一三第三周年纪念日写毕于昆明

作者简介:

梁方仲,原名梁嘉官,笔名方翁、方仲、畏人。1908年7月19日生,1970年5月18日逝世,广东番禺黄埔乡(现属广州市)人,当代著名中国经济史学家、中国社会经济史研究的奠基人之一。梁方仲先生出身于书香世家,小时候入私塾读四书五经,奠定了良好的国学基础,1922年到北京上小学、中学,1926年考入清华大学农学系,次年转读西洋文学系,1928年再转读经济系,1930年毕业,并考入清华大学研究院,1933年冬毕业,获法学硕士学位,随即任职于中央研究院社会科学研究所,开始了他研究中国社会经济史的学术生涯。

1934年,梁方仲与吴晗等人成立“史学研究会”,在天津《益世报》和南京《中央日报》开辟《史学》副刊,编辑出版《中国社会经济史研究集刊》,这是中国第一份以“社会经济史”命名的刊物。1937年,梁先生赴日本考察。1943年获哈佛燕京学社研究奖金资助,于1944年赴美国从事研究。1946年入伦敦大学政治经济学院从事研究工作,在此期间,以中国代表团成员之一的身份,出席联合国教科文组织第一次大会。1947年回国,任中央研究院社会研究所研究员,次年任代理所长。1949年,应岭南大学邀请,任岭南大学经济系教授兼系主任。1952年岭南大学撤销之后,被聘为中山大学历史系二级教授,兼任中山大学校务委员会委员和广州市政协委员。

梁方仲先生的主要研究领域为中国社会经济史,代表作有《一条鞭法》《明代粮长制度》和《中国历代户口、田地、田赋统计》等。梁方仲先生一生追求学术研究的自由和独立,坚持自己的学术价值观,不随波逐流,坚持从事社会经济史的基础性研究,一直到去世。他用自己毕生的精力,为中国社会经济史研究做出了奠基性的贡献。

(注:以上图片来源自网络。)

(本文由阿瑞推荐,南粤古驿道网采编整理。如涉及版权等问题,请与南粤古驿道网联系。)

责任编辑:彭剑波