编者按:

1930年3月,在如今的上海多伦路201弄2号,中国左翼作家联盟成立。这是中国共产党领导的革命文学团体,以马克思主义文艺理论为指导进行创作,与社会黑暗斗争。当时,在左联的号召下,美术家、戏剧家、社会科学家等联盟组织纷纷成立,形成左翼文化阵营,以文艺为铎,为国人敲响振聋发聩的时代声音。

在南粤大地上,一批热血的潮籍文化青年前赴后继奔赴上海,成为左联的主要发起人或参与者,有“左联七常委”之一的洪灵菲,“左联五烈士”的冯锵,以及戴平万、丘东平、杜国庠、许涤新、许美勋、唐瑜、梅益、柯柏年等。在左联的影响下,陈波儿、郑正秋、蔡楚生等成为我国电影事业的中坚力量。他们以艺术为利器,为大众服务,参与抗日民族运动。

1936年春,为建立文艺界抗日民族统一战线,左联解散,而她的精神流向全国,汇入各条战线。全面抗战爆发之后,众多粤港澳院校为维系教育不堕,曾有一段迁徙办学的艰苦历程。上世纪四十年代,在管埠这个深藏粤北的小山村,抗战时期国立中山大学师范学院办学地,众多左联文化人士走上战时学园的讲台。青山下,武江畔,有洪深、许幸之指导学生排练的身影,有穆木天、彭慧诵读新诗的语音,有符罗飞、唐英伟、刘仑手中画笔、刻刀的辗转。左联星火闪烁,用进步文艺丰富青年学子的生活,为他们驱散前路多艰的迷茫,陪伴他们走上爱国救国的道路。

时光荏苒,战争阴霾消散,中华民族伟大复兴成为时代强音。2018年以来,以许瑞生为核心代表的广东“三师”志愿者沿着韩江—上海滩—粤北管埠等时空路径,深入挖掘整理左联历史,重新发现左联与南粤大地的历史人文关联,构建南粤“左联”之旅以及诠释左联精神在抗战时期粤北华南教育的星火传递。

即日起,南粤古驿道网特辟《在粤北的乡野寻找左联的星火》专栏,跟随广东“三师”志愿者寻找左联的星火,致敬那些曾在动荡年代中照亮祖国未来的人。

管埠中师:被尘封的教育文化遗产

许瑞生

国立中山大学师范学院存在的时间是1938年秋至1951年10月。上世纪30年代末,中央大学、浙江大学、四川大学和中山大学等国立大学设有师范学院。在此之前,在国立中山大学文学院设教育学系,1927年至1935年间有教育学系毕业生共280名,同一时段全校毕业生为2746名,附中毕业生(含预科)共4833名。[1]1938年,师范学院开办并已准备开课,但因同年10月广州沦陷,中大被迫西迁,直到1939年迁至云南澄江县才开始开课,原文学院的教育学系以及教育研究所由师范学院合并。1940年8月至1945年1月,师范学院在韶关坪石管埠村办学约五年,本文将此阶段的国立中山大学师范学院简称为“管埠中师”,与其他阶段区别开来。1945年,师范学院回到广州石牌后,于1947年进行改组,保留教育系和体育系,公民训育系则并入教育系,其他系进入对应的专业院系中。1951年全国院校调整,同年10月师范学院撤消,并入到其他院校。管埠中师,从1940年9月至1945年1月,迎来了一批又一批在烽火中勇敢南行的名师,大大充实及增强了师资力量,期间的学术成果也是最为丰富的时期之一。

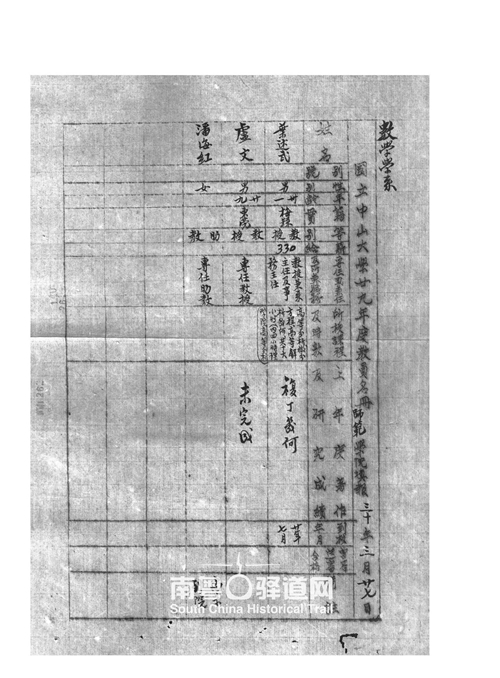

在管埠教学期间,许幸之先生在1943年的写生作品《红叶山村》中,描绘了管埠附近的一小村落枫叶红了的景色。1940年就读国立中山大学师范学院教育学系的谢斐然同学回忆:“翻过后山,有一个十来户人家的小山村,村旁有许多枫树,一到秋天枫树叶红了,很是壮观,穆木天教授把它叫做‘红叶村’,很有一番诗意。我们还去那里办过夜校,搞过扫盲。”谢老在文中还充满感情地写到,自己没有见过广州石牌校园,也没有见过广州康乐园,记忆中的大学只是韶关五岭下的那学府陈迹。[2]谢斐然先生毕业后长期在湖南芷江师范学院任教。

管埠中师尘封的教育文化遗产得到洗涤后,历史本色依然如新,为修正音乐史、美术史、戏剧史、教育学史、心理学史等相关学科史长期存在的误区提供契机。

中国大部分教育和学术机构在抗日战争时期西移,研究者的眼光很少停留关注东南部前线的高等院校和研究机构,而因各种原因在东南方教育史研究者对用生命与鲜血换来的学术成就的研究总结似乎集体失语,仅停留在“学潮”的描述。仅在管埠中师教学实践中,使用的《古韵学》《教育心理学》《课程学》《智力测验》等方法和理论在今天大中小学校教育中仍然具有现实意义,对用鲜血换来的学术成就进行总结,应该是对民族存亡时期中国学者在爱国主义的大义感召下着眼中国未来的教学与研究,迟来的颂歌。

先生们在管埠中师教学,居住于管埠简补的民宅和木板宿舍,授业于烽火中乡野的“校园”,无怨无悔。在教学的同时,进行理论研究和传播,创作出留世至今的划时代艺术作品。以下从几份原始档案和当时的报刊入手,寻找管埠中师的学术历史轨迹,重新认识当年师范教育对中国教育历史的意义。

一、管埠影响中国教育史的五年

1940年国立中山大学返回广东韶关坪石管埠办学,其师范学院较为稳定,在管埠租用了民宅34处,用于办公室、图书馆、教职员住宅、医务室、工人宿舍等;租民田新开辟为球场;建筑新校舍,共有15个课室、1个礼堂、1间图书馆。此年还特别购买钢琴一架,用于音乐教学。管埠村原有30多户农户,二三间小店铺,日常用品缺乏,所以师范学院建立了生产消费合作社,并设立实验小学。师范学院在运动方面非常活跃,教职员工与学生进行比赛,利用武江作为天然游泳池,有少量男女更衣室。图书馆几无虚席,时见学生执卷吟诵。新的临时板房校舍建于管埠村的东面山岗,学院图书馆仅20多平方米,理工科图书多,文科类的书少,每逢星期天师生们则到坪石街上的总图书馆借书。

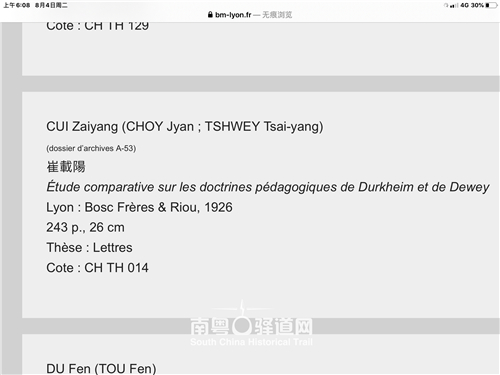

在坪石,崔载阳先生担任研究院院长兼师范教育研究所主任,并于1938年任师范学院院长。与校长张云一样,1921年,崔载阳是第一批赴里昂留学的学生,在中法大学学习后进入里昂大学并获得博士学位,博士论文《比较研究法涂尔干与满杜威教育哲学》现存于里昂市立图书馆。1935年崔先生发表了文章,其中关于“协进”的教育观点,可以视为他的教育理念。[3]紧接着接任的是毛礼锐教授,他是1935年赴英国留学,1936年转赴美国密歇根大学,1937年获得教育学硕士。根据1941年3月制表的1940年师范学院教员名册的填写情况,他是于1941年2月到校,时年37岁被聘为教授,可以说经历了管埠中师的全过程。毛先生在抗日战争大背景下回国从事教育工作,新中国成立后,毛礼锐先生任教于北京师范大学,是中国古代教育史的权威。

(一)海外留学生归国服务教育第一站

因师范学院教程需要,管埠中师时期重点聘请教育学的新生力量,聘请了史国雅、侯璠两位在美国研究课程学和心理学领域最新理论的博士。史国雅、侯璠均是在1941年完成论文答辩获得博士学位后马上回国的,他们烽火育人、共赴国难。史国雅于1936年7月参加东北留学生考试,这是专门为东北学生所设立的留学机会。至史国雅考试时,已是第三届,共有三名学生,其他两名分别赴英国学习金融和历史,史国雅赴美国斯坦福大学专修“教育学”,完成论文《课程标准研究》,获得硕士学位。他又考取了田纳西州纳什维尔市的皮巴地学院,于1941年5月完成论文《中国课程改革的行政建议》,获得哲学博士学位,其后马上回国来到管埠师范学院任教。1949年4月23日,北京师范大学教育系举行座谈会,研究教育系课程改革,史国雅教授代表燕京大学教育系参加,是最权威的“课程学”教授。经过6次座谈会后,形成了《大学教育系之办法与课程草案》,这就是1949年10月11日新中国颁布的教育系13门课程设计的基础。[4]1984年史先生发表的《课程论的研究范围及其指导原则》一文,一直是目前中国课程学的学术研究必读的经典文章。可以说,抗日战争时期的管埠中师,随着史国雅先生的到来,成为了“课程学”的试验田。在他留美时,他是带着学习美国课程学理论的目的而去的。史先生博士期间就读的是皮巴地学院(Peabody College),学院于1976年并入范德堡大学(Vanderbilt University),但皮巴地学院的历史比范德堡大学早,建立于1786年。上世纪30年代至50年代,皮巴地学院在课程学方面的研究非常领先,归并到范德堡大学的教育学院现在在美国师范教育的排名多年来仍然是第一。

课程学的发展与亚洲有关,学科奠基人波比特(Franklin Bobbitt,1876-1956)毕业于美国印第安纳大学,毕业后在印第安纳州乡村学校教书。1903年至1907年受派遣来到亚洲菲律宾(当时的美国殖民地),在马尼拉师范学校任教,作为委员会一名成员,设计了菲律宾小学课程。当他照搬美国教材运用于菲律宾时,发现不适应菲律宾的现实社会,而后调整了思路,结合菲律宾文化和毕业后社会现实需求,终于设计出一套适应菲律宾社会的课程。1909年波比特在美国克拉克大学获得博士学位,从此在美国芝加哥大学任教至1941年退休,终身从事课程研究,其中最为重要的贡献是1918年出版了《课程学》(The Curriculum)一书,1922年对洛杉矶学校课程评估和调查,1924年出版了《如何设计课程》(How to make aCurriculum)重要著作。[5]

侯璠大学就读于北平师范大学教育系,后留校任教,1941年在美国学习心理学,在哥伦比亚大学和乔治亚大学分别获得博士学位后回国,也来到管埠任教。两年后赴贵阳师范学院任教。侯先生毕生从事心理学教学研究,到了管埠之后在《中师季刊》发表了“教育测试和统计”等专业文章,是当时最新的教育心理学方面的实践。侯璠的非文字测验是从美国学习回来的最新成果,他在管埠师范学院进行了第三期的测验探索,当时英国心理学家瑞文设计的瑞文推理测验才刚兴起。

(二)学术刊物前赴后继的创刊与办刊

在管埠时,师范学院创办《中师季刊》,主编是国文系主任施畸,编委为各系主任。施教授是河北通县人,为早期同盟会会员,孙中山先生逝世时,他是丧事筹备委员会的成员。1913年毕业于北京京师大学堂,上世纪30年代曾在山东大学中文系任教,在中大任教结束后到了贵阳师范学院任教。新中国成立后任兰州大学教授、历史系主任。早期修辞学著作——1933年出版的《中国文体论》是中国具有划时代意义的著作,现在中国文学写作、文体学、修辞学课程基本有讨论到此著作历史性的总结。施先生在1925年出版《中国文词学研究》,在管埠教学期间著有《文学方法论》,均可以视作施教授文学方法分类研究的总结。施先生是庄子学说研究的权威,其他重要著作有《中国思想史》《先秦诸子源考》等。

2007年任继愈主编的《国际汉学》第十五辑刊登了德国著名汉学家、德国汉堡大学教授傅吾康《抗战期间(1937-1945)中国后方的学术研究》一文,文中述及:“值得赞赏的是,尽管环境条件不利,还是完成发表了某些研究成果。”《中师季刊》被列入最重要的大学期刊之一,并引用了施畸教授、严学宭教授和黄现璠教授在《中师季刊》发表的学术文章。德国汉堡大学是德国汉学研究的重镇,是具有世界影响力的汉学研究大学。傅吾康先生在文章提到:“全世界没有任何地方比中国教育和研究机构在1937-1945的八年间因为战争而遭受的损失更为惨重……后方的条件同样也完全不利于任何形式的研究工作:物价不停上涨,官方连最低的薪水也发不出,根本无法保证从事创造性的研究工作所必需的最起码的平静生活和必需而稳定的经济收入。”就是在这种基本条件无法满足的情况下,1942年11月11日由国文系主任施畸教授担任主编的《中师季刊》创刊于管埠,浓缩体现了师范学院学术水平,季刊上发表的文章有黄现璠的“中国男女元服研究”、施畸教授的“庄子检疑”、严学宭的“分宜方言音述略”,这三篇就是傅吾康《抗战期间(1937-1945)中国后方的学术研究》一文所引用的文章。《中师季刊》上刊登的文章:侯璠的“非文字智力测验的编制”、张云谷和蔡显文的“大学英诗教材编注计划”、陆达节的“中国兵学现存书录”等,至今仍然具有很高的学术价值。

严学宭成为中国最重要的音韵学家、古韵学的开拓者。在《中师季刊》第2期他又发表了“小徐本说文反切之音系”,他把文稿一直带在身边,从北平一路深入研究到了管埠,此文为简述。严学宭是江西分宜人,在此文的序中讲到此研究开始于1934年,是追随中国语言学家罗常培读研究生时研究的题目,严先生是于1934年毕业于武汉大学中文系,后考入北京大学研究院文科研究所。新中国成立后,任中南民族学院副院长、华中师范大学中文系主任等职,是《汉语大词典》副主编。

《中师季刊》编委由各系主任组成:理化系主任胡君宝,时年35岁,为德国勃郎斯威克工业大学工学博士,他授课的课程是定性分析和实验和国防化学;史地系主任为鄢远猷教授,他在英国留学时专攻英国史,回国后进入1932年成立的“国立编译馆”任编审员,翻译欧洲和美国名著,审定各类教材,有《美国政治与政府》等著作,曾在武汉大学教西洋史;公民训育系主任是袁哲先生,1935年赴日本研究教育学,毕业于日本早稻田大学教育系,先在上海国立劳动大学社会科学系任教,后又被邀请到刚创建的湖南安化蓝田师范学院,1936年出版《教育学原论》、1937年著有《抗战与教育》等著作。

《中等教育》也是由管埠中师的中等教育辅导委员会主办的,在1942年11月发行,1944年11月结束。1942年12月张云谷在师范学院完成参观报告《美国青年劳作营写作》,刊登于《中等教育》第2期。在第3期刊登了张云谷《美国中等职业教育新尝试》、罗廷光的《我所见之英国公学》等文章,中等教育重要法令和章则栏目刊登了“修正师范教育毕业生服务规程”,1943年第9-10期,方惇颐发表了“我国中等教育宗旨”一文。在物质和财力受限制情况下,坚持办刊是特别难得的学术坚守。在1942年《中等教育》第2期编后记写到:印刷费一月贵似一月,本刊预算全年是固定的,只能缩减篇幅每辑六十页。

《教育研究》是师范学院维持时间较长的学术杂志,从成立教育研究所时就创办了,为每年8期。第85期、86期正在印刷时,各种沦陷,学院西迁至云南澄江后,11月再重新出版,在坪石办学期间,坚持出版,至108期,共有22期是在坪石艰难的条件下出版的。1939年9月,教育研究所改名为师范研究所,所内设编译委员会,由高觉敷任主任,方惇颐、吴江霖、倪中名为委员,负责编译之作和主编《教育研究》月刊。[6]进入抗日战争年代,学术研究的方向随着国情发生变化,《教育研究》第79期发表了倪中方先生的文章《战时心理学》,严元章先生在1937年10月写的“抗战的策略与教育的要求”一文也发表于此期,文中提出战时的教育应该有别于平时的教育,“知识分子”要有领导国民抗战和自我牺牲的双重责任,教育的财和物要为抗战而消耗和生产,教育时间因抗战应该更为珍惜。回顾此前的师范教育学术文章,第69期发表专号“广东省各县教育现状专号”、第76期为“最近各国教育专号”。第70期的《教育研究》发表了林砺儒的文章“中国师范教育问题”,第71期发表萧冠英的文章“关于参加第七届世界新教育会议之经过”,崔载阳的文章是“教育上自由主义之根据”。1942年在管埠迎来了出版百期的历史时刻,师范学院教育学系教授方惇颐发表了“《教育研究》百年回顾与今后展望”,研究院的崔载阳教授发表“从教育学研究所到师范研究所”等纪念文章于1942年第100期《教育研究》上,此期为“百期纪念号”。在第106期和107期合刊上,朱智贤发表“一个教育定义的商搉”,吴瑰卿发表的文章是“我国中等教育课材历史研究”,马鸿述发表的文章是“改造我国中学课程的检讨方案”,第103-104期为《学制问题中心号》,师范学院和师范教育研究所的老师和研究生是主要撰写人,文章主题和内容以教育制度为中心,直面矛盾和师范教育问题。

除了教育学类的刊物,在管埠还尝试出版专业性刊物。1943年,师范学院国文学会创办《国文评论》刊物,可惜仅出版了一期,但从中可以看到国文系老师的支持。吴三立发表了三首旧体诗词,穆木天翻译的梅里米《玛提欧·法勒内芮》是容肇庚分析的文学作品。许幸之教授在这本仅出版一期的《国文评论》发表了一首现代诗《酿诗》:

我酝酿我的诗

像蜜蜂酝酿它的蜜

吹吸花的心

接吻花的唇

我要

我的诗

如同蜜蜂一般甜蜜

酿出甘美而馥郁的诗情

我制造我的诗

像春蚕制造它的丝

消化了桑乳

倾泻着青丝

我要

我的诗

仿佛蚕丝一般明洁

吐出光泽而柔滑的诗句

……

除了在坪石、曲江发表文章,在重庆、桂林的刊物上,管埠的老师也发表了许多文章,师范学院教育学系教授方惇颐在《教育通讯》第三卷第5期发表了“编制师范教育课程的几个基本问题”,方惇颐在文中比较了欧美各国的师范教育在“学力”和“专业训练”两方面差异,并分析中国教育的国情,方先生提出重要的观点是因师范教育学生入学门槛的提高,教材普通科目应该更专业化,对未来从事不同阶段教育应该有明确定位,分化训练;自由选修的范围应该缩小,重点在依据学生个人特长。[7]

段铮教授为教育学系的心理学教育家,是中国心理学会发起人之一,曾在四川省立教育学院任教,在管埠期间出版了《学习心理学》一书,并发表了题目为“天才儿童与天才教育”等数篇儿童心理学的学术文章于《教育通讯》。师范学院学术活动活跃,段铮教授积极参加学术讲座,曾为全院主讲《中国和日本民族性之比较》学术讲座。

(三)教育与戏剧

《中师季刊》发表的《大学英诗编注计划》是张云谷和蔡文显合编的,是至今仍然有参考意义的英语诗歌教学范本,体现了英语系的师资力量强大。张云谷毕业于东吴大学英语系,上世纪20年代,在学生年代开始发表英文诗歌研究文章,翻译了西奥多·帕克(Theodore Parker,1810-1860)的诗作“永不磨灭之生命”(Immortal Life),是以张雅琨的名字发表的。张先生于1938年在美国密歇根大学获得硕士学位,对西方戏剧莎士比亚、萧伯纳等作品研究颇深,教学期间,在1943年于桂林举办了“张云谷环球写生画展”。

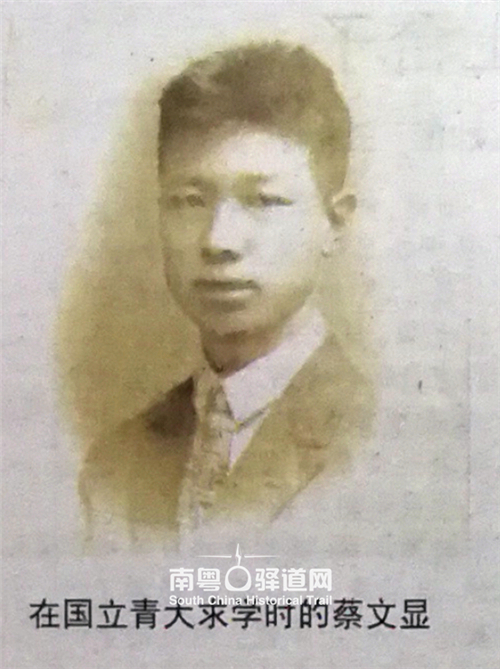

蔡文显先生也是对莎士比亚戏剧研究深厚的老师,两位老师在新中国成立后,在高校任教,翻译了多部西方戏剧名著。张先生在新中国成立后任教于华东师范大学英国文学教研室主任,1967年,蔡先生从中山大学进入广州外语学院培养学生,奉献于教育事业一辈子,也对西方戏剧研究不辍。

图为蔡文显先生青年时期的照片,蔡文显先生家人提供。

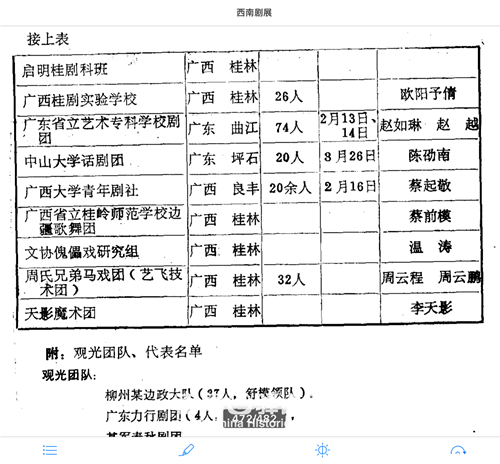

从英诗课程到中大剧团选择在《西南剧展》演出英语话剧《皮格马克》,管埠师范教育运用欧洲戏剧表演融入英语教育中,这是成功的案例。广东省剧协主席李门回忆广东省省立艺专、中大剧社等5支代表队参加《西南剧展》的文章写到:“《油漆未干》的主题,赵如琳定为:贪婪,就是人性的永恒。”“中大剧团演出多幕剧,导演吴华俊,现在死了。戏排得很好。但因为用英语,大家也不大了解。”[8]中大剧团演出《皮格马林》英语话剧据推测有三个原因:一是在桂林有帮助中国人民抗击日军侵华的盟军;二是《皮格马克》体现的是教育学概念,这一剧本是使用吉尔吉斯的剧本;三是其为最佳的英语教学案例,可了解欧洲文化之根——希腊文化。西南剧展是1944年重大的文化活动,中大剧团计划演出希腊戏剧,涉及希腊社会文化多领域,邀请了14位教授为演出顾问,他们是邓植仪、崔载阳、毛礼锐、朱谦之、胡子安、许幸之、马思聪、符罗飞、黄学勤、钟仁政、张云谷、吴康等。导演是1941年毕业于管埠师范学院教育学系的吴俊华先生,参加演出的同学和老师有钟日新、卓元樑、林瑞珍、邹杏、李栋兴、林文虎、黄宗尧、包尔梅等。钟日新兼导演助理,1943年,钟日新任文学院外文系的讲师,讲授“文学概论”“外国文”“英诗选读”等课程。

图为中山大学剧团参加“西南剧展”演出抵达时间和人数,引自广西戏剧研究所编《西南剧展》一书。

图为中山大学剧团在“西南剧展”上的演出节目表。

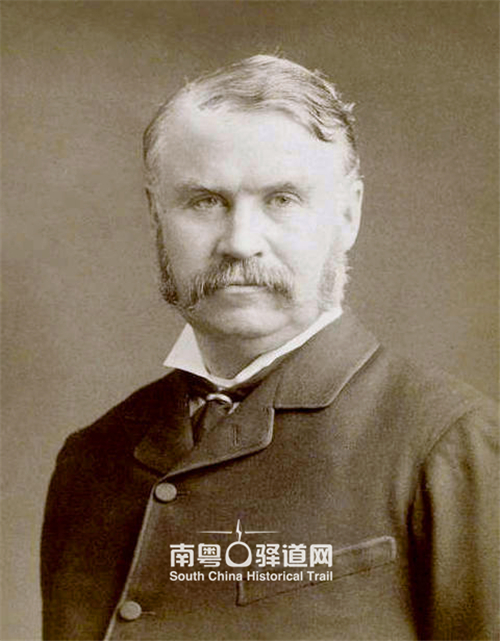

威廉·S·吉尔吉特(Willian Schwenck Gibert,1936-1911)与作曲家阿瑟·萨文利文合作了14部喜剧闻名于世,因为在伦敦的“萨伏衣剧场”演出,故称为“萨伏衣歌剧”,剧中的台词是英语国家经典用语。萨伏衣剧场既作为英文学校,又进行文艺表演。《皮革马林》此剧为“无韵诗”,后来也译为“皮革马林翁”,剧目全称应该是Pygmalion and Galatea,于1897年公演。

图为英国《皮格马林》戏剧作品剧作家吉尔吉斯。

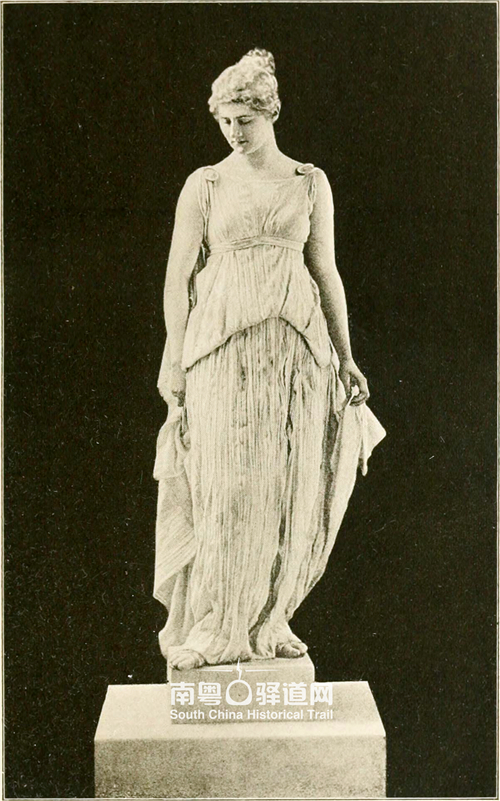

图为1874年初在英国演出剧照。

图为在美国百老汇的演出剧照。

萧伯纳在上世纪20年代也将这希腊神话故事改编为戏剧,皮格马林翁后来引出来一种教育学心理学的理论,美国心理学家罗森塔尔将这一希腊神话故事称为“皮格马林翁效应”,也称为“罗森塔尔效应”,中文翻译也译为皮格马利,其意思是:对一个人传递积极的期待,就会让他进步得更快,发展更好。反之,对一个人传递消极的期望则会使他自暴自弃,放弃努力。

中大剧团艺术骨干主要来自中师剧团,他们在坪石是最活跃的艺术团体。中师剧团由熊夏武负责,在1943年公演了话剧《一片爱国心》,由张云谷教授导演;1944年,中师剧团演出许幸之导演的《寄生虫》。每逢管埠师范学院重大活动,中师剧团的演出总是重头戏的节目,在迎新晚会、1943年毕业生欢送晚会上,中师剧团演出了《半斤八两》《心防》等话剧。

二、管埠师范教育的系统化

管埠中师近五年师范教育实践,是中国教育史上难得的一笔财富。由于战争,管埠中师的老师们各奔东西,但在日后的岁月,依然可见这批“坪石先生”的身影,他们在中国教育界继续为师范教育贡献智慧。

(一)1941年和1944年管埠教师名册对比

在学校组织大纲草案规定中有要求新聘教师为一年,续聘为一年,之后的续聘均为两年,这就是我们看到当年的任教者变化的原因。1941年教师手册、学生手册中有着最权威的教师在册名单,1943年出版的《中山大学现状》,可以成为2年后(1945年)人事变迁的对照依据,1944年师范学院教师名册又成为重要的文献依据。1941年的学生手册上师范学院各系教师主要名单如下:

公民教育系主任何学骥

国文系主任陆侃如

史地系主任郑师许

英语系主任胡子安

数学系主任叶述武

理化系主任卢文

附属中学主任张文昌

教师手册、学生手册现存在广东省馆藏档案中,1941年3月27日填写的1940年度部分师范学院教师名册如下:

教授有杜定友(44岁),负责全校的图书馆,1926年到校;

陈铭新(39岁),课程为教育行政、职业教育和教育英文原著,1939年3月到校;

林宝权(38岁),课程为发展心理、青年心理、家事教育,1939年9月到校;

毛礼锐(37岁),1941年2月到校;

副教授为方惇颐(31岁),课程为比较教育、中等教育和教育概论,1933年7月到校;

兼任副教授:徐锡龄,课程为教学实习;

讲师和兼任讲师:何心石(32岁)、林锦成(34岁)、陈孝禅(31岁)、梁瓯弟(28岁),博物学系助教张宏达(27岁)、张维康(28岁)。

其他系的系主任和教授有陆侃如、冯沅君、叶述武、穆木天、任国荣、吴其昌、刘朝阳等,他们均是各自学科领域的佼佼者,但他们选择的是师范教育。

在1943年出版的《中山大学现状》书中,师范学院各系师资名单如下:

教育系:

主任:毛礼锐教授;

教授:陈铭新、林宝权、史国雅、侯璠、杜定友、段铮;

副教授:罗宗堂、谭祖荫、何心石、谢石麟、王秀南;

兼任讲师:丁宝兰;

助教:张汉英、钟佩瓊、赵谷民、黄树全。

国文系:

主任:施畸教授;

教授:吴三立、颜虚心、胡毓寰;

副教授:严学宭、陈寂、徐迟;

讲师:董百询、李保世;

助教:李保洲、陈孟韫。

公民训育系:

主任:张良修教授;

教授:袁哲、陆达节、李樊棠;

副教授:陈粤人、吴江霖;

助教:谢瑞容。

史地系:

主任:鄢远猷教授;

教授;黄现璠;

副教授:许逸超、陈照炳;

兼任讲师:陈永汉、谢诗白;

助教:林淑卿。

英语系:

主任:胡子安教授;

教授:张雅琨、马小骥、钟仁正;

副教授:黄冠群、蔡文显;

讲师:谢振有、陈书;

助教:梅可城。

数学系:

主任:樊怀义教授;

副教授:范传坡、吴宗函;

讲师:卢梦生;

助教:莫魁、滕宁;

理化系:

主任:胡君宝教授

教授:廖华杨、王孟钟;

讲师:谭宛容、金淑仪;

博物系:

主任:熊大仁教授;

特约教授:胡笃敬;

教授:彭凤潭;

讲师:陈小泉、方瑞濂、梁润生;

助教:王家儒、麦鹤云。

不分系:

教授:马思聪、许幸之;

讲师:黄友棣、龙丽沙;

兼任讲师:刘仑、梁瀚薇、梁权键。

1944年的教师名册是1945年补填的,可以读到不少信息。在1944年期间严学宭、彭凤潭已经到了江西,马思聪和王慕理夫妇到了成都,胡子安到了湖南,马采、陈邵南、刘求南和赵善性等数位先生先迁到了韶关仁化,熊大仁到了清远连县;留在管埠本部的是张良修、陆达节、陶愚川、彭尘舜、潘祖詒、胡毓寰、陈粤人、蒋震华、王名元、王秀南、谢诗白、黄锡凌、徐中玉等老师和职工。在下半年也就是1944年度学年的暑期后,战事吃紧,中大开始疏散,学院可能讨论过部分往仁化转移的方案,事务员和文书已经部分在仁化,但大部分教职员工留在管埠。1945年1月,日军已经进入坪石,大部分师生才匆忙撤离,方式各异。王秀南夫妇、谭祖詒等闽籍师生结伴逃难在兴宁路上。

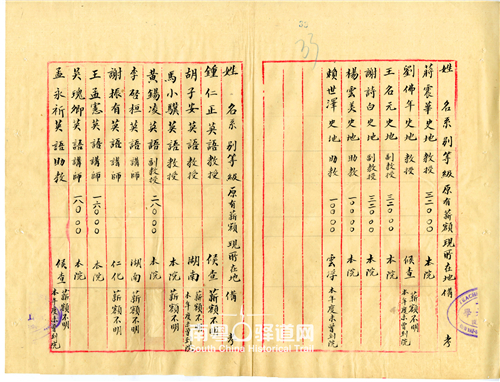

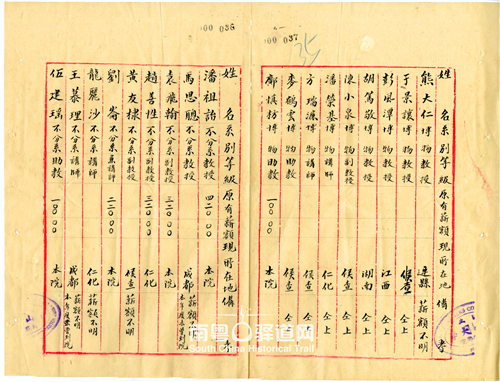

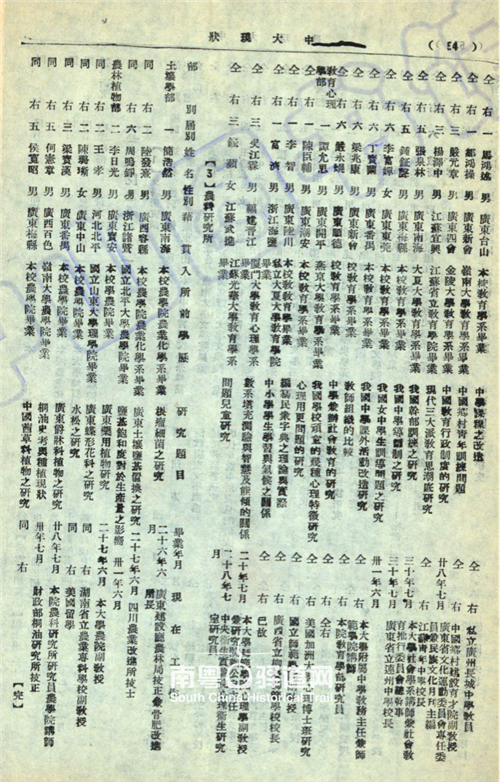

图为1944年度师范学院教员登记表一,院长毛礼锐的薪额最高,担任附中校长的司徒汉贤也是聘为教授,马采教授已经到了韶关仁化,藏于广东省档案馆。

图为1944年度师范学院教员登记表二,此表为史地系和英语系老师,其中史地系助教杨云美为毛礼锐先生的夫人,英语讲师吴瑰卿为徐中玉先生的夫人,除了胡子安回湖南,大部分老师均留在管埠本院,藏于广东省档案馆。

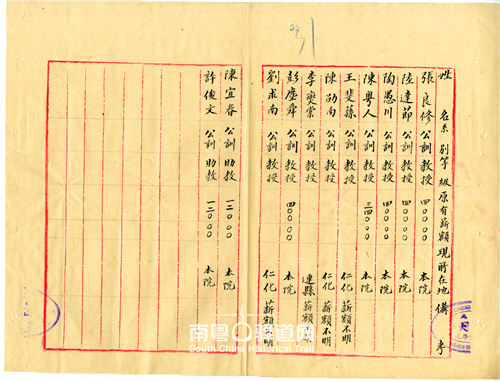

图为1944年度师范学院教员登记表三,此表为公训系老师,留在本院和到了韶关仁化各占一半,藏于广东省档案馆。

图为1944年度师范学院教员登记表四,此表为国文系老师,徐中玉已经聘为副教授留在本院,除严学宭已经到了江西,大部分老师留在本院,藏于广东省档案馆。

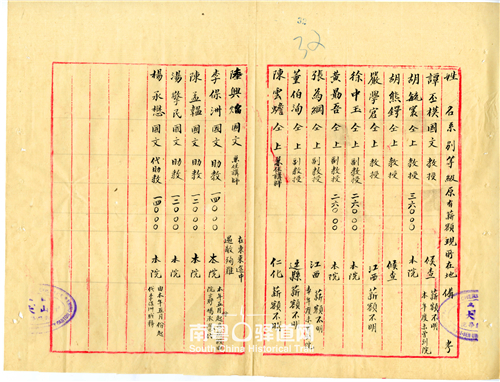

图为1944年度师范学院教员登记表五,数学系人员迁移变化较大,理化系迁移相对一致,数学系主任吴宗涵到了清远连县,熊一奇到了江西,邝机发到了韶关仁化,廖华扬教授、胡有俊讲师留在管埠本院,理化系主任胡君保、王孟钟等大部分已经到了仁化,藏于广东省档案馆。

图为1944年度师范学院教员登记表六,这张表主要是不分系老师和博物系老师,马思聪和王慕理已经到了成都,熊大仁已经在清远连县,博物系开始撤离,部分老师在韶关仁化。不分系老师伍建瑶为体育助教,刘仑讲师均留在管埠本院,龙丽沙为德语讲师,体育副教授赵善性均已经到了仁化,藏于广东省档案馆。

这份1944年度教员名册表背页写着是1945年7月22日填写,但多次提到6月份的事情,在表上没有许幸之的名字,根据聘书许先生7月到期。推测此表应该是在1944年7月或者8月登记填写的基础上,或者依当时的资料表格重抄。

陶愚川,浙江绍兴人,在日本和美国都留过学,在美国密歇根大学念的教育哲学和教育史,1938年回国,先在蓝田师范学院任教至1942年上半年,再赴成都西南师范学院,1943年10月到校,主讲中国教育史、西洋教育史等课程,1944年沦陷后四处奔波。其哥为国民党中央日报社社长陶百川,希望他留在香港,但他坚决回大陆,后在山东曲阜师范学院任教,一生堪坷,独身终老,但留下数量庞大的、包括《比较教育史》在内的10部共400余万字的著作,其中《中国教育史比较研究》三卷百万字。

朱智贤,1943年12月到校,时年36岁,毕业于日本东京帝国大学研究院,此前长期在福建集美师范学校任教。在师范学院讲授教育学、教育心理学、教学法等课程。1947年与梅龚彬同时被解聘,后任香港达德学院教务长。1942年朱智贤刚在桂林与杨云美女士结婚,第一任妻子于前几年去世,有个五六岁的儿子,这样全家也来到管埠。杨云美先在教务处工作,后在史地系当助教。他们夫妇与马思聪夫妇住在同一排宿舍,共用厨房,使用此厨房的还包括张筑音女士,这里成为她们共同研究粤菜、湘菜和浙江菜的地方。在坪石沦陷时,他们全家坐在火车顶上,冒着严寒逃难,火车在韶关仁化停开,又步行在山岭之间到达湖南郴州热水镇挑夫家中等候,两个月后又步行八百里到河源龙川龙母圩与部分师生会合。[9]朱智贤在1951年任北京师范大学教育系主任,为中国现代心理学奠基人之一。

潘祖詒,别名谷神,福建崇安人,入校之前在清远连州东陂广东省立文理学院任教,1943年8月到校,时年63岁,在上世纪30年代已经使用潘谷神的名字出版了数本物理学专著。1945年与王秀南一起逃出坪石,王秀南大部分时间在福建,但他想回广东中山大学,不幸于1945年1月在广州病逝。

王名元,国立武汉大学毕业,1943年10月到师范学院任职。原为广东省立文理学院教授,是“传记学”的开拓者。

王秀南,1931年中央大学毕业,曾任福建省立师范学校校长,应毛礼锐院长邀请,于1942年12月到达管埠,妻子谢诗白教地理任讲师,后聘为副教授,潮州人。夫妇一起进入中山大学师范学院,王秀南教授教学课程是中等教育、普通教学法、教育学科教材教法的研究三门课。1944年8月王秀南被聘为正教授,妻子谢诗白女士后来担任史地系主任,他们留守至1945年1月与潘祖詒先生一起逃难,路程31天。王秀南、谢诗白教授后在暨南大学和东南亚一带任教,王秀南先生著有《教学著述六十年》,其中对管埠的教学经历有较详细的回忆。

黄锡凌,1931年私立岭南大学文学学士,1943年12月到管埠任职于师范学院,任副教授,时年37岁,原在私立岭南大学文学院任副教授,教授课程为英语。1941年《粤音韵汇:广州标准音之研究》一书出版,为其在私立岭南大学之作,1957年、1968年、2001年均有重新出版,香港现代词人黄霑自述其“公文包中,永远有一本。随时随地查阅……这本书实在嘉惠后学,我自己,便真的获益匪浅。”黄锡凌先生此后一直在香港大学任教。

同时在文学院和师范学院任教的哲学家马采1942年12月将译作《告德意志国民》发表于《民族青年》期刊,此译作完成于日军进攻烽炸广州之时,其于1938年在迁徙途中与哲学系助教陈云女士共结连理。在粤北教学时期发表了《席勒的美学教育论》《中国美学研究导论》《美的价值论》。[10]返穗后多有波折,曾随哲学系集体赴京在北大任教,1960年返穗,此后一直在中山大学教书,他有留日12年的学习经历,是中国美学与哲学具有先驱性影响意义的人物。

从多份教员名册结合其他史料可以研判,管埠中师老师的去向影响到新中国成立的许多院校,卢文、邓韵秋创建华南工学院数学系,改革开放恢复高考后他们教过77级学生,其中一名学生,即后来成为世界著名数学家、美国南加州理工学院终身教授的侯一钊回忆,是卢文教授引着他走进研究的大门。王孟钟为华南工学院化工有机系主任;陆侃如、冯沅君夫妇均担任过山东大学副校长;彭尘舜在武汉大学创建世界经济专业;谭丕模在北京师范大学文学系任教授;钟仁正任湖南大学外文系主任;胡笃教任教于湖南农业大学;于景让任台湾大学图书馆馆长,曾任生物系主任;黄现璠到了中南民族学院任;严学宭在华中师范学院任教;许幸之在中央美术学院任教;马思聪成为中央音乐学院首任院长;徐中玉为华东师范大学教授……管埠中师的老师影响到湖南大学、山东大学、武汉大学、兰州大学、华中师范学院、华东师范学院、北京师范大学、中南民族学院、暨南大学、华南师范学院、曲阜师范学院、山西师范学院等,以及香港的达德学院和新加坡的南洋大学等多所院校,王秀南夫妇、林宝权女士成为东南亚华文教育的名家。

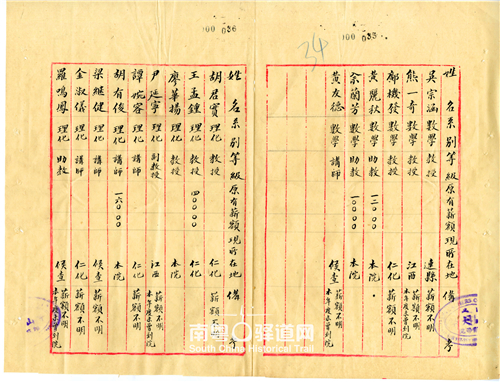

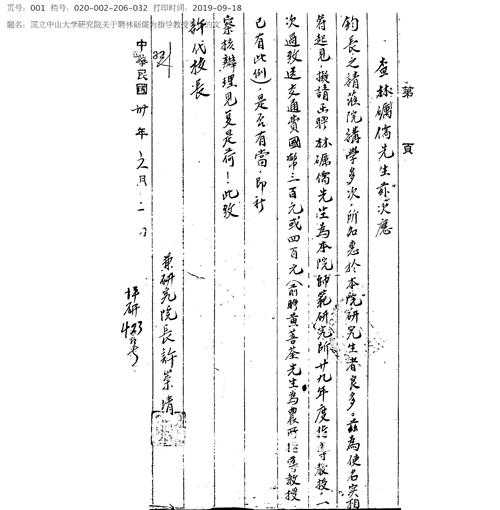

图为1940年度师范学院数学系教员名册,有31岁的叶述武和29岁卢文教授名字,叶述武先生到校时间是1931年7月,此表是1941年3月填写。

图为许幸之先生在管埠1943年的作品《红叶山村》,1940年就读国立中山大学师范学院教育学系的谢斐然同学回忆:“翻过后山,有一个十来户人家的小山村,村旁有许多枫树,一到秋天枫树叶红了,很是壮观,穆木天教授把它叫做‘红叶村’,很有一番诗意。我们还去那里办过夜校,搞过扫盲。”

图为许幸之先生和卓文心女士合影,引自许国庆编《许幸之画集》。

(二)师范教育研究生的培养

1926年秋开始筹备国立中山大学教育学研究所,于1928年2月成立,成为国内最早专门教育研究机构,。庄泽宣于1922年从美国留学回国,1924年为国立中山大学所聘请,创办了教育学研究所,1935年经民国时期教育部核定,改名为教育研究所,与语言历史研究所和农林植物研究所组成研究院。这一阶段全国仅有清华大学、北京大学和中山大学三所大学设立研究院。教育研究所设立教育学和教育心理学两部,课程有“教育研究法”“高等教育心理学”“课程研究”、“教育行政问题”“教育专史研究”“教育哲学问题”“中国教育问题研究”;选修课有“中学各科教学法”“乡村教育研究”“学科心理学问题”“实验心理学”等。[11]

教育研究所于1937年搬入石牌研究院新址,1939年改名为师范研究所。教育研究所第一届授予硕士学位的研究生有7人。张泉林是1937年进入研究院教育研究所的研究生,1941年在坪石参加第五届考试获得硕士学位,他经历了教育研究所空间和名字的转换全过程。在“林砺儒——勇敢而慈祥的教育家”纪念文章中,张泉林先生写到:“1941年,我在坪石中山大学教育研究所认识林老的,以后在桂林、香港、广州和北京,都有较长或者短暂的会面。”[12]1942年医科研究所在坪石成立,金曾澄校长聘梁伯强为所长,11月公开招录病理学部的研究生。

在云南澄江时期,1940年文科研究所三名研究生的候选人是:中国语言文学部黄达枢,指导老师芩麒祥;王庆菽,指导老师李笠;文科研究所历史学部区宗华,指导老师陈安仁,他们均是1938年9月入校。除了导师,还有研究院指导教授吴康、朱谦之、陆侃如、冯沅君,再邀请到校外的陈序经、闻一多和陶孟和三人共11名教授组成学位考试委员会。

1941年师范研究所教育心理学部研究生为刘尧咨、教育学部研究生为马仕桥和关瑞钤,马仕桥、关瑞钤均是1941年在坪石教育学系毕业后考入研究院。1940年至1941年许崇清校长聘请黄希声讲授高等教育心理学、学科心理学,也聘请广东省立文理学院林砺儒授课,课程为教育专史研究和教育研究法。黄希声先生、林砺儒指导的研究生是王宝祥和陈藻芬两位师范教育研究所学生。

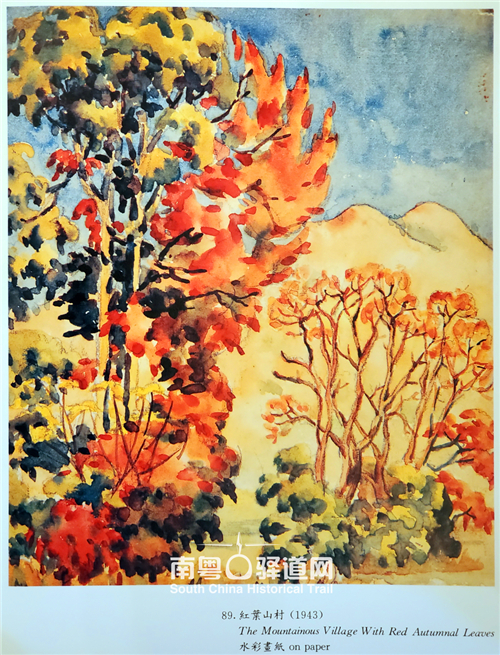

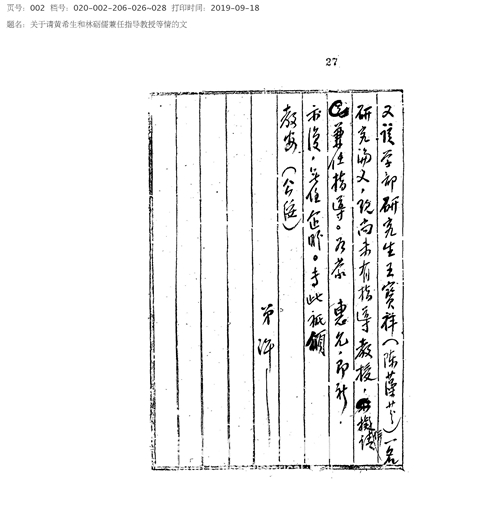

图为许崇清关于聘请林砺儒先生付薪的函。

图为许崇清校长邀请林砺儒、黄希声为中山大学研究院师范教育所指导老师的函,藏于广东省档案馆。

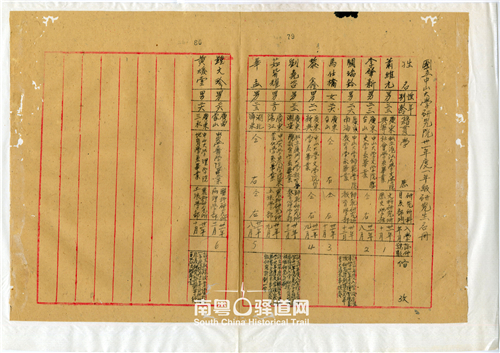

图为1941年研究生登记表,师范研究所教育心理学部研究生刘尧咨、教育学部研究生马仕桥和关瑞钤。

图为师范研究所研究生名单和研究论文题目,登于1943年《中大现状》一书,藏于中山图书馆。

从文献可以看到研究生的论文选题质量,马鸿述的论文题目是《中学课程的改进》、邹鸿操的论文题目是《中国乡村青年训练问题》、严元章的题目是《中国教育行政制度的研究》等,这些题目在今天仍然有现实意义。

坪石研究院师范教育的硕士生在日后中国乃至东南亚地区的教育上发挥着作用,1941年张泉林的硕士论文题目是《我国干部训练之研究》,他留校在文学院任讲师。在1958年拟将初定举办“华侨大学”的学校改为复办“暨南大学”,主要策划者之一正是张泉林先生,当时他在广东省统战部工作,利用苏联队对广东队的足球比赛期间,众多侨领到越秀山体育场观看比赛齐聚广州的机会征求意见。开始筹办暨南大学时张泉林任办公室主任,他后半辈子在暨南大学教书,为培养东南亚华侨子弟作出毕生贡献。

师范教育硕士研究生严元章,四会人,严元章硕士论文题目是《中国教育行政制度之研究》,1939年毕业,留校后分别在师范教育研究所、师范学院教育学系任研究员、副教授和教务主任等职务。1947年后赴南宁师范学院教育学系教授兼教务主任。后来留学英国,毕业后在马来西亚任教,由于坚持华文教育被马来当局驱逐出境,1960年至1965年在新加坡南洋大学任文化学院院长,1965年在香港中文大学教育学院任教至退休,毕生从事教育工作。他在马来西亚三间独立中学从事行政工作8年,在南洋大学任教育系主任、文学院院长6年,为东南亚培养师资作出重大贡献。上世纪80年代应邀回广东四会中学任名誉校长。[13]1993年三联出版社出版了严元章先生的《中国教育思想源流》一书。

坪石时期的中山大学研究院有师范研究所,粱瓯弟(1914-1968)毕业于研究院师范研究所,研究生毕业论文题目是《中国书院教育之研究》,在黔东考察时已经对边疆教育产生兴趣,一辈子从事边疆教育事业。1943年为贵阳师范学院副教授,1945年为校长,1946年又赴新疆任国立天山师范学校校长。后赴美于波士顿大学留学,解放后被邀回国,长期在民族出版社工作。

国立中山大学师范研究所的这批研究生毕业后很快就在各中学担任重担,1942年钟钲声任连州中学校长、杨泽中任江苏青年中学校长。

师范研究所的研究生中还有著名学者吴江霖,吴江霖先生毕业后留校,在1945年赴美国雪城大学留学专攻心理学,1948年获得博士学位。解放后归国,任中山大学教育系主任、图书馆馆长、副教务长等职,1984年设立中国第一个社会心理学专业硕士点。

(三)附属中学

国立中山大学附属中学解决包括坪石教师子女在内的广东中学生就学问题,也是教育理念实践的场所、师范教育的延伸实习基地。在中山大学改名后,附属中学经历预科的转变,1936年由教育厅主管,1937年又改为大学主管。在国立中山大学迁移至石牌新校园后,在广州文明路的大学旧址全部为附属中学使用,大钟楼下为办事处及学生成绩陈列室,原大学的学生宿舍均为高中男生宿舍,初中男生宿舍在原法学院,高初中女生宿舍在番禺学宫。[14]除中学用书统一使用教材外,任课老师自己编写讲义,如盛叙功先生编写《中外地理学》,张瑞矩先生编写了《高中化学讲义》。化学家张瑞矩于1938年担任附中主任,他曾留学法国里昂工业化学专门学校,在坪石时任理学院化学系教授。1932年至1937年的主任是居励今教授,留学法国里昂大学化学系并获得硕士学位,在国立中山大学同时教授军事课程。

尽管在坪石是战时办学,从研究院到本科教育一直到附小、附中,教育系统完整性实属难得。附属中学六年制一贯制和五年制一贯制两种学制均有设立,附属中学的主任均为师范学院教授担任,1941-1942年附属中学主任为张文昌教授,张文昌教授在1937年出版了《中等教育》一书,内容包括各国中等教育比较,中学生、中学教师、中学校长以及课程编排,各方面均有涉及。1941年12月6日填写的附属中学的老师名册如下:

黄锦军(教导主任、高中英文)、关兆鹏(事务主任、高中英文)、范曾浩(高中生物、初中植物)、林子如(高中国文)、桂馨(初中国文)、金瑞文(劳作、家事)、谭靖波(童军、体育)、陈良型(高中数学)、钟景文(初中数学)、李贤珊(初中英文、女生指导)、陈诗启(历史、音乐)、何学龄(地理、图画)。

在坪石时曾更换了多名附中主任,但每位校长或者主任,均是教育学家或者基础学科专家,段铮教授是教育心理学家,1941年被聘为贵州医学院人物系主任,1942年到了管埠中师教育学系任教,1943-1944年担任附中主任;司徒汉贤1936年毕业于私立岭南大学,获得文学士,1944年担任附中主任,坪石沦陷时带领附中学生撤退到韶关仁化分教处,[15]新中国成立后在华南师范学院任教时发表的学术论文“教学原则的心理学依据”常被引用。

体育运动在附属中学是大家共同热心的活动和课程,1934年在广州时附属中学还举行过女子足球班级比赛,在中国具有开创性意义。[16]在管埠期间,师范学院开放日还曾邀请附属中学的学生参观,附属中学男女篮球队还与师范学院篮球队过招,尽管败北,但勇气可嘉。附中除了正常教学,还举行丰富的课外活动。演说竞赛是其中之一,包括高初中学生国语演说、英语背诵比赛,为公正起见,曾邀请培联中学陈恒颂老师、陈国治老师担任评判。这也证明了金鸡岭下两所中学互动是频繁的,关系友好。师范学院附中文艺活动在坪石也有口碑,演出过《一片爱国心》三幕话剧,将《黄河大合唱》改编为歌剧。[17]

1944年1月,应师范学院老师的要求,师范学院开办了附属小学,张柳祥同学任主任。

三、法兰西俭学岁月到武水烽火育人

在管埠的教师中,留学海外的经历随国家海外留学政策变化而形成三大主流。上世纪20年代前以留日为主流,部分留美;上世纪20年代后期至30年代的老师以留法为主流,其中原因之一是里昂中法大学有提供专门名额为中山大学师资深造。上世纪30至40年代留学美国为主流,并就读教育学科最强的美国大学。

(一)留法双博士

师范学院诞生之初,陆侃如和冯沅君夫妇作出不少贡献,他们于1938年辗转安庆、河内、广州,1938年陆侃如受聘于中山大学师范学院,任教务主任兼中文系主任。冯沅君在1939年初受聘于搬到四川乐山的武汉大学,是从广州直接到乐山的。此时,中山大学又迁到云南澄江,后武汉大学停课。1939年冯沅君暑期到了云南澄江与陆侃如教授相聚,任中山大学师范学院教授。1940年夏随迁至坪石管埠,陆侃如任师范学院教务长,曾经任代院长,他们夫妇俩对师范学院的正常运转起到重要作用,陆侃如对师范教育的育人目标是“专家”和“通人”兼备,大力倡导学术研究。因粤北战事吃紧,1942年春他又进入四川任教迁至四川的东北大学。[18]在管埠就读、曾到陆、冯家里拜访的校友回忆:不足30平方米的租用民宅的老房子,前后用白布隔开,后面为卧室,床是用装书用的木书箱搭成的,书桌也一样。门口最有创意的是钉着一张名片,双排写着巴黎大学文学博士,陆侃如、冯沅君。在师范学院期间,冯沅君于1940年发表了《古优考》《金瓶梅词话中的文学史料》等古代戏剧论文,并留下了不少诗篇。

冯沅君在上世纪20年代已经开始出版小说集,赞美五四运动精神的小说《卷葹》是鲁迅先生亲自帮助冯沅君编辑出版的,收录入鲁迅先生主编的《乌合丛书》,并亲自邀请画家陶元庆设计封面。对于“卷葹”,鲁迅先生亲自解释:“卷葹是一种小草,拔了心也不死。”[19]《卷葹》同时收录了《隔离》《旅行》《慈母》和《隔绝之后》,并结集出版,冯沅君女士用了笔名“淦女士”,又在《语丝》杂志发表了三篇小说。[20]但后来放弃创作,专攻中国古典文学研究,1932年冯先生与陆侃如同赴法国巴黎大学留学,1935年回国。在坪石管埠留下不少诗篇,如“醉落魄晓行,自坪石渡武水至塘口”:

“江烟幂幂,山川城郭望中失。枝摇宿露衣襟湿,残月留辉,天际孤星白。

“乱流艇子浮寒碧,路迂林密无人识。云开霞敛明初月。历历群峰,秀色难描得。”[21]

这些词篇量身定制,是粤北难得的文化遗产。

吴其昌自传中写到:“1939年秋,中山大学来电聘我为国文系教授。我在该校讲授文学学、古代文法、要籍目录等课,把诗词课让给冯沅君讲授。中山大学1940年夏迁回广东坪石。”[22]

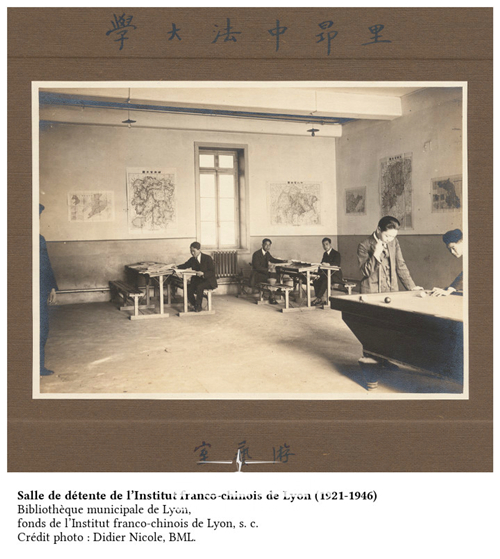

(二)里昂中法大学的留法学生

中法大学所在地为军营圣依雷内堡。1921年-1946年在里昂的中法大学一共有473名学生在此注册预科教育,再推荐到里昂市的高等学校攻读学位,“坪石先生”中有多名当年的留法学生多是按此路径进完成学业。

林宝权是最早进入里昂中法大学的中国留学生,李大钊先生专门为她和苏梅写信嘱托在法朋友给予照顾“兹有女师学生林君宝权、苏君梅等赴法入里昂大学,到法时务乞为照拂一切。两君皆研究文学者,关于学问上有所质询,也请随时赐教为幸!”[23]林女士在法国巴黎大学获得教育学博士学位后回国,先在上海暨南大学任教,后进入中山大学师范学院任教。在1939年重庆期间,与她同一批赴法留学的丈夫画家邱代明在日军烽炸中身亡,1939年9月林女士带着丧夫之痛到云南澄江坚持教学一直随迁到管埠,1943年担任迁到坪石的省立执信中学校长,1941年该校也迁乐昌,林校长从1943-1949年一直服务于执信中学的教育。

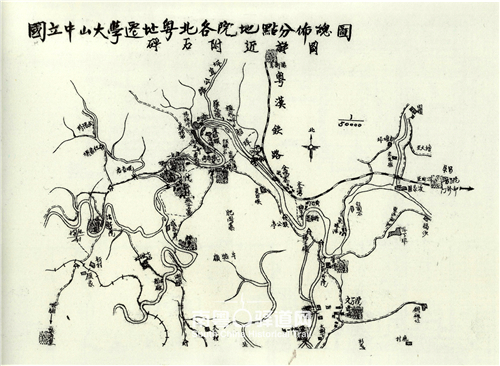

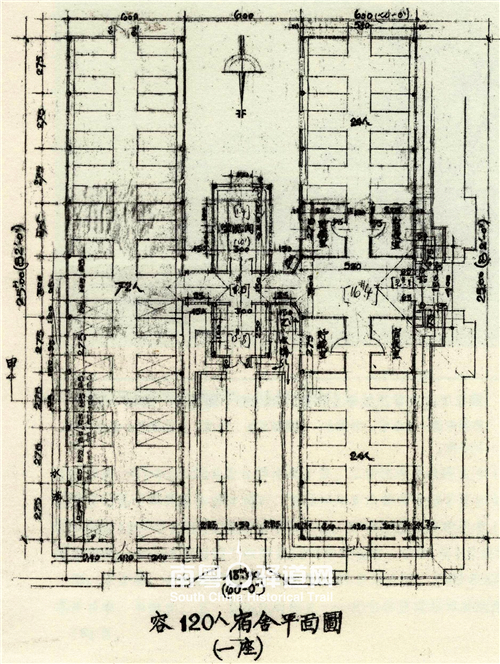

坪石校舍规划的主持者是与林宝权同时在里昂留学的第一批留学生、工学院的虞炳烈先生,其绘制的中山大学坪石校区分布图[24],真实地呈现了历史上办学点的分布。

图为虞炳烈先生绘制的中山大学坪石校区分布图。[25]

此分布图非常有历史意义,细读分析分布图,推测为1941年2月所制作,在西面有41.2.18组合的数字群,不起眼。另一佐证是文学院仍在清洞,6月才订合约搬至铁岭。图中重点表现了交通与各学院的地理关系,交通表现了铁路、韶坪公路、水系还有村道或者古道,靠西边点划线有可能是古道,因为有吉铺和茶亭造型的标志。本部在坪石街处,工学院为最近,在本部西边,河流穿过;法学院在最西面;师范学院和文学院靠得较近,师范学院在管埠和在清洞的文学院之间,有小道连接。师范学院在管埠经过梯子岭、猴公亭、灵石坝进入坪石,也是用点划线表示。医学院最远,附设门诊部。有关图纸应该是其子虞黎鸿所保存的。

图为虞炳烈先生设计的学生宿舍。[26]

金额雀鹛是第一个由中国学者命名的鸟类,1932年由任国荣先生(1907-1987)研究发现命名,他利用国内送来的标本,发现此鸟类新种,在《巴黎自然博物馆通报》上用法文发表相关论文,Yen,在1932年是任姓的粤语拼写。任先生是最典型的广东教育代表人物、广东高等师范最后一届毕业生、广东大学第一届毕业生,他于1930年3月留学法国,1933年9月返中山大学任教,任中大师范学院博物系主任,后任理学院生物系主任时,将张宏达介绍给研究院院长崔载阳,帮助他成为研究院植物学部助教。1942年9月至10月,由植物所与研究院农林植物部联合组队,再往莽山调查,调查队一部分由梁宝汉、张宏达、梁仕康、冯云组成,另一部分由李鹏飞、陈少卿、游万里、虞元章、黄荣华组成,得标本1436号、共12000份。任教授在1944年坪石岁月曾任理学院院长,在1945年坪石沦陷时负责将各院系设备疏散至临武,又到梅州梅县复课,抗战胜利后重返广州。[27]1950年参与亚洲文商院的创立,该院改为新亚书院,1960年任该院生物学系主任,1963年新亚书院等三所书院联合组建了香港中文大学。2015年,香港中文大学新亚书院及生命科学学院举办了第一届“任国荣先生生命科学讲座”,纪念任国荣先生对香港中文大学的贡献。

1936年叶述武由中山大学数学系送至法国里昂大学留学,用六个月的时间获得硕士学位需要的五张学历证书。获得硕士学位后,叶述武于1938年10月从法国留学归来在中山大学理学院任教,后来进入新成立的师范学院任数学系主任兼事务主任,课程是高等分析微分方程和高等解析几何,同时兼职理学院高等分析课程。妻子邹仪新都称他为“值得崇敬的学者”并有文章写到:“回国后法国的导师都拉克为他找到工作,可以安心完成博士学位,他说‘我放弃法国舒适生活,舍下博士论文而奔赴国难还是必要的。’”[28]叶述武是华南师范学院数学系创始人,后调到中科院,对中国卫星“东方红一号”上天作出重大贡献。他心系广东教育,上世纪80年代,虽然人在北京中科院,在1983至1989年仍有多篇高水平学术文章发表在《韶关师专学报》和后来改名的《韶关学院学报》。

张云、崔载阳、林宝权、虞炳烈、卢干东、吴尚时、古文捷、黄绮文,何衍璿、黄巽、孙宕越、谭藻芬、岑麒祥、叶述武、李慰慈,师范学院还有一批留法学习经历的教授,如吴康、张良修、马思聪、樊怀义、卢文、邓韵秋、萧锡三、张瑞矩、朱志沂等一批不在里昂中法大学学生名单之列的老师。卢文于1933年至1938年在法国留学,抗日战争结束后,1948年再赴法巴黎大学学习,新中国成立前夕回国。邓韵秋于1935年赴里昂大学学习,1939年获得硕士学位,1940年回国在国立中山大学师范学院任教。萧锡三在坪石时为理学院化学系主任,留学法国里昂大学获得化学工程硕士学位,后在巴黎大学巴士德研究院发酵研究部从事研究,是国立中山大学工学院最早的创办人之一。张瑞矩留学法国里昂工业化学专门学校,在坪石时任理学院化学系教授兼附属中学主任。朱志沂为理学院物理系教授,毕业于巴黎电器机械专门学校。

图为里昂中法大学入口,也是在中山大学师范学院的崔载阳、叶述武、陈宝权等留法时常进进出出的古堡入口。

图里昂中法大学从内往外看,城门二楼是当时的中法大学图书馆,中国留学生了解国内形势及读报、看报的地方。

图为里昂中法大学图书馆,中国留学生了解国内局势的读报处。

图为张云在法国留学时的博士论文保存于里昂国立图书馆的记录。

图为卢干东在法国留学时博士论文的记录。

图为林宝权在法国留学时博士论文的记录 。

图为崔载阳在法国留学时博士论文的记录。

四、管埠的艺术大师

马思聪和许幸之两位艺术大家的到来,从历史角度分析有三大重要前提,一是师范教育需要艺术师资;二是香港胜利大营救,东江纵队成功地将他们在香港沦陷后抢救出来。许幸之先生先在深圳宝安的游击区暂住,“旧历年大除夕日。茅盾夫妇、张友渔夫妇、胡风、许幸之、廖沫沙、周钢鸣等二十多人,在沙坑、茶园交通站蓝造等人专程护送下前往惠州”[29],辗转来到韶关管埠。马思聪先生在游击队员的护送下,同家人和两位学生各在肩上背着一把小提琴,一路爬山涉水奔回家乡汕尾海丰,而后又赴广西,再回到韶关管埠;三是金曾澄校长爱惜人才,在上任后第二个月就开始聘请许幸之、马思聪和符罗飞等艺术家。

(一)金曾澄校长的贡献

张云代任校长时引进了卢鹤绂、胡世华、史雅国和侯璠四位掌握最先进的世界学术成果的归国博士到坪石国立中山大学任教,这是引进重要师资的贡献。接任的金曾澄校长聘请许幸之、马思聪到管埠师范学院任教,也是一次历史性的贡献。1942年同一年,符罗飞由同乡陶林英、詹道光向金曾澄推荐,被聘为工学院建筑工程学系兼师范学院美术教授。[30]金曾澄先生香港沦陷后已经在澳门与家人团聚,奉召再出山任国立中山大学代校长,以诗言志:“伏枥敢跨千里骥,闭门愿作一尘氓。匈奴未灭家何在,莽莽乾坤剩此身。”已经63岁的金校长离开澳门,1942年5月赴坪石山区担当重任带领师生坚持办学。

金校长在1942年10月16日文学院新生入学训练动员会发表题为“大学教育之意义”的演讲,结合抗战时期大学教育的特殊性,鼓励同学“须具有极充满民族精神之灵魂”,表明道德、知识和身体是大学教育的目标。[31]

除了几位艺术家受聘,金曾澄还邀请李笠先生重回坪石任教,1943年底应吴尚时先生的请求,邀请美国地理学家、美国芝加哥大学博士、在上海沪江大学任教的葛德石教授访问坪石。1944年3月葛德石教授在理学院做了《地理学与地质学之新发展》和《中国在航空时代的地位》两场学术报告。[32]战火烧近栗源堡时(现湖南宜章栗源镇),金曾澄迅速组织师生撤离,1945年师生在梅州梅县安顿下来。抗战胜利后他又带领重振旗鼓的师生们回到广州石牌校园复课。他在纪念黄际遇的追悼会发表讲话,写了纪念黄先生的祭文,1945年12月才结束3年多的“代理校长”。

金曾澄在1953年,以74岁高龄从广州知用中学校长岗位退休,距他1912年担任广东高等师范学校校长正好超40年。[33]这位值得敬重的“坪石先生”一辈子从事教育特别是师范教育,始念是教育,职终于中学,他的经历及贡献似在中国教育史上欠些笔墨。他还担任广州文史馆馆员,于1957年任副馆长。其中学就读于广州多宝路现在的“时敏桥”、荔湾区教育局现址的时敏学堂中学。1917年杨匏安从澳门到广州在此校担任教务长并教过两年书。金先生于1901年留学日本广岛高等师范学校,在日本住了9年。回国后加入同盟会,1912年担任广东省高等师范学校校长。

金先生是广州高第街出生的“老广”,于1957年去世,没有文集,没有传记。与父亲一样有坪石经历、在坪石三星坪就读土木工程学系的金宝树,2012年在温哥华编辑了数量有限的金曾澄先生诗集《澄宇斋诗存》线装本予以纪念。

(二)许幸之在管埠的日子

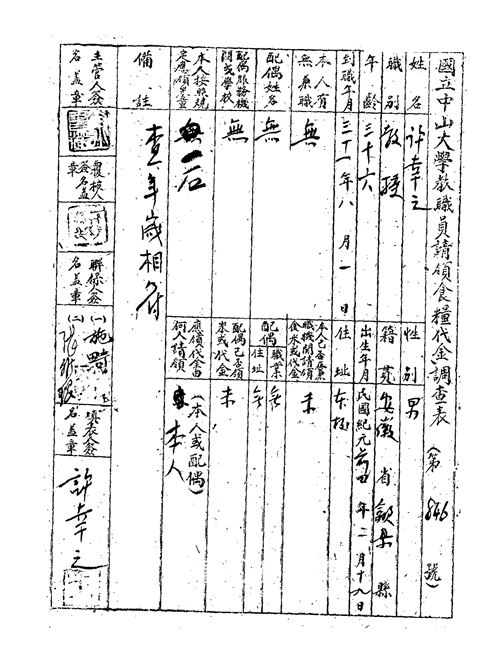

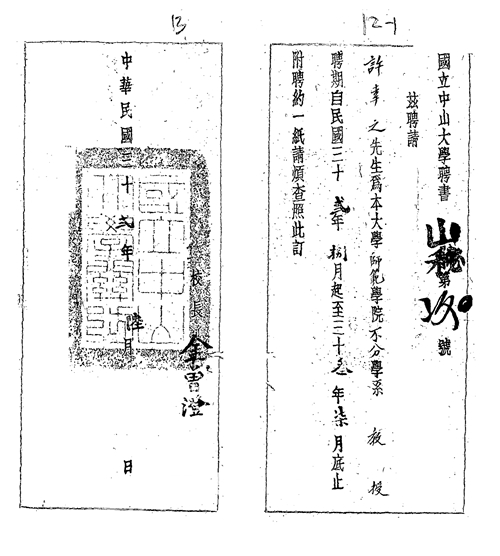

由小学同学、时为英语系主任张云谷教授推荐,许幸之受聘于师范学院,张云谷推荐许幸之到中大是第二次提供帮助,在上海时,他曾推荐许幸之到苏州任教,许幸之在多篇回忆文章均写到此细节。许幸之先生于1942年8月1日到职被中山大学师范学院聘为不分学系教授,时年36岁,签署聘书金曾澄校长刚上任两个月,上任时间是1942年6月30日,聘期是1942年8月至1943年7月。一年后根据国立中山大学教授聘请的规定,大学与许幸之先生续聘两年,1943年6月续聘,聘期从1943年8月至1944年7月,时中山大学校长仍为金曾澄先生。1942年11月7日学校聘许幸之教授兼任国立中山大学剧社编导委员。

图为广东省档案馆藏关于许幸之领取米金的登记表,其填写的入职时间是1942年8月1日,联系人张雅琨(张云谷)和施畸,许先生时年36岁。

图为聘许幸之为教授的第二份聘书。第一份落款是1942年6月,金曾澄校长签名。此份聘书是续聘,时间是1943年8月至1944年7月。

在去香港前,许幸之在鲁迅艺术学院华中分院当美术和戏剧的教授,全院分戏剧、文学、美术和音乐四个系,教务长就是海丰人、左联文学家丘东平,时间是1941年1月至1941年7月。1982年2月,许幸之回忆新四军之旅写到:“我于是在新的指示与安排下返沪赴港,从事电影制片工作,直到太平洋战争爆发后,在香港地下党指挥下,和留港文化人队伍一起撤离香港转到内地去。”[34]在1942年除夕,许幸之与茅盾夫妇等文化人在东江纵队的安排下,到达惠州,在惠州度过一个难忘的春节,等待着许先生的是粤北管埠的教学生活。从新四军到中山大学教授,仅是一年多时间,新四军的臂章是许幸之教授与鲁艺华中分院的美术老师共同设计的,1991年12月11日许先生去世,家人将臂章复制品放入他的骨灰盒。

许幸之先生在管埠的日记中写到:“黄昏时,思聪来邀我往罗家渡的松林去散步。果然,那地方真是优美。我们在森林中静静地散步,在草径上低声地谈话,静听着松涛的声音,有万籁之音。我们便尽兴趣谈话,从诗歌、小说、绘画、音乐,一直谈到戏剧和电影,更进一步地谈到著名作曲家和他们的伟大作品,一直到夕阳落下西岭,我们才踏着被松针铺满了的山坡归来,回到宿舍,已经是天黑了,家家户户已经点起了油灯。”[35]文中写到他在师范学院的教学是指导选科生的室内绘画和郊外写生,也为爱好戏剧的学生排演话剧,在坪石公演了《茶花女》。

许幸之在1944年所写的“坪石小简”中谈到在管埠与马思聪为友的庆幸,在1943年春季就写了三幕话剧《樱花夫人》、五六首长诗、几十首短诗,并收集资料准备写《西洋戏剧史》、《古代美术史》,还打算编《中国现代中国诗歌史》。

1942年在《沙漠画报》发表“话剧”,第5期的题目是“凡是一出戏,也必定会有各式各样的纷争……”,1942年在《文艺生活》第四期发表诗歌“在祖国的摇蓝里:抒情四章:走向自由的祖国、守夜、哨兵、漓江桥上”,1943年在《艺丛》1943年第一期发表“论风格和气氛”,1943年在《中艺》创刊号发表“戏剧与电影”,1943年在《国文评论》第一期发表“酿诗”,1943年在《文艺杂志》第3期发表诗歌“火战”,1944年在《联合周报》的“笔会”栏目发表“坪石小简”,1944年在《收获》发表短篇小说“同归于尽”,分五期刊载。发表于《文艺生活》第三卷第6期的“雾夜”一诗落款是“1942年11月18日于管埠”。

许幸之所写的“坪石小简”落款时间是1944年3月30日,文中谈到马上要到桂林观光,一两个星期就回坪石。中山大学剧社在同年4月3日至8日在桂林艺术馆礼堂演出《皮革马林》,剧团3月26日由师范学院的陈邵南教授带队抵桂林,共20人,许幸之先生后到是否与此有关。4月30日韶关广东省文化界集会欢迎参加西南剧展归来的广东艺专、中大剧团七战区艺宣大队等。[36]1943年11月25日师范学院举行戏剧座谈会,请许幸之、张云谷教授讲课,会后成立了师范学院剧团,简称“中师剧团”,常代表中大在社会演出。许幸之教授是此剧的顾问,也因为此剧相知相识获得卓元樑女士的芳心。1944年7月《联合周报》登出喜讯“戏剧家许幸之近与其女弟子中山大学师范学院学生卓元樑举行婚礼。卓小姐曾主演中大演出之《皮革马林》等剧,由许先生之导演而相熟,故欧阳先生于喜筵上嘻谓‘此乃戏剧之功’”。田汉先生赋诗“许幸之卓元樑新婚致贺”,写道:“艺事常和造化儔,伊人真个眼液流。温香软玉劳珍惜,真使侬心化石头。”喜筵在桂林蜀腴川菜馆。同年5月19日,广西省立艺术馆、新中国剧社就是在桂林蜀腴川菜馆招待参加剧展会的全体戏剧工作者的。欧阳予倩、柳亚子等发表讲话。[37]在坪石,师范学院举行了音乐节,师院剧团演出过《大地回春》话剧。

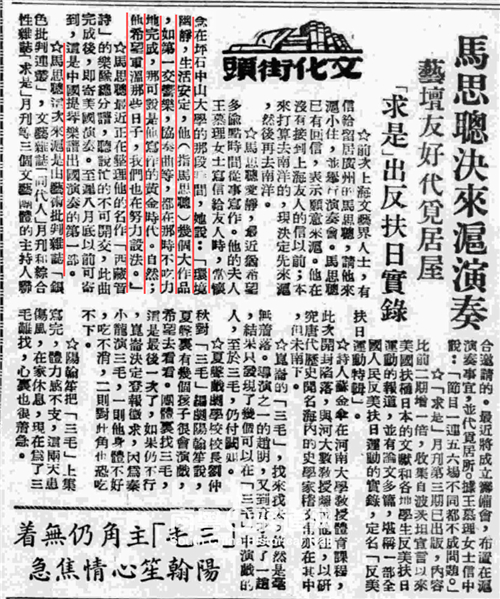

3、马思聪音乐的创作第一个黄金时代

马思聪与许幸之一样,在管埠宁静的生活中,迎来自己音乐创作的高峰。应上海数家文艺杂志联合邀请,1948年马思聪到沪举行音乐会,关于演出前对马思聪的报道,在一则通讯写到:“他的夫人王慕理女士写信给友人时,常怀念在坪石中山大学的那段时间,她说:环境幽静,生活安定,他(指马思聪)几个大作品,如第一交响乐、协奏曲等,都在那时不吃力地完成,那可说是他写作的黄金时代,自然,他希望重温那些日子,我们也在努力设法。”

图为1948年上海报纸对马思聪将在沪举行音乐会的报道,王慕理谈到马思聪在坪石的教学和创作。

来管埠前,马思聪在香港与徐迟交往颇深,他们最初是在重庆认识的,关于在香港相处的日子,徐迟在回忆录写到:“来到香港之后,他已经有很多乐思,等待他来落笔写出它们了。在天文台道,他写下了《剑舞》初稿,曾演奏给我听过。他正在构思着,要写他的《第一交响乐》。他还有一个小提琴协奏曲要写,我们多次谈到这些作品。”日军烽炸香港时,他们一起进入防空洞,徐迟写到:“12月9日,天面不亮,望舒和我一家子先到学士台,找到钱能欣,五人一起来到中环大防空洞前面,巧得不再巧了,刚好就在洞口,我们碰到马思聪夫妇,他们是从九龙乘坐‘哇啦哇啦’过来的。九龙是无法防守,已经乱得可怕,我们一共七人,七人一起进洞。”“所有人中间,我看马思聪是心情最稳定的人了,他甚至拿出五线谱来,在上面画着音符。我问他,‘你在干什么,’他笑说,‘我要开始谱写我的《第一交响乐》了’,‘这种时候’,我摇头了。‘就是因为在这种时候啊!’他问答我,便不说话,他自己只管画他的音符了。”[38]徐迟与在管埠教书的马思聪在1943年的数封通信中,多次讨论《西藏音诗》的作品创作,马思聪在中央音乐学院与学生对话谈到大作品时也提及广州(管埠)。音乐史家需要重新研究马思聪黄金时代的创作时间和地点。

1942年11月9日师范学院举行校庆音乐会,应该是马思聪先生在管埠中师的首次亮相。1943年国立中山大学校庆,在11月11日师范学院举行的庆祝晚会上,马思聪参与演出第一个表演的节目,是当晚最重要的开幕表演节目。[39]1944年3月18日和19日马思聪音乐会,4月22日师范学院弦乐队演奏了马思聪先生的作品《西藏音诗》。平时,马思聪教授与王慕理的排练是在管埠大礼堂(也是膳堂)进行的,因为只有一架钢琴在那里。王慕理在师范学院也聘为不分系的讲师。

1945年毛泽东到重庆与蒋介石举行会谈时,徐迟与马思聪在红岩村一起受毛泽东主席和周恩来同志接见,席间,毛泽东主席与马思聪讨论了音乐的普及和提高的问题,毛泽东鼓励马思聪可以像鲁迅一样成为写提高作品的作者。过了两天,徐迟将一本有关山月敦煌壁画的线描、叶浅予画戴爱莲的舞姿和马思聪描在五线谱上的他的《第一交响乐》主题和变奏的音乐符号的册页,请毛泽东题字,毛泽东写上“诗言志”并签名。[40]

哈尔滨师范大学音乐学院的周柱铨教授抗日战争时在坪石培联中学读书,是王慕理的学生,在管埠见过马思聪先生,在2007年《人民音乐》第5期“有关马思聪在坪石——管埠的史料”一文中,他认为听了马思聪的《山林之歌》,总觉得“过山”那一乐章,多少与他来往坪石——管埠这一段过山旱路的体验有关。这是中国音乐家中最早将马思聪的创作作品与特定的历史地理环境进行分析的论文之一。另一位是马思聪学生的杨宝智,四川音乐学院管弦系小提琴教授,1935年出生,他的父母与马思聪和王慕理世交,当年随父母在坪石的培联中学度过童年,在回忆文章写到:“坪石有一个很著名的景点叫‘金鸡岭’,当年太平天国败退时,洪宣娇在上面抗击清兵一年多。可能这个地方的秀丽风景引起了马思聪写小提琴协奏曲的创作欲。到了1956年第一届全国音乐周时,我们中央音乐学院演出的曲目中就有马思聪的《F大调小提琴协奏曲》,谱上印的创作年代是1943年。那时我在乐队(独奏者是盛中国),由于他巧妙的配器使我在排练第三乐章时处处联想起‘金鸡岭’,也算是坪石情结吧。”[41]

许幸之与马思聪漫步的管埠音诗漫步小径,自然风光依然,如果在古道上把五四运动新文学、左联文化、香港文化人胜利大营救、文艺抗战等元素融合进去,这将是一条覆盖近代中国文化史全貌的“大道”。

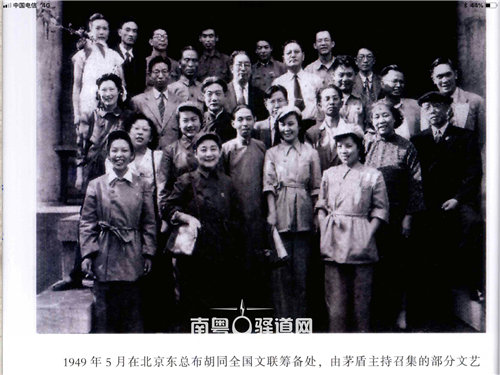

图为夏衍召集部分艺术家在北京全国文联筹备处开座谈会,大部分从香港北上,后排右一是马思聪、右二符罗飞、右四洪深,他们均有粤北烽火育人的共同记忆,照片拍摄于1949年5月。

五、坪石时期左联文化的传承

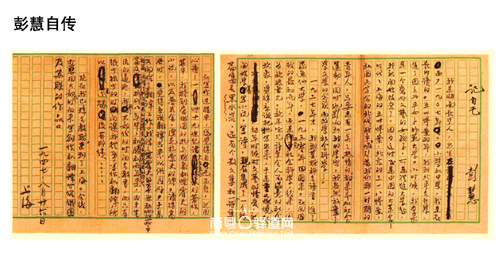

著名诗人穆木天(1939年入校)和彭慧(1941年入校)夫妇,两位左联时期的著名诗人和作家,均在师范学院任教。穆木天毕业于日本东京帝国大学,读的是法国文学专业,1926年毕业后回国到了广州,与中山大学学生麦道广结婚,1927年一同到北平,1928年麦道广生下了儿子路易,穆先生1931年从东北到了上海参加左翼作家联盟,是冯乃超先生介绍入会的。在左联出版各种刊物,穆先生发表了大量诗歌,成为左联文学诗歌创作的代表性人物。在上海穆木天与麦道广离异,但带着孩子路易。1932年穆木天参加中国共产党,1933年与同为左联的共产党人彭慧结婚,当时穆木天在新党员训练班学习时,彭慧女士是培训班的老师。在1940年末,他从桂林到了管埠师范学院继续教学,穆先生的课程是《名著选讲》、《习作》,任教期间,穆木天翻译了雨果的《哀悼》(1941年发表)、雨果的《月亮》(1942年发表)、普希金的《青铜骑士》、莱蒙托夫的《恶魔》(1942年出版),自己创作的诗前后收入诗集《新的旅程》,也是1942年出版,与洪深合译《生命的火焰》,1942年出版。1940年出版的《寄慧》诗作是彭慧尚未来到坪石带着两个孩子路易和立立在桂林时所作的。彭慧是湖南人,高中毕业后进入湖南省立第一女子师范学校,当时的校长是徐特立,后到北京成为进入北京师范大学的学生,1926年加入中国共产党,组织派往上海,又赴武汉,1927年在武汉被送到莫斯科孙中山大学学习,上世纪30年代回国到上海参加左联及其党团组织。1947年8月26日彭慧写的《记自己》写到:“1930年回国来。在回国后的最初两年,我还是研究社会科学,后来,因为亲眼看见,亲耳听见许多令人不满的社会的社会现象,觉得应该把它写下来。”,当时从苏联学习归国参加左联共有7人,彭慧是其中之一。“抗战八年中,和胜利两年来,由于生活逼迫,我大部分时间去教学。而写作很少,很少的时间让我从事写作和翻译,”[42]在管埠她翻译了班台莱耶夫的《卡特林娜》,发表于《中学生》1942年第59期;与黄友棣合作创作了《母亲之歌(战时新年曲)》,1942年发表于《诗歌与木刻》第8期。[43]1942年吴其昌先离开管埠到桂林师范学院,后邀请穆木天和彭慧到桂林师范学院任教,彭慧在1943年10月17日自传中写到:“粤北的坏气候,使得我们两人这两年的全部时间,除了吃粉笔灰之外,就是吃药,因而去年暑期,我们决心一同辞去中大教职。”[44]由此可知穆木天夫妇离开管埠的真实原因是气候条件的不适应,而桂林毕竟是城市。

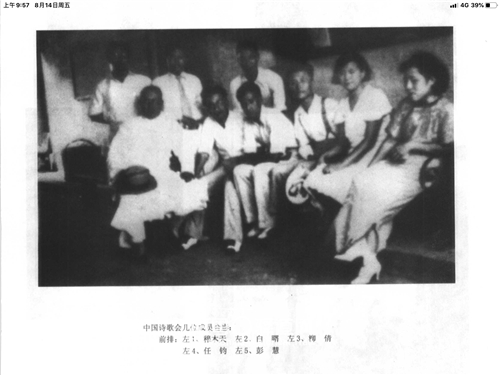

图为1932年9月穆木天和彭慧在上海左联文学组织中国诗歌会成立时集体合影,前排最左边和最右边分别是穆木天和彭慧。

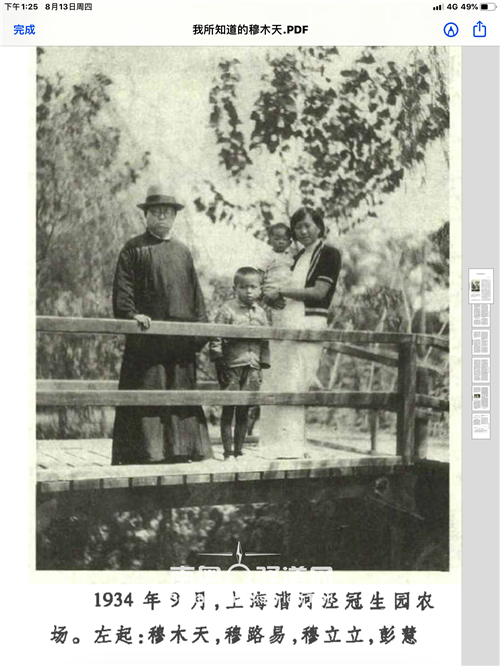

图为1934年穆木天和彭慧与孩子在上海的合影。

图为1947年彭慧《记自己》的手稿。

图为彭慧女士前往苏联留学的莫斯科孙中山大学旧址现状。

图为上世纪30年代历史照片——吴其昌(左)与朋友合影。

1930年2月,以许幸之为首,在中华艺术大学发起了成立左翼美术团体时代美术社,由许先生执笔起草了《时代美术社对全国青年美术家宣言》并对外发表。同年7月,以此为基础,在上海成立了“中国左翼美术家联盟”,许幸之被推荐为首任主席。上海沦陷后的“孤岛文化”坚守者与领导者之一,是从韩江来到上海滩的戴平万,他1926年8月毕业于国立中山大学的前身广东省高等师范学校,1924年加入中国共产党。许幸之也是坚守者之一,1939年5月出版的由戴平万负责具体编辑的《新中国文艺丛刊》第三集收录了许幸之的诗歌“堕胎”。[45] 戴平万是左联12位发起人之一,许幸之是左联美术的领导者,他们在上海相逢。

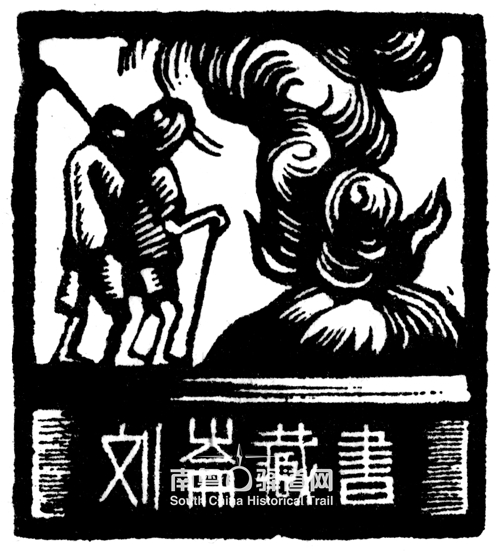

许幸之先生或者穆木天先生可能没有想到在中国的左联文化运动与自己教书的这所学府有多深厚的渊源,左联七常委中的洪灵菲1926年毕业于此学府,与左联最后一任的党团书记是从中学到大学都是同班同学。广州左联重要人物杜埃,在1933年考入国立中山大学社会学系,1937年毕业后到了香港八路军驻香港办事处,在廖承志领导下进行抗日工作。留学日本回国的刘仑在1934年参与了鲁迅先生倡导的新兴木刻运动。1941年10月,师范学院刘仑老师组织的“全国木刻画展”在师范学院附中举行,12月8日回到管埠学院本部展出,18日移到校部,后在西南地区巡回展览。展览共有木刻作品269件,参加的画家39人,外国的木刻有15件。[46]

图为刘仑的木刻藏书章。

管埠师范学院的艺术创作,从师资和文学、木刻和戏剧作品分析,具有30年代中国上海左联的思想与风格的传承,许幸之、洪深、钟敬之、刘仑、唐英伟,还有穆木天和彭慧夫妇均是活跃于上世纪30年代的左联艺术家,约五年后,他们重聚管埠。

图中最左边的是参加左联的钟敬之。

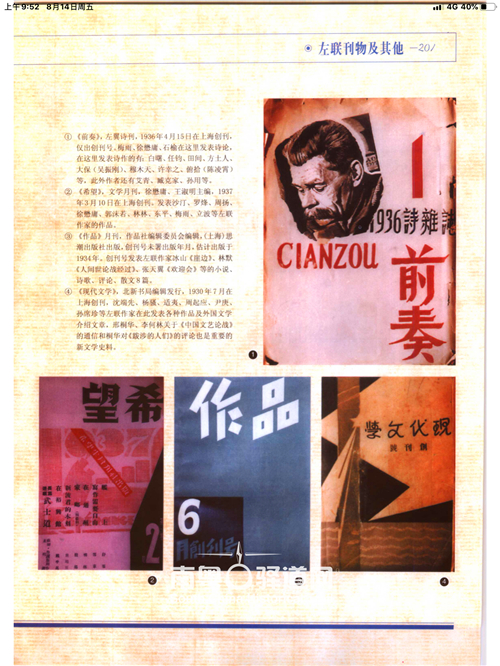

图为穆木天、许幸之发表诗歌的左联诗刊《前奏》,创刊于1936年4月。

图为许幸之发表文章的左联刊物《东方文艺》和《今代文艺》,创刊于1936年;穆木天发表诗歌的刊物《微音》,创刊于1931年。

图为位于上海多伦路的中华艺术大学当年的宿舍,于1920年建造,曾作为左联展览室。

图为许幸之等左联文化人举行成立大会的旧址,是许幸之先生后来辩认出来的,时为许幸之任教的中华艺术大学课室。

洪深在国立中山大学的执教生涯分广州时期和坪石时期,他在1936年9月至1937年被聘广州中山大学英文系主任,担任的英文课是“戏剧学与舞台技术”、中文系担任“戏剧编写法”,住东山庙前西街43号二楼。[47]

1930年中国左联作家联盟成立,洪深成为会员。1930年9月,洪深出任由“左联”和“社联”创办的现代学艺讲习所所长。1931年被迫避于天津。1932年重回上海复旦大学、暨南大学教书,并指导学生戏剧演出,1933年5月复旦大学剧社上演洪深作品《五奎桥》。1932年,建立于1933年的国立中山大学高中剧社改为中大抗日剧社,在1933年7月25日也演出洪深著的《五奎桥》,是在中山纪念堂演出的。[48]

1937年8月在上海,洪深参与组织全国成立抗日宣传的“救亡演剧队”并任二队队长,投入抗日救亡洪流。1940年,冬洪深夫妇与女儿均患病,为女儿治病举家生活陷入困境。1941年2月5日,在贫困交加压力下,夫妇在重庆服毒自杀,幸得郭沫若及时赶到被抢救脱离生命危险。中国具有传奇色彩的文学家、古典文学家周楞伽(1911-1992),在上世纪30年代的上海已经是活跃的文人,在晚年出版的回忆录收录当年的文章中写到:“为了增加收入起见,遂应迁到了广东曲江坪石的广州中山大学文学系之聘,月薪三百元,并预支了六个月薪水,打算在民国三十年三月去粤就职。在他未去粤以前,他本想多写文稿,偿还债务,但心情异常恶劣,往往举笔不能着一字。”[49]

师范学院学生刊物《生活思潮》第八期登了英语系学生李觉清写的通讯,记录了洪深到师范学院讲课的内容。也包括洪深的样貌:他的外表高大,头发不长不短,略觉憔悴的脸上架着一副蓝墨色的眼镜,但仍然掩不了那坚毅敏捷的眼光;穿着的是一套白底灰纹的文装,裤脚被黑色袜裹住,正是行远路的打扮。(这就苦了他,因为他的脚是稍为有点拐的;从清洞文学院到来总有八里路呢。)洪深先生为师范学院上的是《戏剧选修》的课程,是定期讲学。

洪深教授在文学院英文系实行的是导师制,指导的学生有刘锡祥、潘承德、罗再生、陈子华、黄双元、王汝静、刘明瑞、严伯昇、严鉞等。1936年下学期,中山大学在一年级开始推行“导师制”,十名学生为一组。

1941年8月15日广东戏剧界举行欢迎洪深抵韶大会,1942年5月中,在坪石演出话剧、歌舞剧期间,中山大学张泉林、王启树、洪深、许幸之教授参加抗敌演剧七队学术讨论会。[50] 从抗宣一队和剧宣七队大事记中,可以得到结论,洪深先生热情地投入社会抗日话剧运动,另一重要判断,1942年5月许幸之已经在坪石,战争使两位上海左联时期风云人物在粤北相遇。洪深1942年夏到四川江安国立艺专任课,抗日战争爆发后,南京国立戏剧专科学校迁到此处,这所以戏剧艺术专业教育为主的学校,为中央戏剧学院的前身之一,现在旧址为四川省省级文物保护单位。

1941年写的《杜鹃花》,词作者是潮汕人、文学院学生方芜军,芜军是笔名,原名为方健鹏,方芜军是文学院的学生,学生时代在文学院活跃,搞创作,1943年在坪石院内搞了《诗站》的丛刊和墙报,他与许幸之也有很深的交往。方芜军于1943年到广西柳州西江师范学校教书,1944年不幸在漓江游泳溺水逝世。陈残云与芜军交往较深,写有《忆芜军》一文。芜军、曼野等在中山大学文学院就读的学生创建了《诗站》诗社并出版诗刊及壁报,许幸之在诗刊上发表了诗作,在中国诗坛有影响力的郭力、征军等均在诗刊发表诗作,该诗社是抗战时期具有影响力的诗社之一。从这些诗歌可以看到左联文化演续的机因。为《杜鹃花》谱曲的老师是教育系毕业生黄友棣,他于1940年7月至1941年1月期间在省艺专担任教师和音乐科主任,同时也在师范学院任讲师,三年后,即1942年,被聘为师范学院副教授,1936年开始写抗战歌曲,《杜鹃花》是一首混声四部合唱歌曲。

六、在管埠就读的师范学院学生们

管埠的师范学院有8个系,丘培华先生回忆自己于1938年在澄江入学教育学系,1942年毕业,教育学系毕业生10人,也就是说1942年第一届师范学院的毕业生产生于管埠。师范学院的教育模式是四年在校读书,一年到中学实习,第五年学校颁发毕业证书,所以在毕业时间表述上,历史资料或者个人回忆录多产生不一致的时间,严格意义应该是1943年首届师范学院毕业生毕业。

1、听洪深先生授课的英语系学生

介绍洪深先生的文章就是1945年毕业生的李觉清同学写的,发表在《生活时代》。从他2004年留下的通信地址判断,应该是在香港新农学校任教。

坪石时期比较而言安定些,1940年入校学生多,开始有毕业生。英语系1943年毕业的学生有李觉清、刘凤贤、伍秋珍、陈鎏才、梁锦昭、雷淑兰;1944年毕业的学生有李宝缨、司徒芬。以上这些英语系学生,就是当年在管埠狭小的临时木板建造的课室聆听洪深先生宏博的“戏剧理论大餐”的幸运者。1945年毕业生最多,有任善勷、金玉英、李祖桃、陈宝莹、陈宝琦、郭法、苏玉英、倪培龄、丘仁先、王剑辉、吴叶青、杨天民、曾宪坤、郑辉、郑安都、钟景材、岑禹杰等16人。1946年毕业的有陈树略、何国基、胡翠云、黄秀芳、黎宗慕、罗正中。

1946年毕业的英语系学生黄秀芳1941年从私立广州知用中学考入,1944年战事休学一年,1945回到石牌复课,故1946年毕业。黎宗慕女士从香港圣心中学毕业,考入香港罗富国师范学院,香港沦陷时,在师范学院英语系借读一年级,1943年转为正式生。

2、为了华南和港澳的学子

师范学院的学生来源主要是广东学生,其次是湖南、江西、广西和福建,再有就是香港、澳门。在研究管埠中师的时候,需要联系香港、澳门教育问题,需要联系同一历史时代存在的湖南蓝田国立师范学院、国立桂林师范学院、江西赣南国立中正大学和福建长汀国立厦门大学,无论是学生,还是师资的流动,均与广东周边省份的联系成为有机系统,成为抗日战争华南“五岭教育”群像。

在香港尚未沦陷时,内地迁港近三十多所中学,香港原有中学是二十多所,香港师资变为充足,香港的教师多来自内地,只有少部分是香港师范的毕业生,另外一部分是香港学校出身,就是英文老师,来源是港大或皇仁书院这类学校,未沦陷前反成为香港教育的黄金时代。香港教育界抗日热情高涨,最大的学生团体是香港学生赈济会,发动社会募捐寒衣,组织五个服务团赴祖国服务。没有想到对英国殖民者抵抗无力,香港沦陷。

管埠中师有许多从香港沦陷逃出来的学生,当时就读香港本地师范学院,以罗富国师范学院最多,在管埠就读教育学系和英文系居多。卓文心同学也是罗富国师范学院的借读生,1942年10月20日在香港罗富国师范学院就读一年级的卓元樑女生(卓文心)申请借读获批,在国立中山大学师范学院教育学系一年级借读,10月23日批准,读了两学年。1948年王星拱校长签署出具批准转学证明书,离校或者毕业时间是从她转学时间推算出来的,五年制的学制,1942年是一年级,四年大学学习,一年实习后颁发毕业证,列入1946年离校毕业,实际卓女士是在东吴大学继续学习完成学业的。

该学院1939年在香港成立,称为香港师资学院,1941年更名为罗富国师范学院,为战前唯一的师范学院。1967年改名为罗富国教育学院,1994年与当时葛量洪教育学院、柏立基教育学院、香港工商师范学院及语文教育学院合并为香港教育学院。另一类是广州迁徙到香港办学的学校,包括广州大学、广东国民大学等,粤港澳居民报考这些大学,是香港论陷后不得不回迁或者逃离的学生。1944年国立中山大学收录了67名香港学生,私立岭南大学收录了50名。

1946年教育学系毕业生最多,有蔡雁生、陈珍华(陈君明)、陈治法、陈祝初、董励(董丽庄)、冯伯涛、冯锡瑶、何松波、黄昶、黄凤漳、黄桂登、黄江月、黄俊民、黄丽芳、黄丽璋、黄绪谦、黄耀华、李定心、李回福、李家璋、李淑静、李素心、林永洲、刘碧、蔡汉勋、陈清梅、戴国材、傅舟发、甘洁贞、黄韦爵、黄应统、井海琴、李承煜、梁枢民、廖慈鸾、林高时、林品三、林生依、刘永基、刘蕙馨、龙邦伟、罗相邦、潘伯桓、潘源浩、丘颖杰、沈厚坚、萧世泰、萧树敏、熊芳、徐汝雄、颜长虹、杨殷山、叶玉栋、余心如、麿功润、詹谦让、钟枝瞻、钟锦屏、钟源德、钟泽昌、周慕霞、冬公浩、唐日新、唐雅丽、伍觉铿、许寄侬、杨煥光、曾雅怡、卓文心(卓元樑)、邬绍文、岑秀贞、苏庆廉、唐汉钧、唐泽铮。

——引自中山大学出版社:《中山大学校友录:1924年——1952年分册》,2004年。

从这届教育学系毕业生2004年留下来的通信地址可以判断,他们大部分从事教育工作,包括台山二中、佛山三中、长沙十三中和七中、衡阳五中、惠州一中、广州师院、中山大学、华南师范大学等,从中分析,一辈子从事师范教育的毕业生不少。教育学系所修的课程有教育概论、哲学概论、中国文学史、国文研究、西洋文化史、中国文化史、教育心理学、中等教育学、普通生物学、经济学、外国文、音乐、教育统计等。这一届的教育学系毕业生中的李素心在学院中经常为马思聪钢琴伴奏。

除了教育学系,2004年中山大学校友名录登记了部分校友通信地址,对从中了解毕业生的去向有帮助。1946年博物学系毕业生苗漳州通讯地址是韶关师范学院,史地系毕业生杨兆源通讯地址是广东实验中学,张文照通讯地址为广东金山中学,数学系毕业生萧衍栾通讯地址是华南师范大学数学系,理化系谢德民通信地址是华师学校南区。

香港或者澳门同学不少,他们有的在大陆发展,有的回到香港和澳门。

1949年前的师范学院毕业生均有在管埠求学的经历,1952年的毕业生是最后一届,师范学院没有在康乐园办学,师范学院初创于云南澄江,全盛时期在管埠,落幕在石牌。1947年,师范学院在石牌校园进行改组,保留教育系和体育系,公民训育系并入教育系,其他系进入对应的专业院系中。在管埠的师范学院学生不少是在广州石牌拿到毕业证书的。体育系是回到石牌后才设立的,第一届师范学院体育系学生为1946年入读的学生罗彦群、第二届的为1947年入读的蔡屏东,两位均是解放前后的政治运动中活跃的学生,体育系在1948年招了最后一届就结束。华南师范学院的调整并入的是南方大学俄语言系、岭南大学教育系、海南师范学院、南昌大学师范部地理专科、广西大学教育系、湖南大学史地系地理专修班。[51]国立中山大学师范学院是在校内撤并的,存在时间是1938年至1952年,实际招生应该是12年,管埠中师五年是辉煌的五年。

3、管埠中师社会调查与实践

师范学院的职责之一是重点辅导广东的中等教育,派教授巡回粤北各地各校辅导,创设了初中教员进修班,组织学生成立社会服务团,对坪石开展民众教育,设立战时民众服务馆,开办民众识字班,实行坪石文盲调查。[52]

1940年12月7日至20日,任国荣教授率领生物学系和师范学院博物系16名学生到广东北江考察队采集到的动物标本,颇为丰富。[53]任国荣先生既是理学院生物学系教授,也是师范学院博物系主任。由专业名师任系主任,这是管埠中师的教育特点,学生接受的师范教育,除了教育学的教育,专业水平和素质也一样的重要。在师范学院成立了数学会、理化学会、国文学会、心理学会甚至平剧研究社,学术气氛浓厚。专题讨论会、野外调查和深入的社会服务实践,提高了师范教育对中国现状的认识。

七、第二次世界大战期间中国与欧州大学的比较

在反法西斯战争历史中记录战场上的历史资料很多,创作的艺术作品也成为长久主题。反观第二次世界大战的大学教育,记述的书籍不多。中国战场和欧洲战场比较,大学教育保持独立性,不为外敌所控制或者灭绝,中国知识界、教育家在世界反法西斯战场上是值得骄傲地撰写壮丽的历史篇章。

1、波兰、英国和法国大学在二战中的生存

1939年9月1日希特勒的德国军队进入波兰边界入侵波兰,同年10月,波兰最古老之一的波茨南大学被宣布永久关闭,部分教授被捕。1941年两年后在原校区德国日耳曼化的帝国大学开办。[54]1939年入侵波兰的10月的第7天,希特勒下令所有学校均要“强化日耳曼化”(concerning intensified Germanization),在一个月内就颁布此令足可以证明德占区关闭大学是德国法西斯战略计划的一部分,教育是民族存在的基础,法西斯采取办法根除波兰一切与民族联系的社会、经济、文化和教育。1939年在波兰德占区所有的大学一律关闭,全境仅剩下一所鲁宾天主教大学。[55]法国索邦大学二战期间也经历了重创过程,法国维希政权立法强制性驱赶或者逮捕犹太人的学生和老师,许多老师和学生被枪杀或者失踪。[56]日耳曼化或者扶持傀儡政府,直接影响到法国的大学。欧洲国家二战时所处的战争状态不同,大学运转的情况各异。在英国,伦敦城市大学为避开德军飞机烽炸,搬至威尔士海边一小镇,伦敦大学学生被强制疏散,校园中的主要教学大楼被英国政府战时信息管制部征用。[57]

2、世界教育史的壮举——中国“烽火中行走的大学”

在中国抗日战争中,沦陷区的大学大部分西迁,寻找安身之地,大学坚持办学,烽火中教书育人。国立中山大学当广州沦陷时,迅速西迁,一年后南回,与留在南粤本土的广东省立文理学院、广东国民大学、广州大学等高等院校和许多中学,留在战火前线,广东省的大学教育机构充满抗战必胜的信心,服务民众,坚守于沦陷区的边缘,成为中国“烽火中行走的大学”,数月内建成临时校园,有的学校八年经历10次迁移,这是世界反法西斯战争中国教育界的壮举。中国知识分子、教育家的民族精神,坚韧不拔的毅力,在战时呈现于世,惠及后人。1944年的师范学院教员名册上,国文系兼任讲师陆兴焰先生的表格中,现所在地一栏填写的是“在东来途中遇敌殉难”,[58]粤北抗战的教育是用生命换来的。

3、教师家庭的集体迁移

在中国大学战时的迁徙中,家属随行,许多幼小的孩子,就成长在这种特殊的校园中,在师范学院的家属就百余人,因为许多小孩到了入学年龄,周围没有小学,院方设立小学服务教授机构。

马思聪在管埠不仅创作了《第一交响曲》、《F大调小提琴协奏曲》等中国音乐史上里程碑意义的作品,还与王慕理有了爱情的结晶,1943年8月14日,马瑞雪出生于坪石管埠,1966年毕业于中央音乐学院钢琴系。穆木天和彭慧的女儿穆立立1941年来到管埠时,约7岁,在她回忆纪念父亲的文章中仍然记得管埠的山山水水,穆立立学习俄语,1958年参加中国第一次赴苏联的计算机考察团,担任翻译,此后在中国社会科学院民族研究所世界民族研究室工作,在国际民族和我国的少数民族问题的研究上颇有成就。

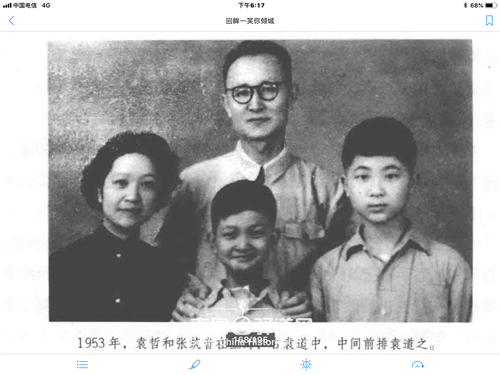

袁哲和张筑音夫妇在山区坚守教育事业特别难得,两位是才子佳人,但多是奔波的日子,孩子且多。在与张筑音结婚前,袁哲教授有一次婚姻,但夫人不幸病逝,留下13岁的女儿袁善如和7岁的儿子袁道先,他们又有了两个儿子袁道中和袁道之,袁道中出生于1941年10月11日,袁道之出生于1946年。1943年1月离开管埠,同年3月在重庆,女儿高中毕业,帮助张筑音做家务,大儿子在读书,张筑音怀里还有一个快三岁的儿子。[59]张筑音在回忆文章“马思聪夫妇在粤北坪石”中写了找孩子找到邻居马思聪家时的情景:“马夫人含笑招呼着我,指着马思聪笑着说:‘他最喜欢孩子,他说您家的这孩子,像一尊小小自由神……’我由衷地感谢:‘多谢您夫妇关心和照顾……’马思聪也转过脸来,欠了欠身子,又继续用小汤匙喂着孩子。”马思聪怀里抱着的孩子应该就是袁道中。在社会对他们不公的日子,家庭依然温馨,1973年袁哲病逝。在管埠度过童年或者少年时光的是袁善如、袁道先和袁道中。袁善如,1927年生,1949年在复旦大学读书参加志愿军抗美援朝,在解放军总政治部敌工部工作,从军后在新华通讯社国际部译审,是受中国翻译协会表彰的资深翻译家;袁道先1991年当选为中国科学院院士,是具有世界影响的岩溶专业权威;袁道中毕业于北京机械学院,数理系,任上海惠民中学副校长;小儿子袁道之是中国科学院研究生院的英语教授。

图为张筑音在报纸上的长篇小说《落花时节》连载。

图为1953年袁哲和张筑音与袁道中、袁道之的合影。

图为袁哲先生的大女儿参加抗美援朝的留影。

管埠中师的教授的孩子们,于1943年11月11日晚上在管埠中师庆祝校庆的晚会上,还与马思聪的学生同台演出,“开场即为马思聪教授小提琴独奏,继之为该学院教授子女合唱,十余位七八岁以下之小孩登台,小唇翻动,歌声嘹亮而合拍,举座笑倒。”[60]

八、管埠中师实践的意义

1、战时教育特色明显,学生的民族精神得到培养

1935年教育研究所的重要事项之一,是实施备战教育计划,其在1935年冬编制了备战计划供学校施行参考,增加了备战课目和计划。在管埠中师的教师适应战时的需要,初步建立了“战时师范教育”实践和理论体系,中国最早的师范教育研究所薪火相传,为本校师范教育培养师资的同时,教育研究成果丰硕,《教育研究》、《中师季刊》等学术期刊保持不断,发表了师生对战时中国教育界教育问题具有现实建议,对战后的教育制度改革仍然是主旋律。学术期刊及时译介海外师范教育、中等教育的文章,为教育界作参考。

在坪石的学生中,有的在毕业后或者学习中直接走向了战场。

2、引入中国教育界最为优秀的师资,吸收欧美教育学最新成果,“洋为中用”

以留美和留法为主的教育学、工学、理学和法学的教师发挥了重要作用。1928年,文学院教育系和研究院教育研究所创办人留美博士庄泽宣教授,倡导的教育理念是中国化教育,1929年出版了《如何使新教育中国化》一书,庄泽宣教授1934年离开国立中山大学。崔载阳教授接任所长。这一系列教育理念仍然得到传承,形成先进的师范教育中西合壁的师范教育理论框架,在学习美国先进的教育框架、法国教育理论运用中,中国化、民族化均做为最重要的原则。在教育心理学、课程学、比较教育和教育史研究领域取得突破。中国最早建立的教育研究所得到发扬光大,研究生培养教育没有中断,部分研究生毕业后进入师范学院任教成为发展的新动力。

3、艺术教育高度重视,造就高水平的艺术人才

马思聪、许幸之的到任,提高了学院艺术教育水准,音乐教育、美术教育、戏剧教育教育水平大为提升。“通才”教育和“专才”教育有机结合,互为促进。在中国有影响力的国学大师任教,促进了学生对的古典文学研究兴趣和文学写作水平。陆侃如和冯沅君的加盟,包括国文系、数学和理化系、不分系教授名师的加入,对师范学院“学力”提升带来新动力,对师范学院长期以本校上世纪30年代初的教育研究所研究者或者老师为主流教育思想,是一种重要的更新。1946年被聘于私立岭南大学的庄泽宣教授对战后教育进行总结,认为师范学院包括教育研究所进步不大,庄先生未体会战时粤北的艰难和师范学院师资多元化的情形,还是怀念在1934年自己创办时的研究成果,他没有参与这五年的历程。[61]

马思聪在教学之余,创作了《第一进行曲》、《F大调小提琴协奏曲》等中国音乐史有里程碑意义的作品。文学教师创作了大量作品和译作,冯沅君的《古优考》成为中国戏剧史的重要著作。中国上世纪30年代左翼文艺代表性人物的任教,潜移默化地传承了中国左联的精神,影响了师范学院的学生创作和审美观念。国文系教授穆木天1940年1月13日应文学院邀请做了专题讲座《新诗的创作问题》,[62]参与左联的教师也创作了具有抗战特殊意义的诗歌和戏剧作品,翻译或者出版了国外多位作家的译作。

4、战中和战后的师范教育人才输送

1941年度下半年,广东省共有1047名师范学校的毕业生输送到全省各地学校,为社会服务,[63]其中,国立中山大学师范学院教育学系23名学生,其中有部分留校和读研究生。至1946年和1947年,师范学院教育学系毕业生均为80名毕业生,未包括其他学系和其他类别的师范生。师范学院战时对教育事业的坚守,对广东教育在战后迅速恢复,特别是师范教育和中等教育影响作用显著。

师范学院毕业生许多成为高等院校师范学院的学术中坚,师范学院良好的艺术教育也培养了不少艺术人才。中师剧团的熊夏武为高州人,15岁考入为师范学院学生,解放后27岁时任高州副县长,但因家人在台湾受牵连撤职。在湛江从事戏剧创作,著名的粤剧剧本《寸金桥》、《冼夫人》均为熊先生的作品。其改革开放后,再任湛江文化局副局长、同时担任《湛江文艺》主编。曾嫩珠为教育学系1941年毕业生,是中师剧团戏剧导演吴俊华的同班同学,在澄江时是中山大学音乐教授郑志声的学生。毕业后从事音乐工作,是广州乐团独唱演员,后又在1980年广州音乐学院师范系担任副主任。

1991年,本人有幸在北京师范大学中加语言中心学习并在冬天的操场溜冰,不幸的是不知道50年前曾在管埠教学的彭慧教授在1968年冬天死于北京师范大学操场边上、一间堆放体育器材的漏风的棚子里;穆木天教授则死于1971年,两老临终,身边并无任何亲属![64]

曾生活在武水河畔的儿女,管埠曾经有1926年入党的中国共产党人彭慧在这里教书,也有你们朦朦胧胧的童年杜鹃花记忆。在今天和平年代,南粤大地留下了管埠中师的硕果落地生根,南粤人民没有忘记!

完稿于2020年8月26日

(特别感谢广东省档案馆、广州档案馆的帮助,感谢倪俊明、曹劲、施瑛、匡高峰、许翔、吕德铭、陆露、田中、许幸之先生家人、蔡文显先生家人等协助提供资料和信息。)

注释:

[1]张掖编:《国立中山大学现状》,1937年,1937年4月注册部制表。

[2]谢斐然:“忆五岭”,收录于罗永明:《我们的中大》,广州:中山大学出版社,2001年,91页。

[3]国立中山大学出版,1943年《校友通讯》第39期。

[4]金林祥主编:《20世纪中国教育学科的发展和反思》,上海:上海世纪出版集团,2000年,157页。

[5]https://education.stateuniversity.com/pahes/1794/bBobbitt-Franklin-1876-1956html

[6]何国华:《民国时期的教育》,广东人民出版社,1999年,262页。

[7]《教育通讯》第三卷第5期,桂林,1940年。

[8]李门:“纪念西南剧展,缅怀戏剧前驱”,收录广东省戏剧协会编:《洁似寒梅:李门遗作选》,2000年。

[9]李震:《朱智贤:心理学星空不落的巨星》,北京:华文出版社,2013年,70页。

[10]徐文俊编:《马采文集》,广州:中山大学出版社,2004年,前言,第2页。

[11]张掖编:《国立中山大学现状》,1937年,323页。

[12] 张泉林:《张泉林教育文集》,广州:广东教育出版社,1997年,103页。

[13]马来西亚华校教师总会等编委会、邓日才主编:《 严元章纪念文集》,2001年,自序。

[14]张掖编:《国立中山大学现状》,1937年,第344页。

[15]黄义祥:《中山大学史稿1924-1949》,广州:中山大学出版社,1999年,410页。

[16]何志林:《现代足球》,第四章“中国女子足球运动“,北京:人民体育出版社,2000年,31页。

[17]国立中山大学出版,1943年《校友通讯》第30期,第6页。

[18]《陆侃如和冯沅君》,济南:山东画报出版社,103页。

[19]郭同文:“不负祖先育后人——忆冯沅君教授”,收录于《中国百位名人学者忆名师》。

[20]袁世硕、严蓉仙编:《冯沅君创作和译文集》,济南,山东人民出版社,1983年,336页。

[21]袁世硕、严蓉仙编:《冯沅君创作和译文集》,济南,山东人民出版社,1983年,247页。

[22]吴其昌:“自传”,收录于《中国现代作家传略》第四辑。

[23]吴汉全:《李大钊与中国行动学术》,石家庄:河北教育出版社,2002年,578页。

[24]引自彭长歆、庄少庞编著:《华南建筑八十年》,华南理工大学出版社,2012年。

[25]引自彭长歆、庄少庞编著:《华南建筑八十年》,华南理工大学出版社,2012年。

[26]引自彭长歆、庄少庞编著:《华南建筑八十年》,华南理工大学出版社,2012年。

[27]冯双编著:《中山大学生命科学学院编年史》,中山大学出版社,2011年。

[28]邹爱仪:“值得崇敬的学者——北京天文学会名誉理事长叶述武先生”,刊于《天文爱好者》1994年第6期。

[29]唐运泉:“特殊大使命——东江纵队抢救文化人纪实”,收录于徐忠志、张建强主编:《永远的沙家浜精神》,北京:作家出版社,2015年。

[30]华南理工大学名师《符罗飞》编委会:《符罗飞》,广州:华南理工大学出版社,1999年,75页。

[31]国立中山大学出版组编印:《校友通讯》,1942年11月1日。

[32]上海理工大学档案馆编:《葛德石与沪江大学》,上海:上海交通大学出版社,2015年,83页。

[33]段云章、倪俊明:《陈炯明集》,广州:中山大学出版社,2007年,214页。

[34]许幸之:“新四军培训艺术人才的园地——关于鲁艺华中分院的回忆”,李泽等:《新四军的医生摇篮》,南京:江苏文艺出版社,1992年,243页。

[35]许幸之:“追忆与马思聪在林间的散步”,刊于《传记文学》,1991年第3期,第18页。

[36]广西戏剧研究室编:《西南剧展》,桂林:漓江出版社,1984年,468页。

[37]广西戏剧研究室编:《西南剧展》,桂林:漓江出版社,1984年,470页。

[38]徐迟:《我的文学生涯》,天津:百花文艺出版社,2006年,291页。

[39]国立中山大学出版,1943年《校友通讯》第45期。

[40]徐迟:《我的文学生涯》,天津:百花文艺出版社,2006年,420页。

[41]杨宝智:“忆马思聪,兼论他的小提琴作品的分期及对在演奏这些作品中出现的一些问题的意见”,收入四川音乐学院:《四川音乐学院百名老教授论文作品选集》,成都:四川人民出版社,2016年,631页。

[42]“彭慧自传”,刊于《现代中文学刊》2016年第4期;《新文学史料》2008年第2期。

[43]孙晓博:“穆木天、彭慧夫妇著译年表堪误和补遗”,刊于《现代中国文化与文学》2020年第1期,140页。

[44]吴泽霖、邹红主编:《彭慧先生百年诞辰纪念文集》,北京:北京师范大学出版社,2009年,12页。

[45]饶芃子、黄仲文著:《戴平万研究》,汕头:汕头大学出版社,2000年,97页。

[46]李桦:“抗日战争时期国统区的木刻运动史料”,刊于《美术研究》,1958年第3期。

[47]陈美英编:《洪深年谱》,北京:文化艺术出版社,1993年,75页。

[48]陈嘉编:《抗日剧社和易扬》,2001年,22页。

[49]周楞伽:“记洪深”,原文再于1942年12月10日《杂志》第十卷第三期,收录于周楞伽:《伤逝与谈往》,1998年,144页。

[50]“抗宣一队——剧宣七队大事记”,收入广东省委党史研究委员会、广东省文化厅编:《南天艺术录》,1989年,258页。

[51]梁国熙、赵育生等编:《华南师范大学校史(1933-1995)》,1996年,广东省高等教育出版社,1996年。

[52]黄义祥:《中山大学史稿——1924-1949》,广州:中山大学出版社,1999年,382页。

[53]冯双:《中山大学生命科学院(生物系)编年史:1926-200—》,广州:中山大学出版社,2007年,89页。

[54]R.Wroczynski,Dziejeoswiaty Polskiej1795-1945,Warszawa 1996.s.295-296.

[55]Adam Redzik,Polish Universities During the Second World War, Polish-Ukrainian University in Lubin

[56]http://www.sorbonne.fr/en/the-sorbonne/history-of-the-sorbonne/la-sorbonne-au-xxe-siecle-de-lancienne-universite-de-paris-aux-13-universities-parisiennes/

[57]https://london.ac.uk/about/-us/history-university-london/history-senate-house

[58]广东省档案馆藏,档号020-003-115-029~038。

[59]贺静:《回眸一笑你倾城》,北京:团结出版社,2016年,116页。

[60]国立中山大学出版,1943年《校友通讯》第45期。

[61]庄泽宣:“中国教育的前顾与后瞻”,刊于《广东教育》,1946年。

[62]黄义祥:《中山大学史稿,1924-1949》,广州:中山大学出版社,1999年,328页。

[63]国立中山大学师范学院编:《中等教育》第三辑,1941年。

[64]楚泽涵:“我所知道的穆木天”,刊于《新文学史料》,2019年第3期。穆木天为作者楚泽涵先生的姨父。

(注:文中所参考广东省档案馆的档案,由广东省档案馆提供。)

——此文发表于2020年8月26日

(版权所有,转载请注明出自南粤古驿道网,欢迎转载。)

责任编辑:洪惠 彭剑波 江家敏 何洛曦