编者按:

位于广州东山柏园的“国立中央研究院历史语言研究所”(简称“史语所”)旧址修缮及历史研究成果结晶,始于本文作者的研究和推动。2022年6月,南粤古驿道网发表了作者写于2022年4月的《1928年“史语所”在广州创建的历史研究》,还原了柏园的历史。在柏园修缮开放一周年之际,作者又完成了《南国萌芽 北国开花》研究报告,为读者理解“敦煌学”产生提供了一个新视角。“柏园”的意义在于不同领域的人文学科之间的探索,需要学者继续探求历史的新思想和学术研究细节,而不仅停留在完成修缮任务,毕竟柏园是纪念性建筑,学术研究深入及获得成果才是“加法”,建筑价值不是柏园的重点。

二、中国和海外具有敦煌研究成就的学者“云集”广州史语所

关于敦煌最重要的意义在于1900年发现了藏经洞,换言之发现了珍藏有4世纪至11世纪期间以经书为主的“国家图书馆”。这进一步引发了对代表中国古代艺术史的敦煌壁画的研究。广州时期的史语所,首次着手制订敦煌材料的系统计划,并组织出版最重要的论著。最重要的敦煌研究学者“云集”于广州史语所,柏园成为敦煌材料古籍系统整理计划的发起地。史语所《集刊》成为敦煌研究成果发表的重要媒介。

(一)1928年广州时期是从筹备到成立并获得学术成果的关键一年

“云集”是因为史语所的筹备甚至正式成立。史语所的研究学者是分散在北京、上海和南京等地。史语所借用广州文明路中山大学校园办公,期间进行筹备组工作至正式成立。1928年5月中央研究院史语所筹备组制订的计划是若干重要历史研究的开端。除了明确研究领域和方向计划,他们开始物色领军人物和研究专家,与中央研究院的沟通争取支持等,都是筹备组取得的工作成果。

顾颉刚1928年5月25日致信希白先生即容庚先生提及聘任容先生为史语所特约研究员:“历史语言研究所决请兄为研究员,这请兄不要辞谢,因为这是没有薪金的(薪金只限于专职研究员),只希望一年给我们一二篇文章好了。”[1]

研究员与广州史语所的工作关系是多种多样的,部分是通讯联系,部分是在广州直接专任研究,还有部分是在广东调查,回到原工作地点再研究。赵元任既有在广东、广西采集语料的田野调查,也有在北京的案头工作。《赵元任日记》记录了在广东、广西各地工作调研的具体事务。1921年至1935年之间,赵元任使用一种同一页记三或五年同天日记的特殊日记本。

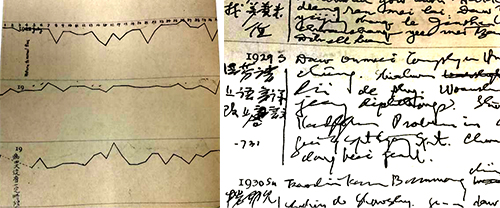

图为《赵元任日记》三年时间的比较曲线分析。另图为《赵元任日记》记录1928年在广州史语所的工作。

在1929年、1930年继续使用本日记本,记录同一天三年间不同的事务。使用这种类型的日记,是三年同一页,说明写这种日记本有利于对比连续三年对时间的利用,更好地从琐事解放出来。

图为《赵元任日记》扉页的说明和1928年粤语方言准备记录。

(二)傅斯年书信中反映出来研究员聘请的矛盾

8月29日傅斯年以筹备组名义致函蔡元培并杨铨,拟聘25名研究员;陈寅恪、陈垣两位特别说明,特约,或改为兼任。杨振声为特约,顾颉刚则注明为专任,但中山大学职务未解时不支薪,傅斯年自己也与顾颉刚相同。

傅斯年9月20日函告蔡元培聘清华大学陈寅恪为研究员,9月30日聘暨南大学徐中舒为编辑员。1928年9月聘陈垣、陈寅恪、胡适、罗常培、刘复为特约研究员,聘为编辑员的是董作宾、余永梁、黄仲琴、商承祚。

早在1928年5月5日筹备组致蔡元培、杨铨函中提出聘用三位外籍研究员就包括保罗·伯希和(Paul Pelliot)。[2]伯希和掠取藏经窟的写本,为国人发指。但在与中国学者交往中,他提供了不少帮助。胡适、傅斯年、陈垣一直保持与伯希和的学术交流。1912年至1914年陈寅恪就读巴黎高等政治学校社会经济部期间,与伯希和开始交往。1911年伯希和获得法兰西学院专为中亚语言、历史、考古设置的教授席位,讲授敦煌文献。

1928年10月8日,傅斯年致函伯希和,告知关于特约研究员的聘请已于9月20日已经通过,并告知每位海外特约研究员每月可以领取100元国币补贴。在1928年9月11日傅斯年以史语所筹备员身份再次致函蔡元培,催聘伯希和等三名外国专家为外国通讯员,他给伯希和的信中写到9月20日已经通过。

1928年9月11日傅斯年致函蔡元培先生请求中央研究院出资购买故宫清内阁大库档案,送赠史语所整理研究。此举成为影响中国文献资源的重大突破。《国立中央研究院历史语言研究所十七年报告》,陈寅恪先生在北京于1928年10月开始研究清明史料,考定蒙古源流,接洽购买清内阁大库档案。

(三)陈垣对敦煌材料整理的历史性贡献

史语所1929年度报告中,特别提到出版物,敦煌材料研究是其重要的内容,如刘复的《敦煌掇琐》、陈垣的《敦煌劫余录》。没有前期的准备,不可能一到北京就及时以“史语所”的名义出版。报告也总结了广州时期1928年成果,安阳调查、云南人类学知识调查、泉州调查、川边调查均是重要成果。实际时间跨度包括史语所筹备期至撰写年度报告,研究一直在进行中。陈垣1922年春以教育部次长兼任京师图书馆馆长,开始查阅、著录京师图书馆所藏敦煌经卷。上世纪20年代叶恭绰先生召集一批学者成立“敦煌经籍辑存会”,借故宫午门历史博物馆办公,陈垣先生任采访部部长。

《国立中央研究院历史语言研究所十八年度报告》中写到“敦煌材料目录,研究员陈垣旧稿已就,但也须改定清缮。”“至于敦煌材料有关之壁画,仍由助理员赵邦彦继续研究。”1929年到了北京后,赵邦彦对旧书稿《历代壁画考》进行补充,并发表了《云冈造像记》及《旧子母考》两文,同时研读福舍、阿伯特·格伦威特尔等欧洲学者佛教艺术著作。

图为赵邦彦调查云冈石窟的文章。

新会人陈垣与友人曾创建广州光华医院,中山医的前身之一。赴京后在史学成就斐然。

图为陈垣青年、中年和老年的历史照片。

陈垣1929年1月30日复函陈寅恪、刘复:“呈示傅先生十二月十四日函,敬悉一切。敦煌经卷之最难整理者,莫过于首尾不完失去标题之卷。前方家胡同图书馆所藏之八千六百卷,到馆已十余年,尚有三百余卷未知为何经。今中央研究院历史语言研究所欲为此等研究,似宜先将前方家胡同图书馆所藏目录刊布,一面收集海内外公私所藏,陆续介绍于世,以引起研究者注意。”“如果历史语言研究所需弟担任此事,可将弟索尼辑《敦煌劫余录》加以整理。用中央研究院名义出版。至傅先生所示办法三项,暂时月三百也足。现拟从二月起继续校录无名经卷,经费请按月直接汇至弟处,不用函催,则事易办也。”

根据1931年3月以中央研究院语言历史研究所专刊出版的《敦煌却余录》中陈垣自序写到前期编写书稿情形,“敦煌劫余录未及刊行,十八年春中央研究院历史语言研究所属编北平图书馆敦煌写经目录,予乃重理旧稿”,此序落款表明写于“1930年春分于丰盛胡同之励耘书屋”,也是陈垣多年北京生活的住处之一。1930年1月30日陈垣致函傅斯年告知过一二日后书稿可以送上。由史语所建议最后完成出版的《敦煌劫余录》,由中华文化教育基金会赞助刊印费。[3]陈垣取书斋名为“励耘书屋”,其父亲别号“励耘”,从陈垣少时就创造条件让他读书,书斋此名有纪念父亲之意。

图为陈垣《敦煌劫余录》自序中落款时间为1930年春,与陈寅恪作序时间吻合。陈垣先生是1929年8月搬入丰盛胡同,1932年8月21日又再次搬至米粮库。

1929年春陈垣开始再一次整理《敦煌劫余录》时,陈寅恪1929年3月31日函告傅斯年关于陈垣特约和兼任的建议“其所拟办法,想无不可行,因敦煌组非援庵担任不可。并提出三点理由,一是陈垣先生现在为北平图书馆负责人;二是他在敦煌材料整理已经下过功夫,其他人担任需要重复而不经济;三是学问确实很可靠,且时时努力求进。”[4]在《国立中央研究院历史语言研究所十九年度报告》中关于出版事项,记述的是1930年以中央研究院历史语言研究所单刊乙种开始印刷。

新中国成立后,上世纪50年代陈垣担任历史所第二所所长,上世纪六十年代写有《跋西凉户籍残卷》刊于《北京师范大学学报》。另一位在广州时期史语所创建人罗常培先生,上世纪50年代担任语言所所长,在中山大学文科任教到从进入史语所,一直就利用敦煌文献的考订古籍,于1951年又发表《唐写本经典释文残卷五种跋》一文刊《国学季刊》,继续以敦煌学的研究为毕生己任。

(四)关于“云集”于史语所的刘复

学术行政机关在广州,研究人员分布北京、上海、南京,可以说“云集”是此时史语所特色。1928年傅斯年12月14日又致函刘复、陈寅恪,提出陈垣担任敦煌材料组主任,津贴每月百元。

刘复即刘半农,他留欧六年。1928年史语所聘刘复为特约研究员,最初是邀请刘半农担任“民间文艺组”组长,到了北京后“民间文艺组”归入语言学组。在法国留学四年,刘半农利用留法时间,手录巴黎法国国家图书馆中敦煌写本104种,分小说、杂文、小唱、诗、经典演绎、艺术、豪宅田亩、社会契约等诸项,编为三集。早在1925年6月25日法国马赛写的“敦煌掇琐叙目”一文中他提及:“书名叫做‘掇琐’,因为书中所收都是零零碎碎的小东西,但这个小字,只是依著向来沿袭的说法说,并不是用科学方法估定的。”刘复先生举例《尚书》和“小唱”,《尚书》最多只是经解上的小发明,几首小唱却能够使我们在一时代的社会上、民俗上、文学上、语言上得到不少新见解。

中央研究院历史语言研究所把《敦煌掇琐》列入出版计划,以专刊单刊分上下中辑,《国立中央研究院历史和语言研究所十八年度》报告记载,1929年上辑开始印刷准备发行,中辑印刷中。根据学者宋涛的研究,以“史语所”的名义出版的《敦煌掇琐》上辑出版于1931年1月,中辑出版于1932年6月。

1932年5月刘复、李家瑞等合著的《中国俗曲总目稿》以中央研究院历史语言研究所单刊甲种之九之名出版。此书开始整理于刘复被聘为史语所民间文艺组长时,也就是1928年冬。

刘半农因为北京大学不肯放人,最后于1929年7月在史语所挂名为特约研究员。赵元任1934年10月24日在南京完成纪念刘半农纪念文章“刘半农先生”刊载于《集刊》,回忆与刘半农在法国相处的日子和语言学成就,“半农与历史语言研究所的关系的历史就跟史语所到现在的历史一样长。”

图为赵元任1934年10月24日在南京完成纪念刘半农文章“刘半农先生”并刊载于《集刊》。

1928年9月20日史语所致函常惠为助理员,参加《中国俗曲总目稿》采集编辑,常惠(1894-1985),毕业于北京大学,歌谣的推动者。

(五)早逝的史语所建所英才

余永梁是中山大学语言历史学研究所《周刊》负责人,1928年5月16日,在广州文明路校舍三楼,召开傅斯年主持的中山大学语言历史学研究所成立“事务委员会”第一次会议,1928年《国立中山大学语言历史学研究所周刊》(第30期)“本所纪事”中记载:“5月16日召开本所第一次事务委员会会议,傅斯年主持,杨成志记录,出席会议者有:顾颉刚、黄仲琴、余永梁、马太玄、徐信符、罗常培,推举顾颉刚、余永梁、黄仲琴为常务委员,并对其他各教授确定分工。”推举余永梁“负责主理本所出版事务一切事宜。”“推举傅斯年、余永梁审查历史学研究所稿件负责人”,在负责《周刊》编辑时,余永梁自己发表多篇论文,如第五期《论散氏盘》。余永梁也是中央研究院历史语言研究所创办的具体操作者。

李济先生于1928年12月5日《国立中山大学语言历史学周刊》(第57-58期)发表了文章“中国最近发现之新史料”,由李济先生口述、余永梁笔述,是李济在文明路中山大学的演讲记录。演讲中讲述了新的历史研究观念和方法,回顾了最近自己在山西的考古实践,分析了世界考古现状及值得借鉴经验。附白中余永梁先生写道:“此篇为李先生在中山大学所讲,讲毕李先生即离粤,故不及请正,时间是11月8日。”[5]

1928年12月25日顾颉刚和余永梁草拟的《本所计划书》总结了成立一年办所的经验,本所指的是中山大学语言和历史学研究所,他们两位又同时是史语所最重要的学术和组织者。

史语所专任编辑余永梁(1906-1951)就读东南大学、清华大学,为中大语言历史研究所专任编辑及事务员。中央研究院语史所成立后任助理员,后再聘为专任编辑员。

在《国立中央研究院历史语言研究所十七年度报告》中关于敦煌材料研究写到:“敦煌材料,藏于外国者甚多,巴黎伦敦,尤便观览。本所拟派编辑员余永梁赴巴黎,从事工作。”惜在1930年得病未能成行。

1930年5月20日傅斯年复函杨成志时提及:“留学一说,想是误会,一则余先生并非去留学,乃去抄书。”[6]杨成志有两封求助傅斯年的信,但都是被傅斯年拒绝,这是其中一封关于余永梁无法赴法国,请求傅斯年给他机会获得去法国留学的信函。另一封是杨成志得到辛树帜支持,利用中山大学的留法名额,在法国写信请求傅斯年帮助申请中华文化基金,也被拒绝了。

早逝而对史语所做出重要贡献的研究者甚多,这里列出部分人员名单。

(六)被大树遮住的顾颉刚

顾颉刚从筹备组三人委员之一经历半年,1928年8月份为专任研究员,最后在1928年12月被迫准备辞去中山大学教习,才能够担任研究员,12月15日草拟了《国立中山大学历史语言所文献考订组工作计划》,12月24日傅斯年复顾颉刚公函,赞美之词多多。“又承示下计画各节,弟奉读之余,无任钦佩。先生考订史料,整理传说,早已成风,普喻国人,从此担任本所文籍校订之工作,必更有光华之贡献,以隆吾国学术界,岂特所中同人之欣幸而已。”[7]

顾颉刚草拟的文献考订计划有11点,一是讲宗旨,二是工作项目分七类,三是讲开办时间因为自己未辞去教席,等明年(1929年)春到北京才开始办公;四是提出需要一名助理员,并建议中山大学四年级文学系学生李晋华担任;五是关于第一年的工作;六是关于自己的学术重点;七是本组经费;八是购买古籍经费;九是购买图书经费;十是工作旅行经费;十一是提议发行季报一种。

计划中顾颉刚提及的李晋华同学,广东梅县人,是顾先生特别关心的学生,毕业后回梅县东山中学教书,1932年考入燕京大学继续追随顾先生,李晋华研究明史为史学界所称颂,因病家境经济条件甚差,顾先生也为他提供经济上支持。1933年燕京大学研究院毕业后进入史语所,后1937年病重逝世。

图为约1933-1934年李晋华在北海静心斋校对《明实录》。

顾颉刚的研究重点《尚书》和《孟姜女民间故事》,在研究修订中得到敦煌材料的支持得以考订。在顾先生的读书笔记《东山笔乘》1927年11月13日开始记录的卷二,述及古本尚书《鸣沙石室古佚书》,1913年上虞罗氏玻璃版印,1917年上虞罗氏印敦煌写本《尚书释言》、王重民《巴黎敦煌残卷叙录》等。[8]

顾颉刚1928年3月26日带有自嘲口吻写信给希白先生即容庚写信:“ 从别人看来,我到粤以后,兼了两个教授(一是文科,二是研究所),兼了三个主任(一史学系,二图书馆中文部,三是研究所主任,固是傅斯年兄,但他因文科太忙,研究所全部事务都交给我),出了三种刊物(一《研究所周刊》、二《民俗周刊》、三《图书馆周刊》),月薪四百元,真是中大一等阔教授。”[9]

三、国立中山大学的支持和探索是史语所如期诞生的关键

大学院是在中央研究院正式运作前就讨论中央研究院历史语言研究所议案,案由是由中山大学语言历史研究所继续运作并由大学院接管而引起的。

(一)首次出现“史语所”的大学院公告表明中山大学文科教员是建立史语所的原始力量

1927年12月编制的国立中山大学文科教职员名册造表以到校先后为序:文科教授,徐绍棨、陈楙、伍俶、黄尊生、龚茹里、崔载阳、何思敬、傅斯年、顾颉刚、汪敬熙,文科教职员:马衡、陈嘉蔼、庄泽宣、罗鸿诏、商承祚、杨振声、吴梅、丁山、罗常培、刘奇峰、刘应南、石坦安,预科教授容肇祖、伦叙、李德桂,文科讲师谭太冲、杨伟业、温仲量、李伟南。傅斯年和顾颉刚排第6、第7位。文科教授9位。教师基本住广州东山,顾颉刚住启明四马路10号二楼;丁山和罗常培居住在一起,为东山龟岗三马路66号三楼;杨振声住东山中欧社102号二楼;傅斯年住东山春园与汪敬熙一起。

教务助理为钟敬文(中文系)、夏廷棫(史学系)、鲁子惠(心理学系)、刘朝阳(教育学系)等。

图为1927年12月编制的国立中山大学文科教职员名册造表之一,以到校先后为序,藏于广东省档案馆,档号020-00373165。

1928年刊载在《大学院公报》第5期“教育记载”栏目上的“大学院接收中山大学语言历史研究所研究所之经过”公告:“一研究所之筹备员及研究员,在不妨碍中山大学教务之范围,得聘中山大学教授兼之;二研究所所聘之专家,在不妨碍研究所职务范围内,得兼任中山大学教务;三研究所在筹备期内,如遇必要,得借用中大房屋;四研究所有设备,应分布存置,以清手续,而便保管;五中山大学之研究成绩报告,如遇必要,得由中央研究院研究所代为刊布,刊布时,须注明为中山大学研究所之成绩。”[10]

图为1928年刊载在《大学院公报》第5期“教育记载”栏目上的“大学院接收中山大学语言历史研究所研究所之经过”公告。

图为1928年开始发行的《大学院公报》。

此议决记录了大学院会议上,提出中山大学附属的研究所因经费困难收归中央研究院继续办理的意见,同时提出了筹备“史语所”的重要原则,此时正在大学院筹备中央研究院。经过研究,在此次决议中,提出中央研究院的研究所与中山大学、中山大学语言历史研究所的五方面关系,涉及教学、研究、成果发布归属及设备归属管理的关系处理办法。同时,正式在此决议中提出“中央研究院历史语言研究所”并聘请傅斯年、顾颉刚、杨振声为筹备员,中央教育经费月拨五千为研究所经费。

1928年4月2日傅斯年致函胡适信“中央研究院之历史研究所,业已筹备”[11],大学院会议做出决定经推断应该是三月底。大学院大学委员会在4月5日由蔡元培主持研究讨论修改“大学院组织法”,本月又通过“国立中央研究院修正条例”,4月10日公布“大学院中央研究院地质研究所奖金章程”。大学院日常会议一般是总干事杨铨主持,1927年10月后召开了多次会议,议决许多高等教育和文教问题。

1928年6月24日至29日,容肇祖和商承祚赴粤北进行调查,容肇祖写成“韶州调查日记”,虽然研究深度不够,但也可以作为南岭文化遗产调查先声之作。

创建中山大学语言历史研究所的主要教员占名单大部分,筹备历史语言所的骨干也是史语所的主力。

图为广州文明路国立中山大学语言历史学研究所教学楼,三楼为旧书整理部和古物陈列室,不外借设旧书借阅室,引自1929年1月16日《周刊》第62-64期合集。

罗常培、丁山、容肇祖、黄仲琴、余永梁等等“两所”兼顾,也研究发表文章。筹备处成立后,使用的也是时处文明路国立中山大学的学校资源。

从大学院的公告中,明确研究与教学需要兼顾,可以在研究所兼职,这可能是导致中山大学文科教师对史语所必须专职的心里抗拒。搬迁北平时,史语所最早的创办班底中,粤籍教师基本没有北上而留在中山大学。

返回历史源头,在1928年5月5日制订草拟送大学院的史语所组织大纲中,关于研究员聘任,明确写道:“并聘任中山大学教员中参与本所筹备工作并在本所正式成立前以研究论文或研究报告刊于本所出版物,其将来之继续贡献可就此识得者。”

最早的筹备员顾颉刚、杨振声与傅斯年也分道扬镳,史语所的创建历史,记述的大量内容几乎全部围绕傅斯年,中山大学教师的贡献言之少之又少,有缺公允。关于专职和兼职的争议,持续有近一年。

5月5日傅斯年、顾颉刚、杨振声致蔡元培、杨铨的函件提出了拟聘研究员名单,除了三位筹备委员和俄国语言学家史国禄,拟列出的研究员名单没有一位是中山大学的。但信中也提及“至于中山大学同人,参与此事筹备,及在中大研究所有贡献者,也当择聘若干为研究员。中央研究院有历史语言研究所筹备,起因在此。”列出9名教师的建议名单。

傅斯年早在1928年4月2日给胡适的信中,对在广州的不满表现得“淋漓尽致”。“我等‘托身异国’,建设精呈,此间野蛮人士不解不谅,”“且顾、杨诸兄而下,均不觉广州之可久居,颉刚望北京以求狐死首丘,金甫居广州而知鸟孙远嫁”[12]。再看傅斯年因1930年殷墟挖掘矛盾得到原广州中山大学教授、广东澄海人黄际遇先生帮助解决后,致函黄先生:“任初吾兄左右:弟此次到开封,若非吾兄在彼,不特事办不成且身体上要吃好些苦,居然在中山大学舒舒服服物质上的安逸,精神上的快乐,使弟忘了是在旅行中,这是何等难得的事。”[13]这里的中山大学应该是指黄际遇先生从广州国立中山大学于1928年来到开封任教的河南省立中山大学,后改为河南大学。1930年9月杨振声在山东青岛大学任校长,邀请黄先生到青岛大学任理学院院长,1936年2月黄先生回到广州中山大学继续任教。

傅斯年的作派,杨振声先生、丁山先生也看不惯,杨先生一早就告退。顾颉刚1929年没有选择上北京继续史语所事业,至此三位筹备委员两位缺席。1932年2月,第一批史语所研究学者丁山先生也终于受不了,辞去史语所研究员一职。

在为列入史语所重要成果的“云南调查”最重要贡献者、史语所助理员、毕业于岭南大学的杨成志,傅斯年回信的态度中可见一斑,“云南这两年的事,只是精神可佩,不能自谓有结果。”1928年12月在云南深山老林单枪匹马做调研,在一次偶然机会读报纸才知道有中央研究院史语所成立之事。1932年9月傅斯年曾复信已经由中山大学送往法国留学的杨成志,杨先生提出能否被聘为“特约研究员”问题,傅斯年的回答是“至于特约研究员须有特别情形,敝所特约研究员在法只有一人,即Pelliot”。信中的特约研究员即伯希和。

在创建初期进入史语所的中山大学老师还有黄淬伯,在《周刊》发表“讨论切韵的韵部和声纽”一文,落款是1928年11月3日于广州东山。黄淬伯在史语所受教赵元任教诲,成为中国著名语言学家,新中国成立后,在南京大学任教。

(二)在广州国立中山大学出版《周刊》发表的敦煌研究文章

国立中山大学语言历史学研究所《周刊》于1927年11月1日出版,顾颉刚在发刊词写到“我们要打破以前学术界上的一切偶像,屏除以前学术界上的一切成见!我们要实地收罗材料,到民众中寻方言,到古文化遗址去发掘,到各种的人间社会去采风问俗,建设许多的新学问!”[14]此发刊词为顾颉刚1927年10月所写,此后《周刊》刊载的敦煌研究论文许多。顾颉刚将师友来信在《周刊》“学术通讯”栏目陆续刊载,包括周予同、胡适、冯沅君、钟敬文、黄仲琴、李笠、何定生、陈槃、杨成志等。

陈寅恪1927年在《周刊》第三期发表所作的“童受喻鬘论梵文残本跋”,利用了敦煌写本材料。

1926年胡适海外致顾颉刚的信函,述及在巴黎和伦敦查阅伯希和带回欧洲的敦煌材料,抄写图书馆的馆藏目录经历和思考。两信均刊载在1927年12月27日中山大学语言和历史学研究所周刊第一集第九期和1928年2月7日第二集第第十五期。“两信内容涉及敦煌学、中国文学史、蒙元史诸多方面,是极为重要的近代学术史料”。[15]胡适告知“我此次在巴黎看Pelliot带回的伦敦卷子,发见了不少的禅宗重要史料,使我数年搁笔的‘禅宗史’编又有中兴的希望了。”“我在British Museum读敦煌卷子的成绩远不如巴黎的好,此间有六千卷子,而可用的实不如巴黎之多。”顾颉刚在复函中也做了积极的回应。

日本学者的敦煌研究文章也出现在《周刊》上,日本学者狩野直喜1910年到了中国,1912年至1913年又赴巴黎、伦敦考察不少敦煌写本。狩野直喜《唐钞本文选残篇跋》是根据敦煌藏经洞流出到苏俄共和国学士院所藏“右唐钞本文选某氏注残篇”所作。狩野直喜所作的《旧钞老子河上公注跋》发表在1930年第113期。

容肇祖没有北上,但在南粤继续敦煌材料的不懈钻研,《周刊》第100期发表了容肇祖“简书发现考”,引用了敦煌藏经洞流出的文籍;1933年容肇祖在《集刊》发表了“敦煌本韩鹏赋考》。在《岭南学报》1932年2卷3期发表了“西陲木简所记的田章”。商承祚当1929年顾颉刚先生离开中山大学后,接任主持语言历史研究所工作,1930年7月到北平师范大学任教。

《中山大学语言历史学研究所周刊》的开拓意义显著,中山大学语言历史学研究所是史语所的开拓性试验学术探索,“史语所”最后使用的模式参照物就是这一开拓性的探索,从筹备组的成立至北迁,中山大学文科教职员是研究和开展筹备工作的主体。

在此时期就读国立中山大学的文科学生包括陈槃、黎光明、李晋华,在史语所成立后先后进入史语所从事研究,陈槃在敦煌学等研究领域成为重要的新生力量,黎光明在民族学的田野调查、李晋华在明史研究均成为国内学界的佼佼者。

1998年史语所成立七十周年,提前一年准备的,由杜正胜、王汎森主编的纪念论文集出版,收录了《容肇祖于历史语言研究所》《容肇祖与历史语言研究所》和《李晋华与“明实录”》等数篇与广州时期史语所有关的纪念前辈的文章。

四、多次“云集”于史语所的陈寅恪先生

(一)陈寅恪在香港时与傅斯年书信来往

陈寅恪在香港最为重要的通信者是傅斯年,信中用孟真称之,陈寅恪自1937年11月27日迁抵长沙,1938年元月辗转抵达桂林,经过香港转滇。抵香港时,夫人唐女士心脏病发,留港时许地山先生提供了帮助。此后家眷一直留港,陈寅恪单独往云南蒙自西南联大。此后陈寅恪在香港与云南之间往返,时飞重庆开会、讲学。

陈寅恪受聘为历史组组长,史语所迁南京,抗日战争爆发后又迁长沙、桂林和昆明,傅斯年还兼中央研究院代总干事。陈寅恪留港期间与傅斯年的联系最为密切,无论是赴英国讲学还是经济支持,均靠傅斯年协调。1939年7月3日抵香港,7月6日陈寅恪即刻致函傅斯年,准备自己一人往英国,妻子留港治病,“昆明亲友处,皆懒于写信,请并告以近状及代道谢为荷。”1939年傅斯年在昆明主持历史语言研究所所务,7月开放历史语言研究所图书供迁徙到昆明之学术机关使用。接着又致函傅斯年:

“五箱已运到,甚慰,拟将未成之稿携欧,俟半年得暇加以修改也。赐书乞”

寄:香港九龙山林道二十四号三楼

现家中用费极钜,挪用借款度日,而家人无人管理,虽多费钱而极不舒适。

陈乐素处已告其条件,彼将考虑迳复从吾。”

五箱装的是托运至香港陈寅恪书稿,陈寅恪先生比较细心,在香港也多此搬家,从香港寄出不同时间的信多写寄信地址给对方。

1938年3月15日,写信给傅斯年时告知寄至九龙新福志村道十一号三楼陈寅恪收,1939年的地址大部分是香港九龙山林道二十四号三楼;1941年2月12日,为九龙太子道三六九号三楼。

信中提及陈乐素是陈垣长子。陈乐素已得一香港中学事,俞大纲为俞大维之弟,其八妹(八表妹)是俞大綵,傅斯年夫人,1934年8月5日与傅斯年在北平结婚。陈寅恪信中的家舅母指俞大维、俞大纲母亲。

傅斯年在史语所南迁,颇费心思,1937年7月史语所迁至长沙,1938年春迁至昆明,1940年冬迁至四川南溪县李庄镇。傅斯年在1940年11月兼任研究院总干事至1941年9月。陈寅恪从1937年至1942年香港脱险抵桂林,陈寅恪给傅斯年的信札共27封,可能是有亲戚关系,不少信件内容是倾诉心中的苦闷。

1941年10月21日傅斯年母亲在重庆病逝,12月7日抵李庄,此时高血压需要养病而半工作半休息。香港沦陷后,1942年开始数月陈寅恪正困于香港中,傅斯年1942年2月6日致胡适的信中写到:“香港战起,好几个飞机去接要人,而要人则院长(许崇智)、部长(陈济棠)以下都未接到,接了一大家,箱笼累累,还有好些狗。于是重庆社会中愤愤然,其传说之速无比,但暴烈不出来。《大公报》作了一文说此事,扣了,后来交通部之official version是一切要接的人临时赶不上,(何以某家赶得上?)箱子是中央银行公物,狗是机师带的!这消息传到昆明,学生几千大游行,口号是打倒孔某。‘人心之所同然者,义也。’这次说是三千里远养病之病夫鼓动的罢!(这一纸为省钱,写了半天,写得头痛,只好改大字。先生看起来,也稍舒服些。)”

1942年4月14日傅斯年致函杭立武,将汇去陈寅恪在史语所1月至6月份薪俸六百元,请帮助代汇予陈汉君带给陈寅恪救急。著名研究学者、历史学家刘正先生在《陈寅恪别传》中指出,陈先生离港前,是有五笔款项主持下获得离开香港机会,包括:高廷梓汇款一次、杭立武汇款两次、傅斯年汇款一次、俞大维汇款一次。

(二)还是专任和兼任老问题

陈寅恪香港脱险抵桂林,想留在桂林为广西大学所聘,也想任聘史语所的兼聘研究员。傅斯年1942年8月1日致函梁先生:

“寅恪吾兄:

八月一日函诵悉。先接兄前一信,嘱函托立武在广西大学设讲座一事,弟当即将原函寄杭,并请齐务必设法(中英庚款傧于破产),杭无回信。然兄八月一日信已言其既办矣。”8月14日傅斯年致函陈寅恪商讨来李庄或者留桂林问题。8月31日致信叶企孙仍然讨论陈寅恪去向问题,最后确定兼任研究员的聘用程序,实际问题还是薪金问题。傅先生在信中写到“弟一向之态度,是一切由寅恪自决(实则他人也绝不能影响他,尤其是不能影响他的太太)。彼决定后,再尽力效劳耳。其实彼在任何处一样,即是自己念书,而不肯指导人(本所几个老年助理,他还肯说说,因此辈受他派查书,也交换方便也,一笑),但求为国家保存此一读书种子耳。弟知他的一切情形极详,看法如此。”

1942年9月30日国立中山大学研究院文科研究所拟聘请陈寅恪先生为年度教授的公函,1943年6月,陈寅恪先生作为特约教授来到坪石,为研究院文科研究所进行了一个月的讲座。11月离开桂林北行抵重庆。

(三)再为陈垣作序及给陈述等史语所同事的书信

陈寅恪先生在香港为多位名家名作作序,最重要的学术朋友应该是陈垣。陈垣1940年7月31日致信陈寅恪:

“寅恪先生史席:

大序颁到,同人聚观,正如故乡消息久断,闻有人来,群相问讯也。甚感。惟文中疵病未承指出,遂尔流布,岂不贻笑方家耶?不胜皇恐。专此复谢,并候

旅安一一。

弟垣谨上。七月三十一日[16]”

大序是指《明季滇黔佛教考》序,是陈垣邀请陈寅恪所作。序中陈寅恪先生将自己三年迁徙之困苦也写进去:“寅恪别先生于燕京,及抵长沙,而金陵瓦解。乃南驰苍梧瘴海,转徙于滇池洱海之区,也三岁矣。此三岁天下之变无穷。......仅远自万里海山之外,寄以序言,借告并世之喜读是书者。”落款“庚辰七月陈寅恪谨序”,即是1940年7月,此年暑假开始离开昆明之后陈寅恪一直在香港。

陈寅恪继续为敦煌学研究而努力,1937年为原京师图书馆馆员许国霖所著的《敦煌石室写经题记纂编》写序,此书被学界视为《敦煌劫余录》的补充。

从1936年1月21日至1943年6月21日,陈寅恪先生一直保持与陈述先生的通讯,陈述字玉书,于1935年毕业于北平师范大学历史系,进入中央研究院历史语言研究所任职。陈寅恪与陈述的通信,集中在请帮助在内地找参考书籍或者文献,并回答陈述提出的学术问题。史语所南迁后至陈寅恪香港脱险抵桂林期间,与陈述的通信共有30通,其中数封是给陈述和史语所同事劳干、张政烺诸位。

1936年1月22日陈寅恪对陈述来函求教关于契丹历史中个别生僻问题做了解答,第三天又修书一封回答有关名词的读解;1938年2月22日致函给陈述请求帮助携带四箱书籍从长沙至桂林;1940年6月数函致陈述是关于请求帮助寄送参考资料,史语所出版的集刊有陈寅恪发表的文章,如《天师道与滨海地域关系》、《李唐氏族问题》等,陈寅恪没有随身带,需要向史语所或者同事借阅,陈述等研究所助理给予尽力帮助。

1942年11月19日应陈述请求,为陈述《辽史补注》作“序”,以信函方式寄出,时陈述已经离开史语所在东北大学任教。序中陈寅恪先生写到:“寅恪侨寓香港,值太平洋之战,扶疾病入国,归正首丘。途中得到陈玉书先生述寄示所撰《辽史》补注序例,急取读之,见其所论宁谦勿略之旨,甚与鄙见符合。若使全书告成,殊可称契丹史事说集,近日吾国史学不可多得之作也。回忆前在绝岛,仓皇逃死之际,取一中籍坊本《建炎以来系年要录》,抱持诵读。”落款写明此序写于1942年11月19日于桂林雁山别墅,但香港脱险之艰辛仍然有感而发,而且使用了“归正首丘”之语。陈述在新中国成立后,担任中央民族学院教授,成为中国著名辽史专家。

通过信函向陈寅恪请教的还有四川大学教授华枕之、燕京大学闻宥、清华大学教授语言学家杨树达等,陈寅恪在香港寄出的信札给友人,不少是具有学术价值或者历史文献意义的信牍。

1940年8月2日复函杨树达,“遇夫先生左右,咋始奉到七月七日手示并大作,慰甚佩甚,当今文学训诂之学,公为第一人,此为学术界之公论,非弟阿私之言。”信中也告知本应该到云南西南联大上课,但心脏病不适应,居住在香港,物价又高难于支持,“欧战正剧,也难浮海西行,真所谓进退维谷者矣。”陈寅恪曾为杨树达作序的是《〈论语〉疏证》。在香港与师友通信,陈先生基本表达无奈留港的心情均类似。

(四)给沈仲章的书信

沈仲章在北京大学时已经与陈寅恪相识,香港与留港的陈寅恪来往较多,常到陈家访问,陈寅恪先生在香港山林道的许多家庭照片均为沈先生拍摄。1942年3月19日困居香港的陈寅恪致函沈仲章:

“锡馨兄 左右:

日前奉复一片,想已达览。弟困居此间,开沪之船遥遥无期。亲友之留而未去者俱穷极,不能救济,恐不九即将断炊。至于旧病之复发,更无论矣。故必须筹措借拨,支持数月,或待船至上海。否则为饿莩无疑。现在亲友居内地者,交通断绝,不能通音信。闻森老近在沪,不审其有熟人在港或转托友人可以稍事通融否?弟略有饰物存沪(非亲自不能取出),俟到上海必可照数奉还也。

专此奉恳,敬叩

旅安

弟 寅恪拜启 三月十九日

森老处希代问候,不另函。

弟仍居九龙太子道369号二楼”

陈寅恪先生在香港居住的地方有山林道、罗便臣道、福佬村道、峡道、太子道多处,太子道369号居住时间最长,并曾居住三楼,再搬至二楼。从1938年初抵港至1942年5月离开,这段时间陈寅恪进出香港多次,但家人一直留在香港。

(未按待续……)

注释:

1.顾颉刚:《顾颉刚书信集》,北京:中华书局,183页。

2.王汎森、潘光哲、吴政上:《傅斯年遗札》,北京:社会科学文献出版社,2011年,93页。

3.陈垣:“敦煌劫余记”自序,《中央研究院历史语言研究所》1931年印行。

4.陈寅恪、陈美延:《陈寅恪书信集》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年,28页。

5.国立中山大学语言历史学:《国立中山大学语言历史学研究所周刊全集》第2期,北京:国家印书馆出版社,2011年,207页。

6.王汎森、潘光哲、吴政上:《傅斯年遗札》,北京:社会科学文献出版社,2015年,242页。

7.欧阳哲生:《傅斯年文集》第七卷,北京:中华书局,115页。

8.顾颉刚:《顾颉刚读书笔记卷二》:北京:中华书局,2011年,397页。

9.顾颉刚:《顾颉刚书信集》,北京,中华书局,2011年,179页。

10.《大学院公报》,1928年,第五期。

11.王汎森、潘光哲、吴政上:《傅斯年遗札》,北京:社会科学文献出版社,2015年,81页。

12.王汎森、潘光哲、吴政上:《傅斯年遗札》,北京:社会科学文献出版社,2015年,80页。

13.王汎森、潘光哲、吴政上:《傅斯年遗札》,北京:社会科学文献出版社,2015年,197页。

14.《国立第一中山大学语言历史学研究所周刊》第一集,第一期,1927年11月1日。

15.蔡渊迪:“跋胡适致顾颉刚书信两通”,刊于《敦煌辑刊》2014年第1期,对信件的写作时间进行更正考究。

16.陈智超:《陈垣全辑第二十三卷》,合肥:安徽大学出版社,2009年,122页。

相关阅读:

《南国萌芽 北国开花——简论广州时期“史语所”对敦煌研究的贡献(1)》

《1928年“史语所”在广州创建的历史研究(上)——在广州的文明路与东山恤孤院街间》

《1928年“史语所”在广州创建的历史研究(下)—— 广州东山柏园史语所的历史贡献》

(版权所有,转载请注明出自南粤古驿道网,欢迎转载。)

责任编辑:彭剑波