梁之舜,1920年5月生于广东省佛山市,我国著名数学家,广州中山大学数学系系主任、教授,概率统计研究室主任,建立了我国南方首个概率统计研究和教学中心。1945年毕业于中山大学理学院数学天文系,师从叶述武、胡世华等,后留该系任助教。1948年赴法国留学,1950年毕业于巴黎统计学院,后继续在巴黎大学研究概率论。1951年9月回国后任中山大学数学系副教授。1958-1960年在苏联列宁格勒大学和莫斯科大学进修。回国后,继续在中山大学任教,1978年晋升为教授。1956年10月加入中国共产党。曾任广东省数学学会会员、理事长。2009年获得第一届中山大学“卓越服务奖”。

图为梁之舜。

梁之舜的论著较重要的有《关于条件马氏过程》,此文证明了如果X是强马氏过程,则在一定条件下(a-*)仍为强马氏过程,从而把E.B.邓肯以前的结果推广到较一般的场合。另外还有《一类过份随机变数的积分表示》《随机点过程的物理背景与数学模型》《随机点过程的重要分支及其发展概念》《丢尔非半群与随机点过程》等。

梁之舜多年来先后在马氏过程、再生现象、随机点过程等方面培养了一批研究生,他们毕业后多数成为业务骨干。梁之舜还十分重视数学的科普工作。

下文见自《中山大学报》(2010年11月10日),较为详细及生动地记录了抗战时期梁之舜教授在粤北坪石中山大学求学的经历。南粤古驿道网进行摘录整合,以飨读者。

几经波折终成中大学子

梁之舜教授出生于广东省佛山市,父亲是一家丝绸店的经营者。从小父亲便十分重视对他的教育,尽管当时家里经济不是很好,还是供他上当地最好的中学。1938年梁之舜从佛山华英中学毕业,立志考入大学,病魔却随之袭来,病弱的他被迫放弃高考。当时佛山已经沦陷于日寇铁蹄下,他被迫当了三年的亡国奴。沦陷区的生活是艰苦的,每天兵荒马乱,物资匮乏,时时面临着死亡的威胁。出于对读书的渴望,更出于对沦陷区非人生活的反抗,梁之舜决定背井离乡,冒险逃出沦陷区。

当时中山大学正从澄江迁回广州,在桂林设考招生,梁之舜不顾当时险恶形势,几番辗转逃到广西梁峰积极备考。饥寒交迫使他一下子病倒了。他坚持带病参加考试,甚至第三天考数学时在考场咳嗽吐血,他仍然坚持答完卷子。

抗战时期没有车子可乘,考完试他只好从桂林走回梁峰。好不容易盼到了放榜的时候,却因试题泄露,全部考生的录取资格被取消了。眼看梦想落空,心里的打击可想而知。幸好校方经过慎重商议,决定具体考虑、分别取录。两周后重新放榜,梁之舜终于凭借真才实学被中山大学数学天文系录取。

好不容易得来的学习机会,梁之舜格外珍惜。中山大学当时是在粤北坪石办学,他所在的工学院被安排在一个偏僻的小山庄,那里是广西少数民族瑶族聚居的地方,生活条件十分恶劣,再加上是抗战时期,各种资源严重匮乏。“当时猪肉不是经常有的,牛肉一个星期才能吃上一点。生活很是艰苦。我们是住在当地一个破旧的造船厂宿舍,每天要过河去上课。即使有船可以过河,但是危险也是随时存在的,经常淹死人。所以你不游泳也不行。在这种情况下,唯一的办法就是锻炼身体。我就是在这种情况下学会了游泳。”

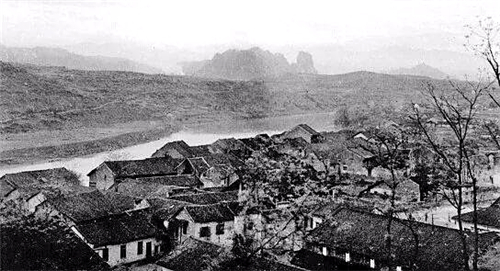

图为中山大学迁坪石远瞰。

图为坪石老街。

当时坪石的形势很不稳定,生活也不安稳。大家的心情都很忐忑,既要应对恶劣的生活条件,又担心日本人什么时候会打来,不知道几时又要逃难。所以都是一边做着逃难的心理准备,一边抓紧机会读书。

入学后梁老师身体状况一直不好,尽管十分艰苦,学业上却幸遇名师。在黄际遇、胡金昌、胡世华、叶述武等诸位大师的指导下,他打下了坚实的专业基础。当时不仅生活物资稀缺,学习资源也匮乏。尽管也有一些运过去的书,但是不多,教授也不多。就是在这样艰难的情况下,他遇到了一位至今仍怀念感激的老师。这个老师叫胡世华,是从德国留学回来的,他在学习方法上提供了许多新的想法,特别强调学的独立思考,他认为当时普遍使用的微积分教材《三氏微积分》解题思路过于详细明了,以致代替学生思考,因此特地给数学系的学生另开一个“数理逻辑”班。

图为中国科学院院士、数理逻辑学家胡世华(右)。(施瑛提供)

梁之舜回忆说:“如果有人对你说他只要从一个假设出发就可以证明半个小时前没有这个世界,你一定莫名其妙,因为你确实记得半小时前你还做过什么事、和谁讲过话。但胡先生却告诉我们说,如果我假设世界全部是上帝创造的,那你的记忆也是上帝创造的。”说明一切所谓的真理都有经由个人独立的观察和思考,而不能一味盲目接受。这种别开生面的教学方法让梁老师既感觉新鲜,又很受启发。这对他的整个学习生涯产生了很大的影响,在以后的学习和研究中,梁之舜都始终怀念这位老师。

学习那些事儿

战争可恨,粗暴地破坏着一切美好和崇高的东西,包括知识和文化的传承。不过求知的步伐总是稳健而坚定的。特殊年代里有特殊的解决之道,值得言传,因为它是那个年代寥寥的几笔写意,耐人寻味。

只有一个学生的课堂

日敌的入侵使中大师生被迫颠沛流离,值得庆幸的是,教育始终被严肃对待。那时高等教育还不像现在这般普及,战争带来的祸难以及迁址偏远的坪石更是导致上大学的学生很少,梁之舜所在的数学天文系就只有十来个学生,高他一班的年级甚至还仅有一个,真可谓战争年代特殊的“VIP教学模式”。

有一次,这个学生在课上一时未能理解老师讲的内容,老师便脱口而出:“我这样讲,你们还不明白?”恰巧教室窗外有人经过,听了哑然失笑,整个教室就只有一个学生,又何来“你们”?其实只有一个学生的本科课堂,在那时一点儿也不奇怪。当时的办学理念是,只要还有一个学生,课就要继续开下去。

这种在特殊的历史背景下产生的教育模式,在人才的培养上却是有益的。曾经享受过这种“待遇”的梁之舜回忆说:“叶先生(叶述武)的数学课就只有我一个学生。那情景就像师傅带徒弟手把手地传授一样,叶先生坐在我身旁在草稿纸上指点我。”

图为叶述武先生在中科院时期的照片。(席南华先生供图)

毫无疑问,在两人的亲密接触中,叶先生很快就发现了他这门生在学术上具有不错的潜力。抗战胜利后,梁之舜回到母校华英中学教书,后来叶先生把他召回中大任助教。在中大的教育岗位上,梁之舜一干就是60多年,为学术界做出很多贡献。

相比专业课而言,公共课恐怕该说是“很热闹”了。因为是整院几个系的学生一起上,课堂人数会多些。理科生的公共课有大学语文课和英语课。最值得注意的是,他们从大二开始就修第二外语。第二外语是选修课,学生可以选择学习德语或法语。

当时的理科教材中有的还没有中译本,都是英文原版。老师讲课时就时常夹杂英语,学生起初还很不习惯,后来听多了也就慢慢适应了。有时候他们需要翻阅原版法文或德文教科书,并为日后进修第二外国语打下基础,这可能是开设第二外语的原因。

钢板油印的讲义

前不久,《老北大讲义》一书的出版引人回到上世纪初那段学术昌盛的历史中去。讲义代替教材成为课堂的重要组成部分,或许是上世纪早期大学课堂的一大特色。在中大,有关讲义的故事也是学子心中难忘的记忆。

那时国内系统的教材,特别是自然科学方面的专著是较为少见的。很多教材都是直接使用外文著作。但那个时代却拥有许多富有个性的大师,他们对于学术专业,往往有自己独到之处,没有教科书,或者不满意通行的教科书,他们就自己编讲义;或将重点写在黑板上,老师边讲,学生边记笔记。

李子祥至今还记得他们有位老师很有学问,一个人开设了很多课程:高等有机化学、国防化学、维他命化学、荷尔蒙化学等,都是自己编讲义授课的。那时不像现在有先进的打印机,都是油印,刻钢板,一张一张来,非常不容易,而且印出来的效果很差。所以学生不仅对老师的学术研究充满敬佩之心,还很体恤老师教学的辛劳。每次分发到老师油印的讲义时,总有人感叹:“又要老师刻钢板油印了,真不容易啊。”

实验室和图书馆是永远的乐土

那时候,尽管教室是临时借用或搭建的寺庙、平房,宿舍是简陋破旧的民房、船厂,该有的教学设备却一定不能缺少。

对于理工科的学生来讲,最为重要的基础设备就是实验室了。当时教学资源极为匮乏,好在实验器材还是有的,定性分析、定量分析和有机分析等化学实验都可以做,虽然简陋一些,没有现在那么齐全,但在当时来说,已经很难得了。

学生们也特别喜欢做实验,“光听不做是学不到东西的,自己动手做过后印象会深刻很多。”因此学生在实验课上格外活跃,动手能力都很强,各种实验都做得一丝不苟。

而书籍则是学校最宝贵的资源之一,无论辗转何处,图书馆始终是同学们汲取知识的乐土。李子祥回忆,那时每个学院都设有自己的图书馆,学生借书手续也很简单,在管理员处签个字就行了,学生少,也很自觉还书,管理起来毫不费劲。尽管几番迁徙,沿途不免流失损坏不少书籍,但校本部图书馆的藏书仍很是可观。

图为韶关坪石华南教育历史研学基地内的杜定友图书馆,目前已成为研学的目的地。

梁之舜还很清楚地记得,当时的馆长是杜定友,在图书分类方面很有名气,这也让他们很自豪。夜里,占据地理优势的文学院和理学院的学生,常常三五成群溜达到校本部的总图书馆借阅图书,饱览个心满意足才或漫谈或歌唱着回去。

如果要说那个年代的学生跟现在有什么不同,那么,最大的区别恐怕就在于那时的学生对求学有一份更浓的渴望。他们真正渴望读书并且能沉得住气来好好读书的,哪怕炮火频仍,朝不保夕。

战火的回忆

在坪石求学的日子,除了战火中惨淡经营的学习环境和苦中作乐的生活外,记忆最深的,可能就是对战争的痛恨了。

“那时候是抗战时期,艰苦的年代,一切都是那么地不稳定,什么时候再逃也说不定,但由于大家都一样,所以一致对敌,抗日的情绪十分高涨。”在那个年代,文娱活动是很少的。但在校本部那个简陋的大礼堂里,时常有剧宣队来校表演,舞蹈、合唱、歌剧、话剧……丰富多彩的节目,主题只有一个,那就是抗战。因为离得近,很多文学院和理学院的同学都会去看,周围的老百姓很多也过来,伴随着舞台的诉说,国破家亡的屈辱、逃难生活的悲慘一时涌上心头,使人无不义愤填膺。

当时的中大学生许多都是从沦陷区里逃出来的,亲眼看见过日本军队对中国人民的迫害,因此对战争格外痛恨。李子祥就是其中的一员,对于家乡台山沦陷的那段日子,他记忆犹新:“那是1941年3月3日,日军攻进城来,百姓四处逃散。他们见人就打,大家只好都躲到山坑里去。

日军怎么做呢?他们驻在入城路口的山头上,守住进城必经的路,把路过的人拿来练靶子,射杀了不少老百姓,城里的人不敢出去,城外的人也不敢进来。日军撤走后,水沟里的尸体有的是被烧得焦黑,认不岀模样来了。”经历了战火的那一代人对日本侵略者的仇恨是难以磨灭的。

停课逃难

然而最担心的事情还是来到了。1945年1月,日军一面从长沙南下,另一面从广州北上,企图打通粤汉线。坪石岌岌可危,学校不得已只好停课迁校。由于情况仓促,事先也没有完善的逃难路线,这一次走得十分狼狈。

“当时情况十分危急,日军马上就要到来,必须马上离开。原本就没有多少东西,有也来不及收拾。我们几乎是把能穿的衣服都穿上身,带上一个毯子,就跟着大伙跑了。我们差不多是最后一批走的,跑到火车站时,啥都顾不上了,票也不买了,只见车上满满都是人,连车顶和上车的阶梯都挤满了。火车开动的时候,后面都已经传来炸隧道的爆响。那时为了阻延日军进攻速度,只好将铁路隧道炸毁。”

逃难中,梁之舜、李子祥和学校的大部队分散了,直到中大在三江复课,他们才辗转回校报到,期间却是一波三折。

从坪石撤离第一站是到乐昌县,但那时日本人正从广州北上,韶关也不宜久留。当时的校长金曾澄就带领校本部的师生往东走,经南雄到兴宁、梅县;梁之舜由于当时在华英中学兼课的关系,便和李子祥还有另外几个同学随同华英中学向西走,去到了乳源县的多田。

他们在多田住了整整三个月,日子可想而知也是十分艰苦的。食粮自然是短缺的,李老师笑说,那时吃得最多的就是萝卜了,整整三个月的萝卜,吃到他现在想起来都怕;肉更是难得,平时是没有的,只有老百姓家里杀猪时,才给每人分一小块。如此难得的一块肉,谁也舍不得吃,都切成小片放在腐乳罐里,每餐拿岀一小片来吃,算是沾沾肉味。住的是老百姓的房子,几个人挤一起,阁楼上的睡地板,楼下则用稻草垫在地上睡,那样的时期,大家都不容易,有个落脚的地方就令人感激不尽了。

战乱时期,社会也不免动荡,土匪强盗时不时趁火打劫。李老师回忆说,当地的民风非常彪悍,村民们也有枪械,就合力守住村口,誓死保卫村庄。“那时我们帮不上什么忙,大家和老少妇孺一起在村里等消息,生怕有人受伤。幸好最后强盗也没敢来。”

这样的日子仿佛没有尽头,过了今天却不知道明天在哪里。此时中大在连县复课的消息,就像久旱的甘霖一样,唤醒了逃难学子心中的渴望。

辗转复学

当初撤离坪石的时候,中大有些师生来不及坐火车走,就往西步行到了连县,在三江镇成立了中大分教处。原总务长何春帆是三江当地的知名人士,他动用在家乡的声望和关系,和邓植仪等校领导一起把当地的资源整合起来,才终于在三个月之后为战火中的学子再一次打开中大的大门。

得知复课的消息,梁老师等人立刻离开乳源,出发到连县去。那时候没有车,完全靠走路,而且沿途有许多潜在的危险。从乳源到连县,必须经过一处名为“汤盆水”的温泉地段,那里往前走是强盗出没的地区,到了那里一行人便不敢轻易前去,只好在汤盆水住下来。

此时日军又向乳源进犯,国军从连县往乳源这边调来,很多老百姓拖男带女逃亡,沿途的强盗也不敢出来,李老师一行人便趁机跟着大伙徒步经过平溪、秤架山等地抵达连县,历时十天。

似乎是为了慰藉这些饱经战火的学子,他们到达连县那天怡好是希特勒投降的日子。1945年5月7日,浓烈的硝烟中终于透出一丝明媚的阳光,是年八月,日本也随即签了投降书。荼毒着中华大地的战火终于消停,而几经迁徙的中大也终于能够停下她仓促的脚步。几十条小木船,载着刻满沧桑的书籍、教具和一颗颗饱满的心,在悠悠江水上辗转而来,终于回到了广州这片生养的土地。

(文中部分图片由南粤古驿道网补充。)

(本文由阿瑞推荐并提供相关资料,南粤古驿道网综合整理。如涉及版权等问题,请与南粤古驿道网联系。)

责任编辑:彭剑波 江家敏