原标题:何惠鉴《论一个人和他的音乐》及《乙酉解甲南旋杂诗并序》

——坪石先师文丛(57)

引言:

从粤北大村走出来的著名中国古代美术史学家、岭南大学学子何惠鉴先生从学生时代已经是文采飞扬。有幸寻找到一篇何惠鉴作于大村时期纪念岭南大学歌咏团乐正冯显聪先生的文章。抵达大村开始办学后,冯显聪老师开始义务工作,组织岭大歌咏团,精心挑选团员,张悦楷同学在歌咏团任男高音部成员。冯先生严格选曲、编曲和排练,并创作了《水仙花》一曲,寂静的山村美妙的歌声从怀士堂飞到无际田野的上空。惜1943年秋冯显聪先生染上疟疾,战时特效药奇缺,不幸早逝,年方25岁,歌咏团全体成员在大村校区的怀士堂举行追悼会。在乐昌岭大农学院任教的容启东教授接任乐正,奔波两地耗时需二个多小时。歌咏团最终走出大村,奔向前线为抗战军民带来精神的鼓舞。何惠鉴先生文章抒发对冯先生任指挥怀念之情,今天已复建的大村怀士堂,为后人缅怀冯先生十指流淌出清澈云天、高山流水的音乐提供想象空间。(许瑞生)

岭南大学(大村校区)校园旧貌

岭南大学就读时期的张悦楷

《论一个人和他的音乐——纪念前歌咏团乐正冯显聪先生》

何惠鉴

十一月二十九日,当大地开始留恋那太阳的余光,一个全生命浸沐在音乐里的人,正被遗忘在他底斜阳暗淡的死床上。没有一个朋友或学生,为他唱送别的欢乐颂,他的苏尔梵格,那永恒的爱,在最后一刻还从他的指尖飞了出去,我真不明白冥冥者的主意是怎样,或者,他热闹了一生,灵魂被安排了一条静默的归途,或者静默才是最庄严的灵魂乐也说不定。但我闻说他将合的睫毛还闪烁有斗大的泪,这是凯旋的眼泪吗?正如约翰滕恩所歌咏的:“过此短寐,我们永久苏醒。那时死,你却将烟消云净!”

我并不认识(经过介绍地)冯显聪先生,我们并没有感情上的赠答,如果有人要啜饮鲛人底一往情深的泪,我惭愧我底笔下并没有。然而,“起看历历楼台外。窈窕秋星或是君”,我们往往眩惑于天外不知名的光芒,但我们欣赏他于悠悠夜宇之下,正不必作如何交往。曾经有多少次,我以一个旁观者受他十双手指所震撼!我觉得灵魂正受着无形的手指所轻弹:(feeling!)dccrescendo-derescendo al Pianissims……Fortissimo!我觉得自己被抛到令人晕的眩音乐的高潮上!忽然雷霆划然而止,汹涌澎湃的怒涛在我身旁霎时间退得无踪无影,我如梦方觉。看见他双眼微阖,两手向六十人权威地按住——这十双手指掀起了一场惊人的暴风雨,又霎那间按下了海怪柏塞冬的狂怒!

如被催眠一般,从昨年十月至圣诞前夕,每次歌咏团练习我都是怀士堂的旁听者。两个月短促的练习时光,驶过去了,这六十人被温柔地诱导,大声的斥骂,几次联谊会融铸了他们相互间的感情,使他们从而获得了合唱时的默契。于是从粗糙,芜杂,单薄,色彩黯淡的一组“声音的混集物”,变为成熟,凝聚,雄厚的浑然一体;起初六十个声音英雄主义地各自抒唱,渐渐地受了催眠,受了引诱,而不知不觉地接近了指挥者的感情和精神;空虚而没有内容的乐曲的背诵,渐渐有呼吸的气息了,飘忽的“乐想”有时被捕捉着了,旋律的“肉感的生命”有时被表现出来了。指挥者不可抵抗的吸力,使部分服从了整体,更创造了每首歌的氛围。毫不放松的指挥了每首歌色彩的眩晕和剧化的战栗,抑是在偶然的唱演里,仿佛“青的花”在声浪间飞翔了。这一切使曲江的听众对声乐的力量得到从未有过的震骇,十二月十八十九严寒的两晚,一阵喝彩和掌声的暴风雨掠过复兴剧场,那是岭南歌咏团的大胜利!——然而,女神希贝不过从宙士的杯里啜饮青春的液汁,光荣应归于宙士:他们的指挥者冯显聪先生。

这年青的指挥者,具有坦白和真诚,超乎利害的乐观,和孩气的执拗,“大人者,不失其赤子之心”可以概括了他的全部性格。当他用大饼去哄他底歌咏团;或者讲有趣的音乐故事骗去他们的疲劳;或是在风萧萧的寒夜里,独自抱着一个六弦琴自弹自唱的时候,我们就不禁想起那个十九岁的诗人绿原的诗:“让我们喝点露水,说醉了,醉了,回去睡……”自娱自乐。这就是冯显聪。

在这个近乎原始的灵魂里,没有经验,没有防御的矛盾,什么都是赤裸裸的。年岁的阴影盖不住他孩性的冲动,太强的内在生命力蔑视了外在因袭的权威,这一切表现出来,便成为太可笑的率直,和太可敬的执拗。在香港曾经有一次,他和一位所谓中国男子低音的权威争执过礼服问题,那位“权威”坚持要他穿着西洋礼服出席同一个演奏会,而他则不顾一切仍然穿着了他那宽袍大袖的中国礼服,多动人的骄傲!二千年前我们最辉煌的大天才屈原和他似乎有同一的僻性;“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。”

于是世俗的白眼注视着他了,许多人说他高傲,许多人说他不近人情!他在生时没有一分安乐得来的钱,没有一刻闲适渡过的时光,到入土的时候甚至连鞋没有,在这和风贻荡和棕榈吹拂的南国,他立足的一隅竟这样阴暗而寒冷!然而,萧艾的滋蔓并无害于兰芷的芬芳,我记得贝多芬在魏默公国大大地嘲笑了那太爱宫廷气氛的歌德以后,(这音乐的周比德是看不起一切人间帝皇),他对一个八岁女孩说了这样一句话:“除了善良而外,我不晓得什么超越的标志。”

我这样地揣摩这一个人的内在生命,为的是我想试试约翰·白朗(J Brown美国音乐批评家)底精神的探险。我曾经反复询问自己:这样的性格,将会怎样影响他底音乐的思想内容呢?在他所受的各种音乐教育中,究竟渲染了什么色彩呢?我们知道他十多岁就开始追随郑志声先生学法国风格的指挥法,又从俄国的哥尔克合唱团学音量的控制。一方面是上海梅百器先生(Mario Paci)底和声学的学生,同时又或疑是一个爵士音乐的爱好者……我梦游在群星烂漫的夜空里,无从所适从何寻找。

但是我却忘记了二十五岁的生涯,本只是一个朦胧的青春的梦,我们可以说这里面并没有思想,没有经验,一切都是对真挚,光明,芳菲,和欢乐的憧憬。对于甚么都饥渴欲狂的啜饮,无论是狄奥尼修士的欢宴,抑或是阿波罗的苦杯;新的,旧的;希伯莱的热狂,以至异教的明澈,都毫无餍足的想提炼熔铸为已有。但是可怜哪,这美丽的Marcissus只顾徘徊叹赏于茂林香草之间,却至今还没有发现“自己”!

勃兰底斯(Brandes)认为“对于某一种气质的人,二十岁左右的年纪最是自我批评的时候。成为这时期的作家的最特的徽,便是由于这种内省所引起的情感的夸大,个人敢于蔑视任何权威,脱离一切因袭的法则。”这时期无疑是很危险的,然而却是精神最自由的时候,天才到处涌现,灵感的火花随时燃成霹雳,青春的羽翼在无垠碧昊中一空倚傍的飞翔,“独与天地往来,而不凝滞于物!”这种自我的傲然高举实在非任何思想法则所能拘束。举一个文学的例:九歌是楚辞中风格还未完成的作品,但同时也是楚辞中最清新纯美的天地。在思想上他没有“天问”的充满怀疑的深究穷诘的思想世界,在形式上没有“离骚”的多样而统一。可是谁能禁得起她那涟漪粼粼,明眸渺渺的诱惑呢?如果说离骚是完全得像廖廊无际的秋空,则九歌必定是的蒙着薄雾底轻绡的月夜——这“朦胧”正是青春的爱宠。

谁能证实我的话呢?在我眼前不禁泛起了路德微戈·蒂克的深沉的微笑。(Ludwig Tieck十九世纪德国浪漫运动先驱之一。在受环境所影响的后天气质这一点上,他的过深的自省和冯显聪的自娱自乐恰为一片云彩的暗阴两面)。这梦游在自己底世界里的天才,当他二十岁左右时候,对各种风采显示极端的怀疑,他说最伟大的作品多是大诗人在其风格尚未完成时的作品,最美的形式是一切明确形式融解了捏裹在一起;所以在他眼中,莎士比亚晶莹般明珠应探挥于风格朦胧的Pericles里,而他则追随Pericles的足迹,把自己情感的神秘和预感的热力都漂浮在云雾一般的形式上,一切都是朦胧,一切都是胚胎,他宁愿抛却白昼底存在的实感,而只能独自漫游在夜的星空里。曾经有人批评他的风格说:“你看那边的云彩几乎形成了骆驼的形状么?——云朵的画像一只骆驼——我看他像一只鼬鼠——的背着看是一只鼬鼠——或者像一条鲸鱼——唉,真是像一条鲸鱼!”

现在,我可以开始阔步了,我从蒂克那深思的眼底掠取了那沉睡的影像,他的无端涯的遐想益坚定我底自信了。现在我可说二十五岁的冯显聪实在未曾完成他自己在音乐思想上的风格。(这在音乐史上是极平常的事:譬如贝多芬在三十三岁作“英雄交响乐”以后才消灭了罕顿和莫扎尔德的痕迹,而完成他自己磅礴两间的作风;杜褒要(Debussy)在三十岁作“牧神午后前奏曲”以后才毅然摆脱华格纳的束缚,而建立现代印象派的基础。)我更可以大胆一点说二十五岁的冯显聪不但徘徊在奥林比的山里,贪恋着每一朵花,每一滴露,而且他在未满足饥渴之前,也实在不愿受那一派的限制。他有的是热情,是充沛的生命力,而况自省的骄傲,和自娱自乐的忘我更必然摒弃一切,而×然高举!那情感深厚而个性强烈的气质,特别使他性近俄国的音乐:强烈的民族风格,淋漓的色彩,勇敢而野蛮的魅惑性,大草原的沉郁和黑土的芬芳,是俄罗斯音乐中蕴藏最深的人性。对于不甘淡泊无味,不甘孱弱无力,而情愿生存在情感的潮流里的他,这种俄国风的音乐自然成为他整个思想的基调。而在这基调之上,据他自己对人说起:他初是崇拜汉弥尔和贝多芬等时代的大师,后来又醉心于杜褒西和史克里亚平(Scninbin)一派的音和色的狂饮里,港战之后爵士音乐成为他一方面的偏好,“世纪末”的烦恼仿佛在他的精神中留步。

试看:古典和浪漫——现代——原始,形式与内容——印象——节奏,从这两条我自己擅拟的程式中,我们可以看见每一个后期都是对前期的反动。然而这种反动是朦胧的,并不激烈的;正当抵达反动的最高峰时,这闪烁多态的秋星忽然化一朵光明泪陨落了,悠悠夜空,没有人能指出他以后的去向。多惘然的幻灭!

就是这一点滴,我们唯一足以应用在讨论冯先生底音乐上,虽然感觉到贪弱不够,但在这极有限的关于冯先生的资料所拘囿之下,我所走的路只能狭窄一点。我们将跟随以上所得的路线——关于他底思想内容的路线,来谈谈他的指挥(Conducting),特别要谈谈作为一个指挥者的他底乐曲的“解释”(interPetation)。

让我们看看他怎样指挥的:静一点!静一点!整个合唱团已经屏息等待着了……他并不立即开始,却低垂着头,两眼微阖着,双拳虔诚地合什在胸前,静到极点的空气连一丝气息也可以听见。你以为他是努力接近着作者的精神,努力使自己冷静起来么?正相反地,他恰好要自己从客观的世界回到纯粹的主观世界来,他正努力避开前意识的灼灼注视,而轻轻地揭开梦的“潜在内容”,让创造冲动迅速占据了他整个,让每个细胞都和音乐饱和,直至他的眼在作品中作“微妙的延旋”,直至他的全身沉在“和谐的疯狂”里,于是,十只手指坚决的扬起……如梦的歌声升起来了,玫瑰色的黎明从地平线上出现了。这一切是这么自然,你简直寻不出它底起诣,仿佛这只是他自己底凝思中一个自然的过程,在六十人的歌声中被反映出来了。

在这时候,他已经不复是指挥者的冯显聪,他已经不是在指挥,而是自己整个活在作品中了,他的颤动着的手指不过是梦的象征,一种刺激性的暗示;他自己则在作品里自娱自乐,孩气地欣赏自己创造的天地。这天地已不复是乐曲作者的,因为他的感情已经占有了整个作品,他在这天地中发挥至高无上的权力,拍子,速度,强弱,表情都不过是一些被奴役工具。“我统御着这个世界,一切都要服从我的意志,我可以如我所欲地命名一切的幻想和一切的行为。我整个生命只是一个梦,显示在梦中的许多形象,是我按照我的意志铸造。”像蒂克这样的呓语一般,他是自己创造了一种新的情调,而又生活在这情调里,这情调或者就是厨村白川所谓“自己发见的欢喜”,或是泰戈尔所谓“我的大梵世界”,或者就他常常对歌咏团提起的,Toseanini 所谓的feeling)要是这六十人中有一个声音或一个声部破坏了他世界的完美,他在睡梦中惊醒会大声的斥骂;要是表现得很完满时,微笑弥漫他的脸上,并且他会轻轻地提示你:Smile!于是,整个的歌咏团为他的微笑所传染,欢乐仿佛从心底泛起来,这其间已经根本没有唱者和指挥者之分了,因为整个合唱团已经溶解在他的光辉里,六十人的声音只是冯显聪一个人的声音,只是他的笑,他的忧愁,他的青春和爱情,他向流水的低诉,对静夜的私话,无论是Cherubin Song或Holy Night以至其他,你能说这只是作者感情的“再现”,或是郑志声和梅百器的“解释”么?你能不疑惑这几乎完全是冯显聪自己的创作么?

无论他有没有曲解了原作的精神,或是色彩过于宣染,但是那受惊的雨果终还要说:“他创造了一种新的战栗!”是的,在我的记忆里,这种战栗甚至令时间的瞬间不敢遁逃!

这种极端个性的,自娱自乐的指挥者在他本身而言,是“分享者”(ParticiPant)而非“观照者”(ContemPlator)它在指挥上而言,我无以名之,只能够说他是属于向心的,内凝的一类而已。如果有人因为它底无比的吸力,而说他是“星形的指挥者”,我实在不敢苟同,因为内形与外张,在其间有着何等的差异呀!

眩晕极了,这指挥心理过程的臆想。但我要不是这样循源而下,我无法证明冯显聪先生在指挥上底两个显著的特点:其一是大胆的尝试,其二是情感的夸大。(这两点都恰和勃兰兑斯的话相合。)

大胆的尝试——二十世纪末叶的机械文明,和过熟至腐烂的都市生活,带来了爵士音乐。它虽然被栽培在金钱的沃土上,但最初的精神却是原始的,这种纯粹官能的音乐,无疑是人类自身的一种矛盾,是简单对繁琐的反动,是被压抑的灵肉对解放的逼切要求;这样的世纪,这样的产物,我一点也不觉得惊异。固然,我不能否认我是极端憎恶附在他身上的庸俗主义,正如我不能容忍罗珂珂派的建造家加诸后期哥德式的丑恶一样。至于那些充满着原始精神的,尤其是纯朴的尼格罗人的歌,我却没有理由不衷心接受—我不也是着时代的人么?谁能被人盯着痒处还正襟危坐?我是怀着这样的心情来了解冯显聪先生在港战后的心理反动。(来粤北后,他对爵士音乐更为爱好。)也怀着这样的心情。来欣他指挥Bella over Jordan:

听哪,在这静定的佐顿河上,晚霞向每个卑贱的灵魂道了安息;四部的混声呈献着感恩的深情,河上的黄昏荡漾着蔷色的梦。于是,出乎你意料之外地,静穆的气氛突然被泼辣的“切分法”(Syncotpion)摇曳起来,大量的“后倚音”欢乐若狂,此时如果焦尔特们在座,(Z elter 贝多芬的好友,呆板之极的作曲家)恐怕要掩耳不迭,惊慌失措了。

在一首崇高的合唱曲里作这样的改动,就是自命为正统派者所不敢梦想的。但这却不能拘囿冯显聪先生,他大概看不见焦尔特们正在深皱眉头。也大概不想跻于什么学院之列,他只觉得需要,就xx现在的样子了。但用这样特性的旋律来代表尼格罗人,你说这难道不是很成功的尝试么?这令人鼓舞的节奏,不是在正把尼格罗们心头的欢乐表现得最栩栩欲活么?

一切只服从自己,这是年青人底唯一的骄傲的法则。在这睨傲一空的心情之下,原作的节拍感情都不过是指挥者用来表现自己的符号而已!

所以,“情感的夸大”,这才真是冯显聪先生在指挥上最大的特色。那自娱自乐的渺大千于一栗的梦,那一腔倾尽沧海的水…只如一滴的热情,被他惊人地发挥在“音量的控制”里。音量的控制,便是他指挥声乐的法悦和三味。如果人类只晓得音色而对音量毫无所知,那么这音乐的世界恐怕只有Handel才可以住下,(因为他x把音色放在一切之上的)而冯显聪却寂寞得要死了,那奔腾磅博的热情,如三峡倾泻的表现欲,当然不是单只音色美就可以满足的:他须要生活在一种醉后的激动里,每首作品都可以唤起他极度紧张的“内模仿”(Inner imitaion),有什么权威和法则,能遏止这感情的冲决呢?……所以,他必须完全统治了六十人的音量,令它和自己情感的起伏一致。在那十只手指的神奇的催眠里,他对我们发挥了压倒的说服性,他利用色彩的陆离和剧化的夸张,弹起我们每条神经复杂的弦。

你们试看:他是这样巧妙地用“音量的控制”,引我们进入一幅令人难忘的“音画”?让我谈谈当我听Holy Night时的感想吧——首先,它布置了一个恬静如梦的氛围,在那儿夜深沉,明星烂灿;我方梦然散步,歌声就唱到All is calm那一句,音量在(All)字无边的扩大,使我忽然自觉我是站立在无限大的宇宙,和无尽长的夜里。此时,六十人的声音在Sleep in heavenly peace的peace升到全曲的最高潮,我完全不由自主地随着音调从地上被提到空中,天使们底和平的歌声如波涛无际的洋海在耳边澎湃,我如梦方觉,发现自己全心浸沐在光辉里……

在音量的控制中,那演变非常自然的“渐层”(Graduation),与及那在高潮中摄人心魄的颤音,是他指挥的三味中之三味。但是,情感的夸大无疑是他的优点,同时又谁知不是他的弱点呢?为了他过于放纵自己,和太耽于强弱的对照,使他不适宜于指挥“轻音乐”。他底深沉而激动的潜意识底涌现,难以把握明快的情调:例如Come to the Fair就是一个无可讳言的失败。

然而,焦尔特们又来了,我仿佛听见一句非常嘲弄的话:“这些用赫尔勒底鎚来拍苍蝇的人!”

但这岂不是苍蝇的幸运么?如果我是一只苍蝇,我情愿死在千钧一击之下,却远胜于被人放在手指间慢慢揉弄至死。我们,醉不以甜味的酒,而以浓热的辛酸的热泪:在音乐的冒险中,我甘愿被别人抛上令人晕眩的高空,而又毫无爱惜地把我用力掷到无底的深谷里,多么彻底的痛苦!但我却最不能忍受淡淡的欢乐,黯黯的哀愁,所以我虽承认萧邦底音诗有着无可比拟的美丽,但它们却远不如李斯德给我以更大的满足,因为我正准备了大量的精力来抵抗一场精神的暴风雨,但他只叫微风吹拂我的面颊,这滋味叫我无法说出来——在音乐的欣赏上,我们无时不是甘心情愿给人征服的,虽然我知道这句话,不是心和身都憔悴的所能人了解。

“这样一个无比有力地集中,强劲而内在的艺术家”(歌德语),在人间蔑视所有权威,永远唱着凯歌,但在x斯底冷冰的眼光之前,却不得不放下生命的矛与盾!时辰来临了,遗留的将是永远灿烂的音乐,永远青春的记忆。

沉默吧,因为“无人说得出关于他应该说的话,难名的光芒环绕着他的名字”,我不知道我底粗率的直觉和幼稚的修养,将会这样损伤这骄傲灵魂,但恕我终于把我的感想写出来了——为了岭南歌咏团!为了音乐。

(转载卅三年一月岭南周报)

后记:此文为两年前旧作,其中观点已有许多改变,但此处悉沿旧,算是代表自己有一个时期的感想。

岭大学子聚集于怀士堂前

《乙酉解甲南旋杂诗并序(录十二首)》

何惠鉴(毅社)

一九四五年秋,战火方熄,与堃弟及在湘南参军之岭南同学至坪石买舟,沿武水南下。时金鸡岭畔之「韶光公寓」已成陈迹。经乐昌、桂头,过曲江。远怀仙人庙,则庐舍丘墟,郊墅萧然。丛菊两开,孤舟一系,此时心境也。

若乎剑外放歌,喜涕如狂;淮南巷陌,萧疏似旧;白日青春之乐未央,杨柳雨雪之思何限;固不止少年哀乐,与生离死别之感也。续成小诗十余首,不分先后,以祭此三年悲欢离合之陈迹。

五三年十月惠鉴记于康桥之草长阁。

樟林不寐

倚枕最怜枝上月,埋忧还认树边身。

隔溪琴笛相和晚*,忍谱闲愁寄远人。

*怀士堂与中学宿舍相隔一溪。

五里亭桥下野菊

一霎西风感岁华,寒枝娇小月微瑕。

解参落墨逃禅句,开尽天涯寂寞花。

坪石晚泊

湘帆收尽楚天遥,连江暗雨夜迢迢。

欲向荒寒求静悦,十年心事总如潮。

「第五小夜曲」赠拙居主人张斯兰。

(拙居在五里亭南江上)

(一)

翠堤犹记误随车,云淡星稀夏梦长。

欲把年华歌子夜,曲江亭外月如霜。

(二)

己为佳人思锦瑟,便随归雁过潇湘。

君家门外烟波阔,九月秋风好放船。

黄田坝江畔餐厅

白沙洲上暮潮平,红烛殷勤照酩酊。

何处秋阴最相忆,缫丝风雨暗江亭。

横岗春暮

当年惜却东风约,横岗草没画裙深。

青春桃季花飞日,尚有多情忆子襟。

离家三年

别梦娉婷过旧家,鬓边灯影暗天涯。

残星数尽无消息,独倚风前看落花。

五山访小洛,巽保及陆氏姊妹隐居

烟尘四合叹蹉跎,收拾无明弃逝波*。

故垒无不全燕归晚,深山岁月恐无多。

*时小洛方在黄坑与当地刁民因故争执,其激烈有如帝释天与阿修罗之剧战。

上塘庙临别前夕守夜

独夜荷戈守帝阁,万山孤影一危身。

何时得伴西江月,柳丝风絮待归人。

*岭南码头风雨亭前垂柳

桂东县秋日墟市赠惠堃

风檐夜雨滩声急,溪口斜阳晚稻迟。

几日街头夸萧瑟,春衣典尽典秋衣。

江上怀寿团悦楷时各分散

摘果攀条最少年,相思江上月如烟。

余生欲逐闲鸥鹭,小立苔矶已惘然。

初返康乐

春风疑不到岭南,梦断斜阳杏子衫。

夜夜红楼萧管竭,晚星犹自照江潭。

相关阅读:

Remembrances Wai-kam Ho 1924-2004 - Kaikodo Asian Art Gallery

(何惠鉴先生家人及同事回忆文章)

https://www.kaikodo.com/art/remembrances-wai-kam-ho-1924-2004/

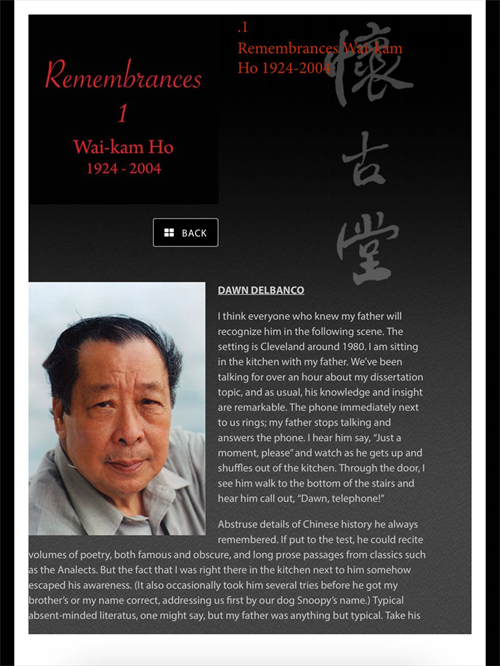

图为何恵鉴先生在上海逝世后,在哥伦比亚大学任教的女儿刊登在纽约怀古堂网站上纪念父亲的文章,忆述父亲喜欢讲述青年时期战时求学的故事。

(注:图片由南粤古驿道网补入。)

(本文由阿瑞推荐,南粤古驿道网采编整理。如涉及版权等问题,请与南粤古驿道网联系。)

责任编辑:彭剑波 周文娟 熊灿坚